السرد” الدور الحيوي في الرواية هو التركيز على الحكي، الرواية سردية كروايات السيرة الذاتية. والسرد يتدفق فيه العاطفة والمشاعر، ويعلو الإحساس بالوطنية عند الفقراء فعلًا، وتعلو نبرة المصالح الشخصية عند أفراد أخر. السرد أو القص هو فعل يقوم به الراوي الذي ينتج القصة، وهو فعل حقيقي أو خيالي ثمرته الخطاب، ويشمل السرد على سبيل التوسع مجمل الظروف المكانية والزمانية والواقعية والخيالية التي تحيط به. السرد عملية إنتاج يمثل فيها الراوي دور المنتج “(1). كل شخصية تقوم بسرد ما حدث معها من وجهة نظرها، حتى أنك تتعاطف مع مبرراتها، السرد يجعل الأفكار والهواجس مشاهدة أمامك، فتمتلكك العاطفة، وطريقة السرد تعلي من قيمة الرواية، وأظن لو توفيق سرد قصته لتعاطفنا معه، وشعرنا أنه مظلوم. تشعر وأنت تقرأ بتضارب المشاعر في الرواية، وانفصام الشخصيات أحيانًا بين الإقرار بالصواب والاضطرار إلى الخطأ، ومن تقنيات الرواية: الرواية استخدمت تقنية تيار الوعي: توثيق الحدث الروائي وتداعيه من الذاكرة دليل الصدق تيار الوعي الحاضر والمستقبل والماضي، ذكريات العمدة مع والده، والعودة للماضي، تداعي ذكريات الخفير عن مصري وغير ذلك..

تقنية تعدد الأصوات وتنوع وجهات النظر، يترك يوسف القعيد كل شخصية من شخصيات الرواية الستة هي التي تروي الحدث وتتحدث عن وجهة نظرها كل ذلك يقدم للقارئ الحبكة الروائية بغير تكرار رغم إشارة بعض الرواة، الراوي يؤدي دورًا في الرواية، كل راوٍ يعلم دورة في منظومة السرد التي يشاركه بها غيره…

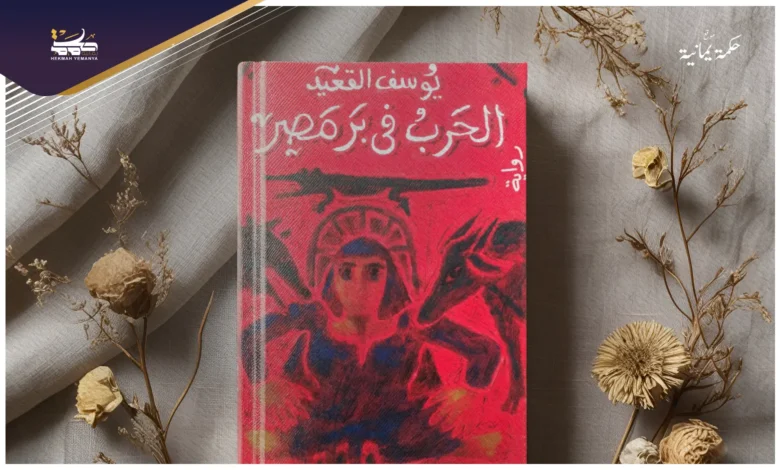

وتقنية “تعدد الأصوات”، من تقنيات التجريب في جيل الستينات، تبرز “الصراع” فكل راوٍ مؤثر في قصة “مصري” الذي لم يروِ شيئًا وهي قصته، وهو البطل الذي نال الشهادة وتدور حوله الحرب في بر مصر، نرى الخفير يعتذر عن رواية ما حدث بينه وبين مصري هذا الحوار الذي يعد من أهم حوارات الرواية كيف أقنع مصري وماذا قال له؟ واعتذر عن الحديث قائلًا لنا: “أطلب عذركم، أعرف أن هذا هو أهم ما تطلبونه مني، ولكني لن أحكيه مهما تكن الظروف”.

توقعت وأنا أقرأ الرواية أن مصري سيتحدث ويروي قصته وأن الكاتب خصص له فصلًا يعبر فيه عن مكنونه ـــــ كما خصص لغيره ـــــ، وأنه سيقص علينا قصته مع العمدة الذي طلب منه أن يذهب مكان ابنه للجندية، وكيف كانت مشاعره ما الذي كان يدور في عقله؟ ولكن تقنية تعدد الأصوات لم تتسع له كما أن الحياة لم تتسع له، ربما ليرسخ يوسف القعيد فكرة “الحرمان” فهو حتى محروم من سرد مشاعره وأفكاره، وأن حياته لها خيوط يمسك بها من حوله ويحركونها.

المشاركة، مشاركة القراء والحديث إليهم، هذا أدعى للتفاعل مع الرواية، وخلق انجذاب عاطفي بين الشخصية والقارئ، فيتعاطف القارئ مع مبررات الشخصية، ودوافعها، وتقبل أفعالها في إطار المشاركة الوجدانية، استخدم يوسف القعيد “ضمير المتكلم” وترك الصفحات تملؤها الشخصيات؛ قد تتعاطف مع كذا وكأنها سيرة ذاتية، أو مذكرات تتعرى فيها مشاعر الاحتفاء بالنفس وهواجسها وأفكارها بشكل صريح، ويتسع المدى لمن عاش الموقف أن يسرده بنفسه، فلولا “ضمير الأنا” ما عرفنا ما يدور في النفس من مخاوف العمدة من زوجته الجديدة، ومخاوف المتعهد وهواجس الخفير، والضابط، وحتى المحقق الذي شعر بالعجز عن أداء واجبه.

ترى العمدة يحاور القارئ يقول:” أنا لا أخجل من نفسي وأنا أحكي هذا الكلام، ولكي تقدر شعوري بالضبط، هناك أمور لا بد أن نعرفها ونتكلم عنها من الآن، قد تغضب مني، وقد تتساءل.. ويقول: “أريد البكاء على نفسي وأريد إشراككم معي “(2). والخفير عندما يتنبأ بحال القارئ قائلًا: “خصوصًا عندما تقرأهما وأنت جالس على مقعد مريح في شقة عصرية مليئة بكل وسائل الراحة، وبطنك متخمة بأنواع الطعام، قد تبدو سكران من كثرة الأكل “(3) وهذا ما يجعل القارئ ينسى أنها رواية وأنه قارئ لها بل، كأنه يقرأ اعترافات حقيقية”. إن هدف الروائي هو إبقاء القارئ غافلًا تمامًا عن كون الكاتب موجودًا، حتى كونه يقرأ كتابا، وهذا لا يتأتى إلى النهاية، ولكن يمكن جعل القارئ مستغرقًا جدًا، وكما جعلته غافلًا تمامًا عما حوله كان نجاحًا أكبر “(4).

المفارقة تبرز رؤية فنية واضحة وهي “الاختلاف بين الطبقات الاجتماعية”، تأثير الأرض على الإنسان بل على الفلاح بشكل خاص، المفارقة بين المالك والمستأجر ونفسية كل منهما وارتباطه بالأرض. المفارقة تسير كالقطار الذي يشق الرواية، المفارقة بين الوضع الاجتماعي، المفارقة بين مأكل الخفير ومأكل العمدة. المفارقة تبدو واضحة في الشاي والسكر، العمدة نسيت زوجته أن تضع السكر رغم الكوب المذهب فقد حلاوة الشاي وأورثته مرارة الشاي همًا وغمًا، أما الخفير الذي يهرب من همومه بشرب كوب شاي كبير ومع ذلك “كوب الشاي” قد أحدث همًا وغيظًا.

الحدث في “الحرب في بر مصر” متماسك ومترابط، رغم تعدد الأصوات، والرواية ليست من الروايات التي تعتمد على الوصف والحوار، إنما يعتمد يوسف القعيد على “السرد”، يعتمد على “الذاتية” في الرواية حيث يطلق العنان للشخصيات، ويستخدم “ضمير المتكلم”؛ فكل يتحدث عن ذاته وكأنه محور الرواية، وكأن الأحداث تناوشه وحده هنا وهنا.

الوصف جاء خافتًا وبه تصورات معجبة ورقيقة، تمس الوجدان، وتسهل لخيال القارئ فهم جوانب من الشخصية، ربما على ألسنة الشخصيات مثل: “كان المتعهد ينصت إلي وهو يدخن سيجارته الثانية، وينفخ الدخان في الهواء، ويتسلى بمراقبة حلقاته إلى أن تذوب في هواء الغرفة وتتوه فيه “(5) وغير ذلك..

والحوار في الرواية قليل، الحوار الخارجي والمونولوج يكشف الشخصيات عن الواقع، الطبقة القوية والطبقة الفقيرة تناقضات النفس، عقد الفلاح النفسية، هواجس النفس، وعن طريق التذكر تسرد لنا الشخصية بعض الحوارات وكما يقال “تذكرت والذكرى مؤرقة”؛ ارتفعت الأصوات في الرواية تعبر عن الفقد والفرح والتمني والرغبات والأسى والحزن والمشاعر المختلطة. العمدة الصوت الأول يستخدم الأبعاد الخارجية في تكوين وعي الشخصية.

نهاية الرواية: نهاية ساخرة، يسخر يوسف القعيد من كل ما حدث، من النهاية التي وصلت مصر إليها، من تحولات القوانين الزراعية قبيل حرب أكتوبر، خيبة، إخفاق، عجز، فشل، هزيمة.. كلها مرادفات للنهاية، ينهي الرواية بسخرية المحقق، وخيبة أمله ويقينه أن صراع الطبقات لا حد له، وأن شمس التدافع لن تغيب، عسى الله أن يجعل لهؤلاء الكادحين ــــ مصري وأمثاله ـــــ فرجًا ومخرجًا، يوسف القعيد ترك سؤال المحقق بلا جواب.. قائلًا: “توتة.. توتة وانتهت الحدوثة، حاوت أن أهمس بذلك لنفسي قلت: توتة.. توتة.. ثم توقفت، رددت الكلمتين توتة، توتة، توقفت من جديد وسألت نفسي، ولمن هل انتهت الحدوثة؟ ومادام الذي وجهته لنفسي سؤالًا، فمن حقه أن تكون له إجابة “(6) ترى هل يجد الإجابة؟

انتهت …

الهوامش:

- لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان، دار النهار للنشر، بيروت الطبعة الأولى ص105

- الرواية ص37

- الرواية ص40

- أ مندلاو، ترجمة بكر عباس، مراجعة إحسان عباس، الزمن والرواية دار صادر بيروت الطبعة الأولى 1997م ص119

- الرواية ص21

- الرواية ص158