-1-

معضلة النموذج الحضاري!

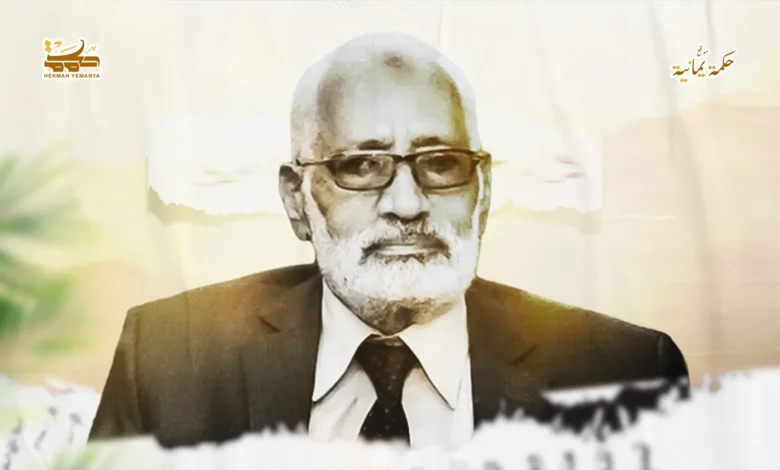

قرأت ما كتبه الصديق العزيز والناقد القدير د. أحمد صبرة، في سلسلة منشوراته التي علّق بها على كتاب الشيخ محمد أبو موسى الإعجاز البلاغي، وقد تناول ضمن ما تناول المعضلة الأساس لموقف أبو موسى من الثقافة الوافدة ومن الآخر، وتحديدا الآخر الغربي صانع النموذج العلمي بشروطه ومقاييسه ومعاييره الأكاديمية.

وسأقف مع ملحوظات د. أحمد في حوار مع أفكاره، مرحّبا بفتح باب النقاش حول تراث الشيخ وطريقته في صناعة المعرفة وموقفه من التراث وحدّته أو سماحته في هذا السياق العلمي مع الأفكار المطروحة.

في البدء أشارك د. أحمد الرأي في أن التحول الحضاري منذ حملة نابليون ومحمد علي باشا وانفتاح العالم العربي والإسلامي على الثقافة الجديدة هو المعضلة الكبرى التي ينطلق منها الشيخ أبو موسى، لكنها ليست معضلة أبو موسى وحده، بل هي معضلة الثقافة كاملة، وهي معضلة حضارية تشملنا جميعا، لا تستثني أحدا، فالدكتور صبرة أيضا داخل في هذه المعضلة إلى أيّ اتجاه انتمى أو أي واد سلك.

وتجليات هذه المعضلة تظهر في الحوار مع الغرب، وفي قبول أو رفض النموذج الغربي الحاكم حضاريا وعلميا وثقافيا بحيث صارت الثقافات الأخرى تحت وطأته، تقع تحت سلطته وتأثيره، وتقف عند حدود الضوابط العلمية التي صنعها وسيّج بها الفكر ضمن منظومة صنعتها الرؤية والأكاديمية الغربية للعالم، ظاهرها العلم بضوابطه وشروطه، وباطنها الهيمنة على العقل الإنساني بما يسمى العقل الغربي الكوني الذي صنع نموذجه المهيمن فحجب إمكانية الرؤية إلى ماوراء شروطه العلمية، وهي غير مسلّم بها، كونها تنزع إلى العقل المنطقي فيما يسمى بالوضعية المنطقية التي تقف عند حدود العقل المنطقي والحسّ والتجربة، مقصية الوحي من مصادر المعرفة وشروط العلم بدعوى إخراج الدين والقداسة من رحاب العلم، وهم يقصدون بالعلم هنا العلم الطبيعي فقط، الذي هو نتاج النموذج المادي، في إحالة منهم إلى مفهوم ضيق للعلم يقتصر على العلوم الطبيعية فحسب.

وفي هذا السياق تبدو هذه المعضلة حضارية لها طابع الهيمنة على الآخر، لا طابع العلم، وهو ما يجعل كلّ من يتبنّى الرؤية الإسلامية، أو أية رؤية أخرى خارج النموذج الغربي، يبدو خارج الشروط العلمية الأكاديمية، والصحيح أنه خارج الإطار الذي صنعته الرؤية الغربية للعالم.

ومن هنا أتفق مع د. أحمد أن أساس المعضلة قد بدأ من تحويل الجامع إلى جامعة، وهو تحوّل في الرؤية الحضارية من نموذج قديم إلى نموذج حديث أملى شروطه على العالم بفعل النهضة الحضارية التي فرضت أجندتها على العالم لا بسلاح العقل وحده، بل وبسلاح الهيمنة الاستعمارية كما هو معروف في تاريخ الاستشراق.

وهذا شائع ذائع في كتابات المفكرين شرقا وغربا لا يحتاج إلى مزيد تفصيل، إذ يكفي فيه العودة إلى كتابات إداورد سعيد وعبد الوهاب المسيري وعبد الإله بلقزيز وغيرهم، بل وكتابات المفكرين أنفسهم الذين تبنّوا النموذج الغربي في صناعة المعرفة، والتزموا بالمناهج الحديثة في الأبحاث العلمية الأكاديمية.

هذا يجعلني أشير إلى أن موقع أمثال شاكر ومحمد أبو موسى، وغيرهم كثير ممن ندبوا أنفسهم لتقريب التراث وأفكار العلماء ومقولاتهم وتثويرها وإحاطتها بالعناية والمدارسة وتيسير الدروب إليها جاء في سياق المدافعة والحفاظ على الرؤية الإسلامية والنموذج العربي، وهم في سياق هذه المدافعة يأخذون الكتاب بقوّة، وهذه القوة تدعوهم إلى الطرح الحازم مع ما يرونه سببا في تفريغ الجيل من ثقافته، بتعبير شاكر، وتغريب الثقافة العربية والإلقاء بها في الهامش الأكاديمي، أو تحويلها إلى هيولى أو مادة معرفية للدراسات الاستشراقية.

هذه وجهة نظرهم، وهي وجهة نظر معتبرة يصادق عليها الواقع، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع طرحهم، فالناظر في المطروح العلمي منهجا وأداة وطريقة تلقّ، وبناء مصطلحات ومفاهيم، يدرك أن النموذج الغربي مهيمن على لغة العلم بحيث لا يوصف بالعلميّة إلا من سلك مسلكه، وسار في طريقه منهجا وأداة وتحليلا وتأويلا.

ومن ذلك ما نسمّيه اليوم بشروط البحث العلمي المسكوكة وفقا للنموذج الغربي، حيث لا نرى شرعيّة للعلم إلا إذا صدر عن مصادر المعرفة التي اعترف بها هذا النموذج، كالتجربة والحسّ والعقل المنطقي الصرف.

ومن تبعات هذا النموذج ما تجده في كتابات عدد من المفكرين الذين يبحثون في التراث الإسلامي حين يصفون الحقائق القرآنية، كقصص الأنبياء مثلا، وبدء الخلق، والأحداث الكونية، بالأساطير، تبنّيا لمفهوم الأسطورة في الطرح العلمي وفقا للمنهج الغربي، ومن ذلك استبعاد كل الأبحاث العلمية ذات الصلة بالدين، بصرف النظر عن صحتها من عدمها، وإنما من أجل أنها خارج النموذج الغربي المهيمن.

إذن، فأيّ محاكمة لنموذج مختلف عن النموذج الغربي بشروط هذا الأخير هي محاكمة غير علمية، لأنها تتجاهل المرجعية والرؤية والمنهج وتحكم على ثقافة من داخل ثقافة أخرى، وتفرض معايير غير مسلّم بها أساسا على نموذج معرفي مختلف في مرجعيته ورؤيته ومصادره وموقفه من العالم تلقّيا وتأويلا.

وعلى هذا الأساس لابد من قراءة محمد أبو موسى بشروط الثقافة التي ينطلق منها والتراث الذي يدافع عنه، لا بشروط الثقافة الجديدة والتراث الغربي الذي يقف منه موقف الرافض له في سياقه العلمي، ورفضه هنا رفض صادر عن موقف علمي يرى عدم إمكانية بناء التراث من خارج منظومته، سواء اتفقنا أو اختلفنا معه في هذا الموقف، فهذا شأن آخر يمكن التفصيل فيه ضمن الاتجاهات الثلاثة المعروفة في موقفها من ثقافة الآخر بين طرفين أو حدّين نقيضين: النزعة التبجيلية التقديسية والنزعة الإنكارية الاحتقارية وموقف ثالث هو الموقف التوفيقي الوسط بمختلف اتجاهاته مما هو مطروح تحت ما يسمّى بسؤال التراث، وهو موضوع طويل ينظر فيه على سبيل المثال، كتاب نقد التراث، لعبد الإله بلقزيز.

وعليه فما لم يقف الناقد على هذه الاعتبارات المنهجية في قراءة كتب الشيخ فلن يصل إلا إلى ما وصل إليه د. أحمد من حكم نقدي صادر عن مرجعيّة مختلفة، وقراءة غير مكتملة الشروط منهجيا لاتخاذ حكم موضوعي معتبر في سياق هذه المناقدة والمراجعة.

والقصد هنا هو النظر إلى السياق الكلي في هذا الجدل الطويل المطروح حول الموقف من التراث، ووضع خطاب الشيخ محمد أبو موسى ضمن هذا التصور، بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معه في التفاصيل، حتى يكون الحكم على نتاجه في سياق الموقف والرؤية والنموذج المعرفي الحاكم ليكون الحوار مثمرا لا مجرد محاكمة في ضوء نموذج آخر.

-٢-

المنهج وصناعة المعرفة

يأخذ الحديث عن المنهج سياقات مختلفة؛ فهو في السياق العلمي الأكاديمي محكوم بضوابط إجرائية ليست هي جوهر المنهج، وإنما هي أدواته التي يفرضها النموذج الحاكم، فإن كان نموذجا منطقيا سلك به أصحابه مسلكا غير مسلك النموذج البياني مثلا، ومن هنا فرق بين الحديث عن المنهج والحديث عن أدواته الإجرائية.

ما ذكره د. أحمد صبرة منتقدا عمل الشيخ محمد أبو موسى في كتابه الإعجاز البلاغي من غياب للمشكلة البحثية والفرضيات، وغير ذلك مما هو متعارف عليه في البحث الأكاديمي ليس سوى أدوات إجرائية نسبتها إلى المنهج كنسبة الوزن إلى الشعر، فهي نمط إجرائي وليست جوهر المنهج.

وعليه فالمناهج تختلف باختلاف المادة المدروسة، وما يطرحه أبو موسى في كتبه كلها تنتمي للمنهج البلاغي في رؤيته البيانية وأدواته الإجرائية، وتأتي ضمن نموذج يمكن القول إنه نموذج تحليل النص، فأبو موسى، من خلال كتبه المختلفة، يستند على منهج بياني بلاغي عماده تحليل النص، ويرى أن ذروة الدرس البلاغي تكمن في تحليل النص، وهو معنيّ بالبيان الشعري والنبوي والقرآني، وما يقوم به كله في سياق تحليل النص وتثوير الأفكار والمباحث والمسائل والقضايا البلاغية لطلاب العلم والباحثين، ولا أبالغ لو قلت إن كثيرا من الدراسات الرصينة في الجامعات هي من منابت ومنابع الشيخ، كما أن ما طرحه الأساتيذ من الجيل الأول من طلابه، كالشيخ محمود توفيق، والشيخ محمد شادي على سبيل المثال لا الحصر، وغيرهم جمع ممن تلقّوا عنه من الأساتذة والباحثين، يمكن سلكه في هذا التراكم العلمي الذي شقّ طريقه الشيخ لطلابه فكان لهم منارا يهتدون به وهاديا ودليلا إلى ينابيع العلم والمعرفة، وجذر هذا التأسيس أخذه الشيخ من عبد القاهر الذي ذكر في مطلع الدلائل أنّ كلام العلماء كان “كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء، وبعضه كالتنبيه على مكان الخبيء ليُطلَب، وموضع الدفين ليبحث عنه فيخرج، وكما يفتح لك الطريق إلى المطلوب لتسلكه، وتوضع لك القاعدة لتبني عليها”.

وهذا هو مذهب العلماء في صناعة المعرفة قبل أن تتحوّل إلى علم منضبط بالقوانين والعلل، وهو مذهب ليس مقصورا على تراثنا العربي، بل هو مذهب في الشرق والغرب وبه تتجدد العلوم وتتسع المعارف.

أما ما ذكره د. أحمد من أدوات إجرائية متعارف عليها في السياق الأكاديمي فهي للباحثين، وليست لصنّاع العلم والمعرفة من العلماء.

على هذا درج الشيخ في كتبه التي صنعها لطلاب العلم ممن يعنون بالدرس البلاغي، إضافة إلى مراجعاته المهمة وتنقيبه في كتب العلماء في التراث البلاغي والنقدي، فضلا عن تحليل النص الشعري والنبوي والقرآني، كلّ ذلك منتظم في سياق المنهج البلاغي الذي التزم به قصدًا لا عجزا، ومقصدا لا تنكّبا عن الطريق الذي آمن به في خدمة هذا العلم الشريف.

وفي هذا السياق نفهم حفاوته بعبد القاهر، إذ يراه المؤسس الأول لعلم البلاغة، مع عدم إغفال السكاكي كما ذكر الدكتور، بل هو يضعه في موضعه المكين من هذا العلم تقعيدا وتعضيدا لمسائله.

غير أن اهتمامه الأكبر بعبد القاهر لم يكن اهتماما تعليميا مقصورا على مسائله، بل كان اهتماما علميا ومعرفيا وهو الاهتمام الذي بذل له الشيخ وكده وكدّه قيامًا بفريضة الوقت، حيث الانصراف إلى حركة عقل الشيخ في الدلائل والوقوف على منهجه ومصادره وطريقته في صناعة العلم واستنباط المسائل وتنمية الأفكار، وهو ما أولاه عنايته في كتابه المهم والقيم في هذا الشأن أعني به كتاب “مدخل إلى كتابي عبد القاهر”، وكذلك في سائر كتبه ومنها مراجعات في أصول الدرس البلاغي وغيرها.

أما ما يطلبه الدكتور أحمد من منهج أكاديمي فيجده في أبحاثه الأكاديمية تحت هذه الشروط ككتابه “البلاغة القرآنية عند الزمخشري”، لا في كتبه التي صنعها خارج الشرط الأكاديمي، فتلك كتب على مسلكه البياني ومنهجه البلاغي في تحليل النص، سواء كان نصا شعريا أو علميا أو كان نصا بيانيا من نصوص البيان العالي، قرآنا وسنّة.

ومما يؤكد عظم صنيع الشيخ لعلم البلاغة ليس ما طرحه فحسب، بل أثره الممتد في طلابه، ومن ضمنهم الشيخ محمود توفيق الذي صنع العقل البلاغي بتنظير يعزّ نظيره، منهجا وأداةً وتلقّيا، وهذا الأثر يلمسه المتّصل بنتاج الشيخ محمود العلمي، وهو جزء من المنهج، منهج التلقّي عن الأشياخ الذي تحتفي به ثقافتنا الإسلامية خارج النموذج الغربي المسكوك على مقاس العقل المنطقي الصرف.

نعم، ثمة تطور في الأدوات، وفي المناهج، مع انفتاح معرفي واسع، لكن هذا شأن متاح على الاختيار والسعة لا على الإلزام والتضييق، فمن شاء أخذ ومن شاء ترك، فليس من العلم ولا مما يتصل بأسبابه أن نفرض طرقنا في التلقي على غيرنا وأن نحكم عليهم من منظور ما تعلمناه فحسب، وما تعلمناه أصلا ليس من منابت ثقافتنا، بل هو من إنتاج الآخرين وسواء قبلناه أو لم نقبله فهذا لا يخرجنا من موقع المستهلك غير المنتج ولا يدفع كوننا عالة على غيرنا، بحسب ما يتبّاه الشيخ أبو موسى، في تأكيده الدائم على أن تصنع معرفتنا من داخل ثقافتنا ولغتنا وتراثنا، وأن نبحث عن المسكوت عنه في هذا التراث ونعيد بناءه وإنتاجه.

أما كيفية البناء فالشيخ يهمه من كل ذلك أن يكون التجديد وفقًا للنموذج المعرفي الإسلامي الحاكم وإن لم يصرّخ به على هذا النحو، لكنه ظاهر في رؤيته الكلية وموقفه من العلوم وترابطها، يقول، في هذا السياق:” ونحن على يقين من أن التبادل بين العلوم يثمر ثمارا جديدة ذات مذاق خاص، فحين يفرغ التفسير على البلاغة، أو تفرغ البلاغة على التفسير، نجد بلاغة جديدة ذات مذاق خاص، وتفسيرا جديدا له مذاق خاص، وهكذا قل في النحو والفقه وبقية منظومة العلوم العربية والإسلامية التي هي من عائلة لها جد واحد، وترى الروابط بينها كأنها جزء من فطرتها، وترى عزل بعضها عن بعض يورثها ضمورا، ويقطع شرايين تمدّها بعطاء يخصبها، وكأنّها جزء من المنظومة الكونية التي لا يمكن عزل بعضها عن بعض”.

وتلتقي هذه العلوم جميعها عند “تحليل النص”، كما يرى، فهو “الغاية وراء كلّ فروع الدراسات اللغوية بمختلف مذاهبها”، كما يرى أنّ ميدان “البلاغة الحقيقي، والمقصود من دراستها هو تحليل النصوص”، وقد مارس ذلك في سائر كتبه منها على سبيل المثال لا الحصر : دلالات التراكيب وخصائص التراكيب والتصوير البياني، وقراءة في الشعر القديم، والشعر الجاهلي، دراسة في منازع الشعراء، والحواميم وتحليل سورة الأحزاب، وشرح أحاديث من صحيح البخاري، ومن صحيح مسلم، دراسة في سمت الكلام الأول، وغيرها من الكتب، وهو في ذلك ما بين محرّر للمسائل البلاغية أو محلّل للنص البياني بطريقته ومسلكه الذي ارتضاه واختطّه لنفسه على طريقة عبد القاهر في ضوء نظرية النظم.

هذا هو منهج الشيخ وهو منهج يشمل كل النصوص البيانية، الشرعية والشعرية، والعلمية والأدبية، وهي التربة التي يحرثها، والمستقى الذي يرده، والنبع الذي يصدر عنه، كما أنها موضع اهتمامه في صناعة المعرفة والإشارة إلى مكان الخبيء ليطلب والدفين ليخرج، بتعبير عبد القاهر الذي يحذو الشيخ حذوه في رسم الطريق والدلالة إلى ينابيع العلم والمعرفة.

-٣-

الموقف من ثقافة الآخر!

للشيخ أبو موسى موقف حادّ مع الآخر، نعم. هذا صحيح، وهو موقف يشتدّ ويحتدّ إلى أقصاه، فيبلغ إلى حد التبكيت والتقريع والسخرية التي تشمل السدنة والأتباع معا.

غير أن هذا الموقف يحتاج هو الآخر إلى تفصيل وتتبّع لخطابه، فهو وإن بدا حادّا، رافضا، إلا أن رفضه يتعلّق بالبناء المعرفي وفق منهجية تقدّم العلم الأصيل على العلم المساعد ليكون هو أساس البنية المعرفية، يقول، في كتابه التصوير البياني: “علوم كلّ أمة عند أبنائها هي المكوّن الأصلي لقاعدة المعرفة ، ثم يتابع أبناؤها تراث الآخرين وبتمكّنهم من علومهم تصير هذه المتابعة عاملا مساعدًا على مزيد من المعرفة والتمكّن لثقافتهم وعلومهم”.

وهذا أساس منهجيّ في المثاقفة، يوضّح موقف الشيخ، وإن كان في هذا الموقف ما يشعر بالإقصاء من خلال لغته الحادة في سياقات أخرى غير هذا السياق، إلا أن تناوله في خطابه العام يكشف عن أنه حريص كل الحرص على التكوين الأصيل للثقافة العربية والإسلامية والرسوخ فيها، على نحو ما ذكر عن القفطي في سياق آخر، حيث يرى أنه يكتب في العلم كتابة المتمكّن الذي لا تشوبه عجمة رغم اطلاعه على تراث اليونان وعلوم الآخرين، فهي عامل مساعد له، لا مكوّنٌ أصيل في بنائه المعرفي.

ويمضي في هذا السياق مؤكّدًا ضرورة “الاطّلاع على جهود الآخرين، في كلّ فرع من الفروع، والإفادة مما حققوه وهضم ذلك، حتى يكون معينًا لنا على التفكير، والاجتهاد، والعمل الأفضل، وهذا غير نقل علوم الآخرين، وصيرورتها بدائل لعلومنا”، ويؤكد “أنّ رؤيتنا النافذة لجهود الآخرين في هذا المجال – في دائرة الفكر والأدب والثقافة والفلسفات وعلوم الإنسان- واستيعابنا لمنجزاتهم أمرٌ ضروريّ ولا يصنعه إلا الأقوياء”.

لكن السؤال هل كان موقف أبو موسى من الآخر موقفا مطلقا من كلّ “آخر”؟ بالتأكيد لا، فأبو موسى لا يرفض المخالف في سياق الثقافة العربية والإسلامية، كيف وهو البلاغي الذي جمع بين عبد القاهر والزمخشري، وألّف بين الشافعي والجاحظ وغيرهم من العلماء مختلفي المشارب، وهم يصدرون عن مواقف مختلفة ورؤى متباينة، رغم ما بين الفرق من اختلاف مذهبي، حادّ في بعض صوره، وهنا موضع التأكيد على أن الشيخ لا يقسو إلا على النموذج الغربي بسبب ظروف تاريخية واستعمارية يراها سببا في إحلال نموذج معرفي كلّي مكان نموذج آخر، بتعبير المسيري طبعا.

وهذا ما يفسّر رفقه مع ابن سنان وابن حزم، ومن قبلهم النظّام، وهم ممن قالوا بالصِّرفة في الإعجاز، حيث يردّ قولهم كما أشار د. أحمد دون قسوة اعتادها مع المحدثين ممن يراهم منسولين من النموذج الغربي، وهو وجه هذه القسوة.

فهو مثلا لا يرفض ثقافة الآخر كالهنود والفرس، بل يتساءل أحيانا عن عدم الحفاوة بمعرفتهم، وهذا موقف يدلّ على أن الآخر عند أبو موسى هو الآخر الغربي الذي صنع نموذجا حضاريا أزاح به النموذج العربي الإسلامي، فموقفه موقف مدافعة، لا موقف ممانعة، وهو ما يفسّر حدّته على هذا الآخر بسبب مواقفه الاستعمارية.

يتبيّن مما سبق أن سلوك الشيخ أبو موسى هذا المسلك له صلة بصنيعه في التراث البياني والبلاغي، فهو يرى في هذه المدافعة فرضا علميا، وأمانة يؤدّيها، وخدمة يقدّمها لهذه الأمة، وهي خدمة الإسلام بخدمة علومه تقريبا للجيل من طريق التحليل البياني ومراجعة الدرس البلاغي والنقدي.

وما يطلبه الدكتور أحمد من الشيخ أبو موسى من عدم الحدّة والإقصاء مطلب سلوكي لا علمي، وهذا شأن آخر، ليس من صميم الموضوعية العلمية؛ فالحكم على القيمة وتقدير الجهود له سياقه، ونقد لغة الخطاب له سياق آخر.

وبرغم تقديري لما ينهض به الشيخ والاعتراف بفضله في العلم إلا أنّي في سياق المثاقفة مع الآخر أنحاز إلى الموقف التفاعلي والتواصلي لأنّ العلم والمعرفة بطبيعتها لا تفتح أبوابها حتى تطرقها بإلحاح دون تحيّز ودون تصنيف، لاسيما حين تكون باحثا مهموما بتجديد النظر في العلم وابتكار طرق جديدة في التناول والمعالجة، لكن ذلك، مشروط، بالمحافظة على الرؤية الكلية والنموذج المعرفي الحاكم على التصور والموقف من العالم تلقّيا وتأويلا، وهو ما ينسجم مع منهج الشيخ أبو موسى في تأسيس البناء على الثقافة العربية والإسلامية حتى تكون المثاقفة بين أقران وأنداد، لا بين ثقافة غالبة منتجة وأخرى مغلوبة مستهلكة.

-٤-

الطريق إلى الإعجاز!

مما راقني في مناقدة د. أحمد لقضية الإعجاز قوله:

“حين أفاض القدماء في هذا الوجه، فإنهم أسسوا من خلاله صرح البلاغة العظيم الذي لم يكن قد استوى على عوده قبلهم، وأسهمت دراسات الإعجاز البلاغي القديمة إسهاما عظيم الشأن في حقل البلاغة والنقد والأدب، على الرغم من أن فكرة الإعجاز البلاغي نفسها لم يقدم أي منهم ما يمكن الإقناع بها”.

وهذا مبرر علمي وثمرة من ثمار سؤال الإعجاز البلاغي، وكان عبد القاهر ممن استثمر هذا السؤال العلمي فأسس من خلاله علم البلاغة أو وضع أسس هذا العلم، ومعنى ذلك أن التسليم بأنه سؤال غير علمي مردود بهذا التصور الذي لا يشترط الوصول إلى الحقيقة بقدر ما يطرح الأسئلة والفرضيات.

وكل الوجوه التي طرحها العلماء تحت سؤال الإعجاز هي من قبيل الفروض العلمية التي يختبرها البحث العلمي، وقد فعل علماؤنا فأنتجوا، كما ذكر د. أحمد، وكان من نتائجهم علم البلاغة الذي استوى تقعيدا عند السكاكي في مفتاح العلوم.

أما حقيقة الإعجاز نفسه فلا جديد طرحه الدكتور فعبد القاهر أحال فيه إلى الذوق، ومثله السكاكي، ومثله أبو موسى، وقبله محمود شاكر في مداخل لإعجاز القرآن، إذ يعلم الجميع أن هذه منطقة غائبة تقهر القوى، استبانوها من عجز العرب أولا، ومن بيان القرآن ثانيا، فكان السؤال ما الذي أعجز العرب عن أن يأتوا بمثله فجعلهم يختارون السنان على اللسان رغم أنّ القرآن تحدّاهم وهم الفصحاء البلغاء أصحاب التحديات والمنافرات الشعرية؟ لماذا أقرّوا بالعجز رغم الفرصة التي أتيحت لهم للتكذيب.

هذه الأسئلة جديرة بأن تجد صداها في كتابات العلماء فكان الدرس الإعجازي المثمر الذي أثمر علم البلاغة العربية وفتح آفاقا جديدة في البحث عن وجوه الإعجاز من طرق شتى.

ماذا لو سلّمنا لما قاله د. أحمد وعددنا هذا الأمر غيبا واتّكلنا على فكرة الإيمان والتسليم، أليس هذا من العجز العلمي والضعف في مواجهة الأسئلة الكبرى؟

لقد كان سؤال الإعجاز جوهريا في تراثنا كما يعلم الدكتور، وما يزال سؤالا غامضا، لكن بقاءه هكذا هو الذي جعل الباب مشرعا لتجدد الدراسات، فليس المهم أن نصل إلى “اللحظة الحرجة” التي عجز العلم نفسه أن يصل إليها، وأقصد هنا العلم الطبيعي الذي يقوم على حسابات دقيقة، فضلا عن العلوم الإنسانية والدينية التي هي باب من أبواب العلم إذا ما نحّينا النموذج الغربي المهيمن على تفكيرنا بعقله المنطقي الصرف.

وفي هذا الصدد يمكن التذكير بالنموذج الإرشادي، فهو قائم على سؤال علمي كبير تنتظم فيه محاولات علمية وتفسيرات للظواهر الكونية كما في نموذج الحاذبية عند نيوتن، الذي نقضه انشتاين بنموذج جديد هو نموذج النسبية، حتى بدت كل الأفكار قبل هذا النماذج خاطئة، وهذه طبيعة العلم تاريخ من الأخطاء في الطريق إلى الحقيقة.

هذا بالضبط ما يبرّر ويفسّر سؤال الإعجاز الذي طرحه عبد القاهر:” ما الذي تجدد في القرآن فأعجز العرب؟”.

وقد أجاب عليه عبد القاهر بمنهج استقرائي واستنباطي، بدءا من تحرير المصطلحات وبناء النظرية، وشرح القضايا، واقتراح المباحث البلاغية، كالذكر والحذف والإظهار والإضمار والتقديم والتأخير والوصل والفصل وفروق الحال والقصر وغيرها من أبواب المجاز، وسائر ما تكتمل به النظرية التي ما كانت لتوجد بهذا الاكتمال لولا سؤال الإعجاز.

وقد ذكر عبد القاهر في مطلع الدلائل أنه “لا معنى لبقاء المعجزة بالقرآن إلا أن الوصف الذي كان معجزا قائم فيه أبدا، وأن الطريق إلى العلم به موجود، والوصول إليه ممكن”، وهذا ما سعى إليه واجتهد فيه هروبا من التقليد، وفرارا من التعويل على علم الغير والتسليم به إيمانا فحسب، يقول:” وهل رأيت رأيا أعجز، واختيارًا أقبح ممن كره أن تُعرَف حجة الله تعالى من الجهة التي إذا عُرفت منها كانت أنور وأبهر، وأقوى وأقهر”.

فعبد القاهر هنا لا يدعو إلى أكثر من الاجتهاد، وترك الإجمال إلى التحصيل والتفصيل، وقد فعل فكان طريقه إلى الإعجاز طريقًا إلى الإنجاز، في علم هو من ثمرات البحث للإجابة عن هذا السؤال.

ماذا لو اتّكل عبد القاهر على إيمانه ونام نومة العروس؟ هل كنّا سنقرأ الأسرار والدلائل؟ وهل سنقرأ مشروع السكاكي وما تلاه من الشروح؟ بل هل سيكون هذا العلم العظيم كما وصفه الدكتور أحمد؟

كان عبد القاهر نفسه يدرك أن حقيقة الإعجاز قاهرة للقوى ومحيلة إلى أن تستوي الأقدام في العجز، وقد أثار هذا السؤال فأجاب إجابة مقنعة لمن تأمّل وتدبّر.

إن النظر إلى الإعجاز من جهتين: جهة إثبات الإعجاز وجهة وصف الإعجاز، أما الأول فقاطع بشهادة أحوال العرب وأقوالهم، المؤمن منهم والكافر، وقد ذكر عبد القاهر أن مخرج هذا القول مخرج التنبيه على أمر يعرفه ذوو الخبرة، وأنه ليس من بصير يعرف مقادير الفضل والنقص إلا وهو يحوج إلى تسليمه والاعتراف به شاء أم أبى”، وتبعا لذلك “فهو دليل بكل حال، ومن قول كلّ قائل، وحجة من غير مثنويّة، ومن غير أن ينظر إلى قائله أموافق أم مخالف، ذاك لأن الدلالة ليست من نفس القول وذات الصفة، بل من مصدرهما، وفي أن أُخرجا مخرج الإخبار عن أمرٍ هو كالشيء البادي للعيون، لا يُعمِلُ أحدٌ بصره إلا رآه”.

وأما الجهة الثانية، وهي جهة وصفه، فتتعلّق بالصفة القائمة بالإعجاز، أي بحقيقة الإعجاز، ما هي؟ وبأيّ شيء كان معجزا؟ تلك هي المعجزة في ذاتها لا في ظهورها للعيان، كما هو الحال في عصا موسى، حيث ظهر للناس عيانا تحوّلها إلى حيّة، لكن حقيقة هذا التحول، هي ذات المعجزة التي لا تكون معجزة حتى تستوي في معرفة حقيقتها الأقدام وتكلّ دونها القوى وتخرج عن طوق البشر.

وقد سمعت مؤخرا الشيخ محمد أبو موسى يقول نحو هذا الكلام، فالإعجاز قائم بالتحدي والعجز عن الإتيان بمثله، وهو أمرٌ خارجٌ عن طوق البشر؛ لكن هذا لا يعني ترك البحث والاجتهاد، ولا إغلاق الطريق إلى الإعجاز فالطريق وحده كاف لنماء العلم واتّساع المعرفة وتجدد البحث في أسرار البيان القرآني، وما زال هذا السؤال مفتوحا وملهما وسيظل كذلك مشرعا للاجتهاد؛ ولا يصحّ إغلاقه بحجة التسليم والإيمان، ولا الإحالة فيه إلى التقليد كي لا يغلق هذا الطريق المفضي إلى التدبّر قياما بحقّ الآية الكريمة{كتابٌ أنزلنا إليك، مباركٌ، ليدّبّروا آياته وليتذكّر أولو الألباب}، وغير خافٍ أن البحث في سؤال الإعجاز بابٌ من أبواب التدبّر.

-٥-

الموقف من المعرفة الجديدة

لعل ما يفسّر موقف الشيخ محمد أبو موسى من المعرفة الجديدة هو ارتباطه بالمنهج البلاغي الذي نشأ في أحضان الدراسات القرآنية كما ارتبط بالنموذج البياني العربي القديم المتمثّل في ثنائية الشعر والنثر وهيمنتها على الأجناس الأدبية في النظرية البيانية.

وهذا الموقف تحديدا هو ما يجدر أن يفسح فيه النقاش قياما بفريضة الوقت، وتوسيعا للاشتغال البلاغي في مناطق جديدة تعزز حضور البلاغة في أكثر من حقل معرفي وجنس أدبي.

وكم سيكون الدرس البلاغي محظوظا بلفتات الشيخ ومراجعاته لو أنّه شارك في هذه المعرفة الجديدة بأدوات البلاغة نفسها التي يحلّل بها النص ويقرأ مقولات العلماء في تراثنا السخي.

أقول هذا لأن لديّ شواهد تثبت أن أفكار الشيخ في التحليل النصي صالحة لارتياد هذه المناطق، فثمة أفكار طرحها في هذا السياق استثمرها باحثون في نقد السرد، كفكرة المطلع وامتداده في العلاقات النصية، وقد طبّق د. أحمد العدواني هذا الإجراء في كتابه بداية النص الروائي، حيث نقله من الدراسات البلاغية القديمة إلى الدراسة السردية الحديثة.

ومثل ذلك يقال في نحو النص وتحليل الخطاب، فلدى الشيخ أفكار ربما تفوقها عمقا كفكرة أنساب المعاني ورحلة المعنى، وتطور الفنون البلاغية، وترتيب النصوص الإبداعية في ضوء علم المناسبة، وغيرها.

وقد عالج الشيخ محمود توفيق – رحمه الله- أنساب المعاني في دراساته بعمق، تحت عنوان علم التناسب النصّي.

كلّ هذا يدل على أن البلاغة قادرة بمنهجها النصّي وأدواتها التأويلية أن ترتاد الأجناس الجديدة، وأن تقاربها، كما صنع محمد مشبال في البلاغة الموسّعة في نظرية الأجناس، ومحمد عبد المطلب في بلاغة السرد، وكما صنع غيرهم في الاتساع بالبلاغة في فضاءات جديدة.

وللشيخ أبو موسى أفكار متفرقة ووافرة مبثوثة في كتبه أفاد منها أكثر من باحث وقدّموا دراسات جادة في البحث البلاغي، ولو أن الباحثين والدارسين نقّبوا في كتابات الشيخ وبحثوا عن أصول أفكار جديدة في تحليل النص لوجدوا ما يثريهم؛ على أن يكون البحث بقصد الإثراء والتطوير والمدارسة والمراجعة الناقدة، بعيدا عن الوقوع تحت سلطة النظريات الجديدة وهيمنتها، خدمة للبيان العربي والقرآني، لا خدمة للنظريات نفسها كما حدث مع الحجاج ونظرياته التي غيّبت الاستدلال البياني وأحالت البلاغة إلى مسكوكات منطقية في الحجاج، فتحوّل فيها الدرس الحجاجي إلى بلاغة أرسطو المنطقية بثلاثيتها المعروفة الإيتوس واللوغوس والباتوس، وهي في البلاغة العربية أكثر وضوحا وعمقا وأيسر تناولا من جهة المتكلّم والكلام والسامع أو المتلقّي، وتزيد البلاغة العربية في جمعها بين الإمتاع والإقناع في الاستدلال البياني الذي غيّبته الدراسات الحجاجية.

ومع ذلك فليس مطلوبا من الشيخ محمد أبو موسى أن يصنع كلّ شيء، فيكتب في البلاغة العربية وفي البلاغة الجديدة، فهو صاحب طريقة، وله مذهبه البياني ومنهجه البلاغي الذي أثمر وأينع في دراساته فكان موردا كثير الزحام من طلاب العلم والمعرفة.

من هنا أودّ أن أختم هذا المقابسات مع د. أحمد بالتأكيد على أنني مع توسيع النظر إلى البلاغة واتصالها وتواصلها مع حقول المعرفة المختلفة فمن شأن هذا أن يطوّر الدرس البلاغي كما يتيح للبلاغة أن تسهم في بناء العلوم وإثراء المعرفة بمنهجها البياني وأدواتها التأويلية المتنوّعة.

وأخيرا حسبي أن ألفت عناية القارئ الكريم إلى أنّ قراءة الشيخ أبو موسى من كتاب أو كتابين، أو لمن هو بعيد العهد بالدرس البلاغي لا تكفي للحكم عليه، والأمر كذلك فيما يخص عبد القاهر في الأسرار والدلائل، إذ شرط القراءة الناقدة كي تتجاوز الانطباعات الأولية أن تكون قراءة ناتجة عن مصاحبة ورفقة طويلة يكشف فيها القارئ عن الرؤية الكلية والوحدة العضوية للإنتاج العلمي، لاسيما حين يكون الحكم تعقيبا على استحقاق جائزة عالمية كجائزة الملك فيصل كما هو الشأن مع أبو موسى، أو الحكم على مؤسس علم جديد أو صانع نظرية كما هو الشأن مع عبد القاهر، وليس هذا من التقديس، وإنما هو من التوقير وتثمين الجهود العلمية التي تستحق التقدير.

بقي في نهاية هذه الجولة القصيرة والتفاعل مع ما طرحه الصديق العزيز د. أحمد صبرة أن أشكره وافر الشكر على إثارة مثل هذا النقاش وفتح باب المدارسة والمناقدة، وتبقى مثل هذه المناقشات فرصة سانحة لإعادة القراءة المثمرة وإنارة الدروب وتقريب المنهج، وما ذكرته هنا ليس سوى ملحوظات منهجية على هامش ما أورده في سلسلة منشوراته فلم يكن يعنيني الخوض في تفاصيل المسائل ولا الوقوف عند ما يتّسع له الذوق والتحليل من اختلاف في وجهات النظر، والله وليّ التوفيق.