يا الله…

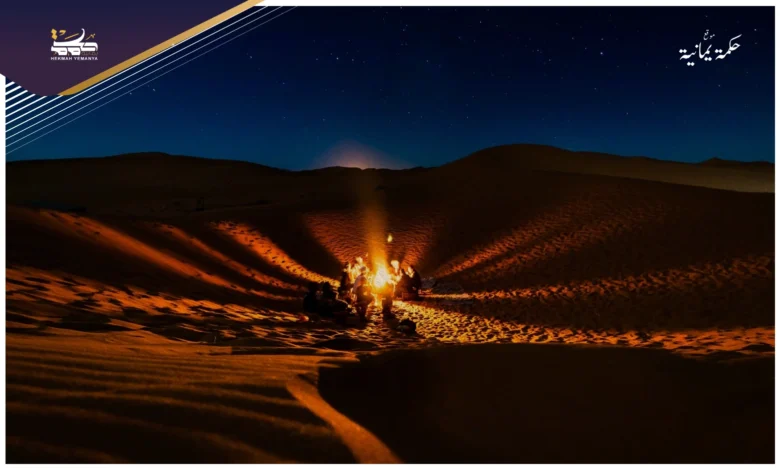

في ليلةٍ تشرينية، وعلى كثبانٍ متماوجة، ازدانت السَّماء بجواهرها المتلألئة، فتعالت ألسنة اللهب لتمنح الدفء للمتسامرين.

تصاعدت الأبخرة بعد قرع خرطوم الإبريق لفوهة الأقداح؛ وكما قيل: الشاي أنيس الصحراء وخمرة الفقراء، دارت تباريح تقاذفتها أفئدة الندماء، فلا تسأل عن صدق إحساسها، ولذّة منطقها، وعذوبة مضامينها.

أرسلتُ نظري إلى الرقيع [السَّماء] فقادني إلى منعطفٍ وجداني.

أتُرى السواد الحالك الممتد في الكون الفسيح؟

أضغنَ برأسه: أي نعم.

أيها الرفاق إنه يعتلج بين الأضلاع.

مهلًا…

أحقًّا هو بين أضلاعك فحسب؟

ها هي معاولها الآن تُعلِن استئناف شق أخاديدها على محياك، يا صاحبي!

ومن جوفه، أمدَّ الفضاء بالصيحة الصامتة، تلك التنهيدة التي أطلقها كانت أفصح من كل عبارة، فرجع منحسرًا ببصره بين قدميه.

حسنًا، إنها الحياة يا صديقي، وإن شئت وصفًا أدق: الدُّنيا. إنها الدُّنيا! فحدثني بعدها عن سعادةٍ تتشوق لإدراكها في أدنى ما في الوجود؟!

إليك شعاع الشمس الحارقة، ما إن يهبّ نسيم الغسق [أول الليل] حتى ينسج أمام ناظريك، وبكل هدوء، عملية ابتلاع البهيم للكرة الملتهبة، وكأنها جراحة كونية.

ليست فلسفةً تشاؤمية، ولا سعيًا لتكبيل الهمم أو تقليل الدافعية، لكنها الحتمية الواقعية التي ما انفكَّ البشر عن مكابدتها منذ استوطنوا البسيطة الأرضية، كرٌّ وفرٌّ بين السُّطوعِ والعتمة، وبين النور والظُلمة.

افترت شفتاه وهو يرسل للدنيا بسمة اليقين:

لأَقطعنَّ مَفَاز الغيب في ثقة

وأَضرِبنَّ قفار المهمة الخالي.

أُسدلت على وجوه القوم سجف الاستغراب ممزوجًا بشيءٍ من التَّعجب، فأوضح بقوله: التفويض يا رفاق!

التفويض:

النُّور الذي لا ينضب،

والشمس التي لا تُغلَب.

{وأفوض أمري إلى الله}.

انفضَّ المجلس، فثارت بداخلي التساؤلات:

أي جسدٍ حوى روحك؟!

أي توكلٍ عُقد في قلبك؟!

أي صفاءٍ تنعم به نفسك؟!

أيُّ صفاءٍ تَنعُم بهِ نفسُك؟!

بل أيُّ شمعةِ أملٍ بدَدَت شُعلَتُهَا

تلك الحُلكةَ المطبقة بين أضلاعك؟!