تأمّلتُ مآلَ أحوالِنا، ونظرتُ في مرآةِ دهرِنا، فرأيتُ وجوهًا قد كَلَحَتْ من لُؤمِ الطِّباع، ونفوسًا قد ضاقتْ عن فسيحِ الفضائلِ بضيقِ الأطماع؛ فبينا كان سلفُنا الصالحُ ومَن غبرَ من ذوي العقولِ الراجحةِ يستفرغون الوسعَ في رصْدِ “سِيَرِ أعلامِ النُّبَلاء”، ويشدُّون الرِّحالَ لاقتفاءِ أثَرِ مَن شَرُفَتْ مَنازعُهم وعَلَتْ هِمَمُهم، صِرنا في زمانٍ عَجيبٍ، غدَتْ فيه النذالةُ مَذهبًا، والسَّفاهةُ مَركبًا، وانقلبَتْ فيه الموازينُ، حتّى غدا السافلُ فينا متبوعًا، والنَّبيلُ مَطرودًا أو مَمنوعًا.

ولستُ أعني بحديثي هذا أولئك الذين طارَ صيتُهم في الآفاقِ من مشاهير وسائل التواصل (السوشيال ميديا)، أو أولئك الذين يُسمَّون بنجومِ الفنّ أو الرياضة أو الاستعراض، فإنَّ الحديثَ عن هؤلاءِ ضياعٌ للوقتِ في فضولِ القول، وسفاهتُهم مَشحونةٌ في الطِّباع، معلومةٌ بالضرورة، مستقرّةٌ في الأفهام، وإنْ حَفَّ بِهم الرَّعاع، وتعلَّقتْ بأذيالِهم جُموعُ الغَوغاء، وانشغلَ بأمرِهم خَلْقٌ لا يُحصَون. وإنما مَدارُ قولي، ومُنتهى هَمِّي، ورأسُ بلائي، في طبقةٍ ظُنَّ بها الخيرُ فخابَ الرَّجاء، وأُسندتْ إليها العقولُ فحلَّ بها الشَّقاء؛ أعني أهلَ العلْمِ وأربابَ الفكْر، الذين غدا أمرُهم في غاية العجَب والذهول، وحالُهم في مُنتهَى الانحطاطِ والسفول.

إنَّ الرزيةَ العظمى، والمصيبةَ التي لا تُبقي ولا تذر، تكمنُ في انحلالِ عقدِ هؤلاء السدنة الذين يُفترضُ فيهم أن يكونوا حراسَ الفضيلة. فلو تصفّحتَ أحوالَ كثيرٍ ممن يتصدّرون المجالسَ، ويُشارُ إليهم بالبنانِ في المحافل، لوجدتَ خَواءً مُقنَّعًا، وسقوطًا مروِّعًا. هؤلاء الذين جعلوا العلمَ بِضاعةً مُزجاة، والفكرَ مطيةً تُركبُ لنيلِ مآربَ الدناءة، قد انسلخوا من رداءِ المروءةِ ليلبسوا ثيابَ الزيفِ والادعاء.

تجدُ أحدَهم، وقد حشَى رأسَه بطرائفِ المسائلِ وغرائبِ النقول، يبتغي من وراءِ ذلك مصلحةً شخصيةً ضيقة، ويبيعُ مِيراثَ الأمةِ بخسًا في سوقِ النخاسةِ السياسيةِ أو المادية، مُقدّمًا نفعَه العاجلَ على ضميرِه الآجل.

ذلك أنَّ طغيانَ الفكرِ الماديِّ قد استبدَّ بعقولِ هؤلاء، حتى أضحى العالِمُ منهم يركضُ سعيًا لملءِ كرشِهِ، وتحصينِ جيبِهِ، وإرضاءِ فَرْجِه. فما رآه محقِّقًا له هذه الغاياتِ الدنيئة، خاضَ غِمارَه مُتدثّرًا بعباءةِ المفتي، أو لابسًا مِسْحَ المحقِّق التراثيّ، أو مُدّعيًا رداءَ المُصلِحِ الديني أو الاجتماعي أو السياسي، أو الدّاعية للخير والهداية، بل قد ينحدرُ به الحالُ ليمارسَ دجلَ تفسيرِ الأحلامِ أو الرقيةِ من السحر، طلبًا لدرهمٍ زائلٍ أو جاهٍ خامل.

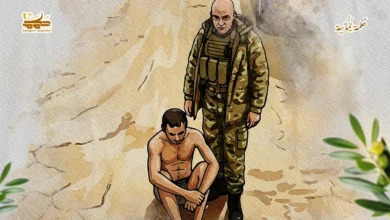

ومن أقبحِ صورِ هذا السقوط، ذلك الوهَنُ الذي أصابَ العزائم، فآثرَ القومُ السلامةَ على قولِ الحقّ، ولزموا الصمتَ المُطبقَ أمامَ جورِ الحكَّامِ وطُغيان الدوَل. ولَعمري إنَّ السكوتَ عن الباطلِ تمكينٌ للمجرمين من رقابِ العباد، وموالاةٌ للمظالمِ بلسانِ الصمت. فهؤلاء الذين يزعمون الحكمةَ في الانزواء، إنما يَحمون عروشَ أوهامِهم، ويخشون فواتَ حُظوتِهم عند السلاطين، فصاروا أبواقًا تسبّحُ بحمدِ القوّة، وتُسوِّغُ الفظائعَ بلسانٍ مَلِيءٍ بالتدليسِ والتلبيس.

وبموازاةِ هذا الخذلان، نجدُ داءَ الحزبيةِ الضيقةِ قد نخرَ في عظامِ النُّخبة، حتّى غدا الولاءُ للطائفةِ أو المذهبِ أو الجماعةِ مِعولًا يَهدمُ ميزانَ العدلِ والإنصاف؛ فإنَّ المتفكِّرَ في حالِ هؤلاء يرى عجبًا؛ إذ يُسخِّرون عُلومَهم لنقضِ الحقِّ إذا جاءَ من غيرِ جهتِهم، ويُزيِّنون الباطلَ إذا نطقَ به شيخُ طريقتِهم أو رئيسُ حزبِهم، فتراهم يَعمونَ عن الحقائقِ الجَلِيّةِ انتصارًا لرايةِ الحزبِ الضيّق.

وليتَ الأمرَ وقفَ عند حدودِ الداخِل، بل تمدّدَ حتّى غدا كثير مِن هؤلاء “الأعلام” مطايا يركبُها أعداءُ الإنسانيّةِ من الصَّهاينةِ وأعوانِهم. فمنهم مَن يفتحُ أبوابَ بلادِنا لسمومِهم بمسوّغاتٍ واهية، وقياسات بالية، من نحو تشبيههم التطبيع بالعهد والمهادنة، وتشبيههم التسليم بالسلام والموادعة.

ومِنهُم مَن يَغدو جسرًا تَعبرُ عليه أفكارُ الغرب الإرهابيةُ إلى عقولِ أبنائنا، تحت مسمّياتِ: التنويرِ، أو الانفتاحِ، أو محاربة التطرّف، أو حوار الأديان، أو حقوق الإنسان والمرأة والطفل والحيوان، وغيرها من مسمّيات نحن أحقُّ بها وأهلُها. إلا أنّ أولئك قد اختصّوا بها تبعًا لأسيادهم من الغرب، فمارسوا دورَ “أجراء الفكر”، يُمهِّدون الطريقَ لاستعمارِ العقول، وهم في ذلك أشدُّ خطرًا من العدوِّ الظاهر، لأنهم قومٌ من جلدتِنا ويتكلّمون بألسنتِنا.

أمّا المهزلةُ الكبرى التي نعيشُ فصولَها اليوم، فهي هذا الركضُ المحمومُ خلفَ الألقابِ الجوفاء، والجوائزِ المادية، والشهاداتِ الأكاديميةِ التي لا تُسمنُ ولا تُغني مِن جَهْل.

لقد صارَ العلمُ عند كثيرين من الناس غايةً في ذاتِهِ المادّيّة، لا وسيلةً للرُّقِيِّ الإنسانيّ؛ فترى الباحثَ يَصرفُ عمرَه في حشدِ المراجعِ وتسويدِ الصفحاتِ لِيُقالَ عنه “دكتور” أو “بروفيسور”، فإذا فتشْتَ في نتاجهِ لم تجدْ إلّا حشوًا مكرّرًا، وسرقةً مغلّفة، واجترارًا لما قاله الأوّلون دون فقهٍ أو تدبُّر.

ويكتملُ مشهدُ السَّفاهةِ بما نراه اليومَ في الساحةِ العلميةِ والأدبية، من ارتماءٍ في أحضانِ ما يُسمّى “الذكاء الاصطناعي”، وهو في حقيقتِهِ “غباءٌ اصطناعيٌّ”، حين يستسلمُ له القلمُ الإنسانيُّ بالكلّيّة. فقد تخلّى الكُتَّابُ والباحثون عن أمانةِ الفكرِ ومجاهدةِ القرائح، وأسلموا عِنانَ عقولِهم لبرامجَ صمَّاء، تظنُّ أنّها تَبني بيوتًا وهي تهدمُ قلاعَ الفصاحةِ والبيان. ولَعمري إنَّ هذا الاتكالَ الذميمَ يكشفُ عورةَ العجز، ويُعرّي ضحالةَ التكوين، فغدا المرءُ يكتبُ ما لا يَفهمه، ويُحقِّقُ ما لا يدرِكه، متناسيًا أنَّ التاريخَ لا يَرحَم، وأنَّ النقدَ البصيرَ سيكشفُ هذه العوراتِ عاجلًا أم آجلًا.

وعندما أُجيلُ بصري في هذا الركامِ الهائلِ من النماذجِ المنحطّة، أجدُني أقفُ حائرًا، عاجزًا عن حصرِ المَثالب، فالسَّفاهةُ قد ضربتْ أطنابَها في كلِّ وادٍ، والرويبضةُ قد نطقَ في كلِّ نادٍ. فإذا أردتُ كشفَ عورةِ شخصٍ، وجدتُ الألوفَ غيرَهُ قد كشفوا عوراتِهم بملءِ إرادتِهم. لذا، كانت هذه المقالةُ كشفًا لظُلمةِ هذا الزمانِ بأسْرِه، عسَى أن يرتدعَ غاوٍ، أو يهتديَ ضالٌّ، أو يثبتَ حائرٌ تلاطمتْ به أمواجُ الفتَن، أو ينشطَ كسولٌ رانَ الركامُ على طبعِه.

إنني أضعُ هذه السِيرَ المُجمَلة المنكوسةَ أمامَ الأعين، لا أقصدِ منها الفضيحةَ لذاتِ الفضيحة، لكنْ لغايةِ السترِ عن طريق تقويمِ ما اعْوَجَّ؛ لعلَّنا نفتحُ بابًا أوسعَ لظهورِ رجالٍ الحقّ، يُعيدون للأمّة هيبتَها، وللإنسانيّة قدسيتَها، وللأدب وقارَهُ، وللعِلْم مَنارَهُ، حتى تجدَ الأجيالُ المقبلةُ مَن يستحقُّ أن تُجمعَ تراجمُهم في كتابٍ يحملُ اسْم “سير أعلام النبلاء” مرَّةً أخرى، خاليًا مِن عفَنِ السَّفاهةِ وفسَاد السُّفهاء.