عندما نريد قياس تطوّر علم من العلوم ينبغي أن نحدّد معاييرنا التي نقيس بها قبل كل شيء، وقد مضى عهدٌ كان الاستشراق الغربي يتحدّث فيه عن عصور تسمّى “عصور الانحطاط”، وهي العصور المتأخرة وتحديدا المملوكي والعثماني، عصور الحواشي والتلقين والجمود. وأنّ العصر الذهبي للحضارة الإسلامية هو العصر العبّاسي الأول. وردّد هذه المقولة جيشٌ من الكتاب والمفكّرين العرب.

ثم جاء عصر استشراقي جديد نشأ في الجامعات الغربية في العقود الأخيرة، وهو يحمل مقولة ناقدة لتلك المقولة، مفادها أنّنا قد ظلمنا هذه العصور المتأخّرة، وهي ليست عصور انحطاط، بل فيها من التجديد والإبداع الكثير، وهذه الحواشي التي تسخرون منها ضمّت بين سطورها تجديدات وإبداعات. وردّد هذه المقولة أيضًا وما زال يردّدها جيشٌ متنامٍ من الكتاب والمفكرين العرب.

وما زلتُ أذكر بعض أساتذة الجامعة التي درستُ فيها كيف كانوا يبشّرون بهذا التوجّه الجديد، فدرسنا بعض المواد الأدبية من العصر المملوكي بحثًا عن عناصر فرادتها في الشكل والمضمون. وكنّا نلمح الانحطاط متمثّلا بالابتذال والركاكة، ولكنْ كان المعيار الذي يجبُّ كلَّ ذلك: ثمّة “تجديد” ها هنا!

والواقع أنّ المشكلة تكمن في “المعيار”، فنحن ما زلنا لا نمتلك معاييرنا الخاصّة التي تنبثق من مفاهيم إسلامنا وحضارتنا لنقيّم من خلالها انحطاط عصر أو رقيّه. لقد كان الاستشراق القديم معتزّا بالتراث الإغريقي الذي نسبته أوروبا لنفسها وأقامت حضارتها على رموزه، ومن ثمّ وجد أولئك المستشرقون العصر الذي نشأ فيه “بيت الحكمة” وعُرّبت فيه علوم الإغريق هو العصر الجدير بالاحترام والتبجيل، فأسبغوا أوصاف التمجيد والأبّهة على ذلك العصر. أما الاستشراق الجديد، فهو يقيس الأمر بمعايير مادية إلى حدّ بعيد، وهي تتمحور حول التجديد والإبداع ذي البُعد الأحادي المعزول عن القيمة والفائدة والجدوى، فكل “جديد” ينشأ في عصرٍ ما يضاف إلى رصيده الذي يرفعه عن درجات الانحطاط. وقد ذكرتُ تجربتي في كلية الآداب، وكنا آنذاك ندرس مساقًا في “البديعيات” كان من أمتع المساقات وأثراها وأكثرها أثرًا في عقلي، والبديعيات هي قصائد مدح نبوي تعليميّة الطابع على غرار بردة البوصيري، تضمّنت في كل بيت منها نوعًا من أنواع علم البديع الكثيرة التي تضخّمت في العصر المملوكي حتى زادت عن المائة، وقد كان التكلّف و”الابتذال” (وهو اسم لنوع بديعي بالمناسبة) سيّدا الموقف في تلك الفترة.

كان هؤلاء الأدباء يتنافسون في معيار “الكم”، أي: مَن يكتشف أو يخترع أكبر عدد من الأنواع البديعية؟ ومن يأتي بالجديد الذي يسوّغ له كتابة بديعيةٍ جديدة؟ وهنا ستجد التكلّف في تسمية ظواهر لغوية هامشية بأنواع بديعية جديدة، أو اشتقاق أكثر من نوعٍ بديعي فرعيّ لنوعٍ واحد كالجناس مثلا، فهو استقراء وفرز وتصنيف على طريقة المناطقة والمتكلّمين لا على طريقة البلغاء العرب. بل ستجد شخصيات ذات نزعة بلاغية أدبية معادية للنزعة الكلامية كابن حجّة الحموي (767-837 هـ) ينخرط في هذه الكتابة ويكتب بديعيّته التي شرحها في كتاب ضخم مهمّ هو خزانة الأدب وغاية الأرب، لولا أنّه مسح خوضه هذا بفضيلة نقده للأنواع التافهة عديمة القيمة التي لا تنتمي إلى البديع بسبب، وقال إنه يذكرها من أجل مجاراة السابقين له ولأنّه شرط كتابة البديعيات فحسب، لا لكونه مقتنعا بقيمتها البلاغية. وزاد على ذلك أنّه شرح بديعيّته على طريقة الأدباء التي تقتصد في التنظير والتصنيف وتُكثر من جلب الشواهد والنصوص المطوّلة لإثراء القارئ وتدريب ذائقته على النصوص البليغة، مع ما حفظه لنا من نصوص مملوكية لا نجدها إلّا في مدوّنته الأدبية الفريدة هذه.

وبالعودة إلى معايير الاستشراق الجديد، فبالمعيار المادي الكمّي تكون هذه البديعيات إضافة لم تكن قائمة قبل ذلك، وزيادة عدد الأنواع البديعية يشير إلى ارتفاع لا إلى انحطاط. ولكنّ الحقيقة أنّ أدباء ذلك العصر أنفسهم كانوا يدركون أنّ قصائدهم تلك لم تكن ترقى إلى قصائد سابقيهم من شعراء العصر الأموي والعباسي الأول – على سبيل المثال – في معيار البلاغة، ولا حتى إنشاءاتهم النثرية؛ فقد امتلأت بالتكلّف وغَلَب الاهتمام بالشكل على المضمون.

كان طرفة بن العبد، وهو من فحول الشعراء وصاحب المعلّقة، يقول:

وإنَّ أحسنَ بيتٍ أنتَ قائلُهُ

بَيْتٌ يُقالُ إذا أنْشَدتَهُ صَدَقا

واستمر هذا المعيار في الصدق الشعوري حتى بدأ يخفت في العصر العبّاسي ويزداد خفوتًا في العصر المملوكي، الذي باتت القصائد فيه – إلا ما رحم ربّك – صناعةً أسلوبيةً تركّز على الشكل وتزدحم بالمحسّنات البديعية المتكلّفة والمقصودة للإبهار وإظهار التمكّن. وكذلك كان الأمر في سائر العلوم، إذ كانت زيادة التصانيف والتقسيمات والأنواع والملاحظات الذهنية أمرا شائعا، تأثّرا بالنزعة الكلامية المتأثّرة بالفلسفة الإغريقية ومنطق أرسطو، فقد غزا هذا المنطق معظم العلوم الشرعية والعربية، وطغى ببُعده الذهني التجريدي ومفهومه القاصر عن العلم على هذه العلوم مع الأسف الشديد.

وبالنسبة للمستشرق الجديد فهو لا يعنيه كل هذا، أي لا يعنيه في قياس التقدّم والتأخّر والتطوّر والتراجع أي معيار قيمي أو أخلاقي أو عملي نفعي، وهو ليس في موضع التقييم انطلاقًا من مفاهيم الحضارة الإسلامية، بل معياره الأبرز وربّما الوحيد هو مقدار الجديد المضاف إلى جانب رصد التحوّلات، فهو يجيل بصره في تلك النصوص المتأخرة لاكتشاف ظاهرةٍ جديدةٍ أو منعطفٍ في المضامين والاهتمامات والمصادر، وسواء كانت هذه الظاهرة تكلّفا وصناعة أو غير ذلك فهو لا يهتم بكل ذلك، المهم عنده تسجيل ملاحظاته عن “الجديد” الذي جاء به ذلك العصر، ليكون بحثه هو أيضًا من “الجديد” الذي يرتقي به في السلّم الأكاديمي!

وقد تشابه هذا المعيار الأكاديمي في ذلك مع معايير أولئك المتأثّرين بالمنطق الأرسطي أصحاب “الترف الفكري” في تاريخنا الإسلامي، إذ كلا الطرفين يركّز على الجديد الكمّي الذهني معزولا عن القيمة الأخلاقية أو العملية لهذا الجديد، وعن مدى توافقه مع قيم الوحي. وهنا ندرك أثر تلك المقولة الخطيرة التي قدّمها ابن سينا نقلا عن الفلسفة الإغريقية وتلقّفها عنه الفلاسفة والمتكلّمون المتأخّرون، ومفادها أنّ الحقّ يُعرف لذاته أما الخير فمن أجل العمل به. فقد أصّلت هذه المقولة التي كثر تداولها في كتب الفلسفة والمنطق والكلام إلى عدم استحضار الجدوى العملية والقيمة النفعية عند تداول الكثير من العلوم، فطبيعة الموضوع محلّ البحث وأثره وفائدته في واقع الناس ليست أمورًا مهمّةً، بل المهم هو معرفة الحقّ في أي مسألة كانت، حتى لو كانت ألغازًا ومفارقات منطقية هي في الواقع ألعاب لغوية كما سنرى في بعض النماذج لاحقًا.

إنّ المحرّك الأساسي في السياق الأكاديمي الغربي المعاصر هو محرّك “الجديد”، فأنت تكتب مقالة تحتوي على كلام جديد، كاكتشاف ظاهرة جديدة أو دراسة شيء لم يُدرس، وكلّما كان “الجديد” أكثر صخبًا وشذوذًا عن المعتاد فإنّه يُحدث جلبةً أعلى، وهو حينئذٍ مرغوب الباحثين الذين يسعون إلى إحداث “الطنين البحثي” والترقّي في السلّم الأكاديمي. وسيسعى الباحث إلى نشر دراسته بطبيعة الحال في مجلّة ذات “معامل تأثير” (Impact factor) مرتفع قدر الإمكان، ومعامل التأثير هذا مرتبط بعدد الاقتباسات السنوية من هذه المجلة في المواد العلمية المنشورة في الآونة الأخيرة، فكلما زاد الاستشهاد بنصوص مقالاتها زاد معامل تأثيرها. أي إنّ أهمية المجلّة ترتبط بجانب كمّي حسابي بحت جوهره مجموع الاستشهادات في المنشورات الجديدة!

فأنت ترى أنّ السياق كلّه سياق كمّي مادّي محض، ويمثّل فيه الترقّي في السلّم الأكاديمي المحرّك الأبرز للباحثين، وهو محرّك مرتبط بمعايير كمية مادية كما رأينا. ليس ثمّة اعتبارات أخلاقية هنا أو فوائد عملية أو ما شابه من الأهداف المتأصّلة في مفهومنا الإسلامي عن تداول العلم. ومع ذلك، ويا للعجب، وجدنا تحالفًا غير معلن ينعقد في السنوات الأخيرة بين توجّه تراثي قديم يتمسّك بالتقليد المتأخّر للعلوم الشرعية وتعلّمها وبين هذا التوجّه الاستشراقي الجديد المنعجن بالمعايير الغربية المادية لمفهوم العلم، الذي نشأ في الجامعات الغربية في العقود الأخيرة كما ذكرنا وبرز في السنوات الأخيرة في عالمنا العربي. وهو توجّه يعنى بالمراحل التاريخية المتأخّرة ويردّ لها الاعتبار كالعصر المملوكي والعثماني، باعتبار أنّ العصر العباسي الأول لم يكن وحده عصرا ذهبيّا للحضارة والعلوم الإسلامية، بل استمرّ تطوّر العلوم والتجديد فيها حتى عصور متأخّرة، ومعيار التجديد هو كما ذكرنا آنفًا، وأنت تدرك الآن مدى اختلافه عن معاييرنا الإسلامية، ولكنّ هذا التوجّه الأكاديمي برمّته “صادف قلبًا فارغًا فتمكّنًا”!

وصحيحٌ أنّ التجديد في العلوم التطبيقية والتقنية استمرّ بعد العصر العبّاسي، وقد خرجت دراسات قيّمة في بيان ذلك كما في علوم الطبّ والفلك والرياضيات والهندسة وغيرها، ولكنّ هذا النوع من الدراسات حين تم تطبيقه على العلوم الشرعية والعقلية واللغوية أغفلَ الجوانب القيمية والأخلاقية المرتبطة بها، فحاكمَها بمعيار ماديّ كما فعل مع تلك العلوم الماديّة.

وزاد الطين بلّة أنّ النقد الموجّه إلى التقليد المتأخّر في دراسة العلوم نُسب إلى المدرسة الإصلاحية بقيادة محمد عبده مفتي مصر السابق، وهي مدرسة فيها الكثير من الإشكاليات، فضلا عما نُسب إليها من طوام وضلالات وتأثّرٍ بالغرب وقيمه، فكانت هذه إحدى حجج المتعصّبين للتقليد المتأخّر، المانعين أيّ مساس به، في خطابهم ومنافحاتهم عنه. فالذين كانوا يعيّرون الإصلاحيين بتأثّرهم بالمفاهيم الاستشراقية الاستعمارية الغربية، باتوا اليوم حلفاء لمفهوم استشراقي جديد أشدّ خطورة وأكثر خفاءً كما سنرى في هذا المقال.

وهؤلاء المتمسّكون بالتراث المتأخّر، المتحسّسون من نقده، لا يدركون أيضًا أنّهم يحملون إلى جانب لوثة المنطق الأرسطي القديمة لوثة أخرى، وهي الزعم بأنّ مسيرة العلوم الإسلامية كانت مسيرة تحسينيّةً على الدوام، فالمتأخر عندهم “أحكَم” في العموم من المتقدّم. وارتباط التطوّر والأفضلية بالأحدث زمنيّا هو لوثة معاصرة مركوزة في صُلب الحضارة الغربية المعاصرة، فقد نقلوا ما يشاهدونه من تقدّم وتطوّر في باب الصناعات والتقنيات والعلوم المادية والتطبيقية إلى باب الأفكار والقيم والأخلاق والآداب والتشريعات، إذ جعلوها هي الأخرى تتطوّر وتزدهر مع مرور الزمن، فالحديث عندهم أحسن من القديم. وهي نزعةٌ بدأ بعض الغربيين من المستشرقين الجدد ينقلبون عليها ويشدّدون النقد لها في سياق المقارنة بين الحداثة والتراث، ولكنّ أصحابنا من المعظّمين للتراث المتأخّر اضطرّوا – دون وعي كما يبدو – إلى اعتناق هذا المبدأ الفاسد في محاكمة القيم والعلوم لبيان محاسن علوم المتأخّرين التي يتعصّبون لها ويرفضون تجاوزها نحو الإصلاح الذي ينهل من القديم والحديث. وسنقدّم في آخر هذا المقال بيانا مجملًا لمعايير مستنبطة من الكتاب والسنّة حول العلوم الشرعية وما بني عليها وتداولها وتعلّقها بالزمن، وأزعم أنّها المعايير الأبرز التي أغفلها هؤلاء وكان إغفالها سببا في ضلالهم هذا وتحالفهم مع توجّهات استشراقية تتصادم مع مفهومنا الإسلامي عن العلم وتداوله.

كتاب تطوّر المنطق العربي لخالد الرُّوَيْهِب نموذجًا

إذا كانت معايير هذا الاستشراق الجديد كمّية وأحادية و”تالفة” على حدّ تعبيرنا، فإنّنا نحتاج لتوضيح الفكرة وتجليتها إلى نموذج يعبّر خير تعبير عن هذا التيّار الجديد. وفي مجال اهتمامي لم أجد أفضل من كتاب تطوّر المنطق العربي: 1200-1800م للدكتور خالد الرُّوَيْهِب، أستاذ تاريخ الفكر العربي والإسلامي في جامعة هارفارد، لضرب أمثلة عملية توضّح الفكرة. وقد ذكر الرُّوَيْهِب أنّه سعى في كتابه إلى تصحيح أخطاء المستشرق الأمريكي نقولا ريشر (Nicholas Rescher) في كتابه الذي يحمل العنوان نفسه تطوّر المنطق العربي، وهو يعتني بالحقبة الزمنية التي زعم ريشر أنّها خلتْ من التجديد والإضافة والتطوّر في المنطق العربي، فقد أوقف ريشر تطوّر المنطق العربي عند القرن الثالث عشر. ولندع الدكتور الرُّوَيْهِب يعبّر عن ذلك وعن غاية دراسته، إذ يقول: “كان لرأي ريشر المُهْمِل لفترة ما بعد القرن الثالث عشر أثرٌ بالغ بين المتخصّصين الغربيين حتى التسعينيات… ولكن منذ ذلك الحين زاد اعتبار ذلك الرأي غير شافٍ”[1]. ثم يقول في كلام مهم عن صنيع الباحثَين توني ستريت وروب ويسنوفسكي:

“فقد خالف ستريت القول بأنّ انحدار التراث العربي المتأخر يمكن أن يُستنبط ببساطة من شيوع الشروح والحواشي دون تحمُّل عناء النَّظر في تلك المصنّفات المتأخّرة. وفي الفترة نفسها، دفع روب ويسنوفسكي Rob Wisnovsky دفعًا قويّا تجاه إعادة تقييم أشمل للتراث الإسلامي المتأخّر في الفلسفة وعلم الكلام، وكذلك دعا إلى تقييم أوفى تحقيقًا لأشكال الشروح والحواشي التصنيفية… فانطلق عدد من تلامذة ومريدي وزملاء ستريت وويسنوفسكي إلى إصدار دراسات أو مقالات أو طبعات أو ترجمات متعلّقة بتاريخ التراث العربي المنطقي المتأخّر (انظر أعمال أسد ق. أحمد، وخالد الرويهب، وريكاردو ستروبينو، ووالتر ينغ المورَدة في مسرد المراجع)”.[2]

ونحن نتفق مع الدكتور الرُّوَيْهِب والمدرسة الاستشراقية الجديدة التي ينتمي إليها في أنّ التحوّل إلى الشروح والحواشي لا يشكّل وحدَه معيارًا لإثبات انحطاط علم من العلوم أو عدم تطوّره وازدهاره، وفي أننا نحتاج إلى النظر في مضمون هذه الشروح والحواشي قبل الحكم عليها: هل هو تطوّر وازدهار أم خلاف ذلك؟ ولكنّنا نختلف معه في “معايير” هذا التطوّر كما بيّنّا سابقًا، ففي الوقت الذي يجعلها هو معايير “كمية” أو “شكلية”، نجد أنّ المعايير التي نقيس بها التطوّر والازدهار ينبغي أن تكون أشمل وأعمق، وأكثر اتّساقًا مع مفهومنا نحن المسلمين عن العلم وتداوله. ولأجل ذلك سننظر في نماذج من مضامين هذا “التطوّر” للمنطق الأرسطي بصيغته العربية لنرى: هل كانت تطوّرا حقّا أم استمرارا في الانحطاط الفكري؟

الرجعية الصفوية: العودة إلى حكمة الفلاسفة القدماء

إنّنا لو بحثنا في كتابات هؤلاء المتأخّرين المنطقية عن “علم” نافع أو عن محاولة لتجاوز أزمة تحوّل المنطق إلى صوري تجريدي بإدخال عناصر مادية وبربطه قدر الإمكان بقضايا الواقع وبالمغالطات الواقعية اليومية فإنّنا سنجد أنفسنا نبحث عن سراب! ففي التراث المنطقي الإيراني مثلًا، الذي يُكثر الباحث خالد الرُّوَيْهِب من الإشادة به، نجد نزعة من العودة إلى الكتابات المنطقية المتقدّمة قبل ابن سينا، في محاولة لمناوأة الجهود المنطقية السنّية في مرحلة ما بعد ابن سينا، كجهود الفخر الرازي والخونَجي والشريف الجرجاني وغيرهم، وهي محاولة يبدو أنّها كانت مدفوعة بدوافع مذهبية، فماذا كان؟ نترك الحديث للدكتور خالد الرُّوَيْهِب إذ يقول:

“شهد القرن السابع عشر زيادة في قوة الدعوة – المذكورة سابقًا فيما يتعلّق بابن تركة وغياث الدين الدشتكي – إلى استعادة منطق “المناطقة الأقدمين”. وكان ذلك جزءًا من حركة فكرية أكبر في إيران الصفوية سعت إلى العودة إلى حكمة الفلاسفة القدماء المتمثّلة في كتب مثل أثولوجيا أرسطو (المنسوب إليه خطأ) أو “فصوص الحكمة” المنسوب خطأ للفارابي”.[3]

فتأمّل هذه العودة التي تُذكَر في سياق إظهار التحوّلات الجديرة بالدراسة والاهتمام، والتي تُدرج ضمن “تطوّر” المنطق العربي. إنّ هؤلاء لم ينظروا في هذا المنطق المتأخر فيدفعهم ما فيه من تجريد وتعقيد وانقطاع عن الواقع وأخطاء منهجية وعدم فائدة أو جدوى في إصلاح العقل للعودة إلى حكمة القرآن والنهل من منهج التفكير الذي يرسمه، كلا، بل عادوا إلى “حكمة الفلاسفة القدماء” والتي تمثّلت بشكل أساسي في كتب نُسبت خطأ إلى من يعتقدون أنّها له! فتأمّل هذا المستوى من الانحطاط الفكري المزدوَج الذي جعلهم يخرجون من ظلمة إلى ظلمات ومن إصْر إلى آصار!

بل من طريف ما ذكره الرُّوَيْهِب بخصوص هذه النزعة في العالم الصفوي أنّ عددًا من العلماء الصفويين والقاجاريين قد اتّخذوا لأنفسهم “صورة الفلاسفة الأقدمين الذين قدّموا أنفسهم كأصحاب البرهان القاطع في مواجهة ما زعموا أنّه جدل المتكلّمين الفارغ”[4]. ونحن نعلم من دراستنا لتطوّر علم الكلام الإسلامي أنّ هؤلاء المتأخّرين الذين يوجّه لهم العلماء الصفويون النقدَ، كالرازي ومن جاء بعده، بل ومنذ أبي حامد الغزالي، كانوا في الواقع يتبنّون هذه المقولة تجاه ما يمكن تسميته “الكلام القديم” الذي كان مبنيّا على الجدَل غير المنضبط بالبرهان المنطقي، فكأنّ العجلة تدور وتعود الأمور من حيث بدأت عند هؤلاء!

نقاشات الدواني والدشتكي: هل كانت عميقة حقّا؟

ومن النماذج البارزة التي قدّمها الرُّوَيْهِب في كتابه في سياق تسليط الضوء على جوانب تطوّر المنطق العربي وازدهاره، ما أورده عن جلال الدين الدواني (830-908 هـ)، الذي وصفه بأنّه “كان أبلغ مناطقة الشرق الإسلامي أثرًا وأكثرهم أصالةً في القرن الخامس عشر”، وأنّ حواشيه “تحتوي على كثير من النقاشات العميقة مع منافسه صدر الدين الدشتكي (828-903 هـ) في بعض مسائل المنطق”[5]، ثم يذكر لنا مثالًا من تلك النقاشات “العميقة” يتعلّق بقياس النسبة. يقول الرُّوَيْهِب:

“فقد اعترض الدواني على الدشتكي بأنّ الحدّ الأوسط يمكن أن يتكرَّر في المقدمة الثانية بالزيادة والنقصان بدون أن يُخلّ بإنتاج القياس. واحتجّ بصحّة القياس التالي:

“العالم مؤلَّف

لكلّ مؤلَّف مؤلِّف

للعالم مؤلِّف

فالحدّ الأوسط في هذا المثال هو “مؤلَّف” ويتكرر في المقدّمة الثانية بزيادة حرف “اللام”. وضرب المثال التالي لتكرُّر الحدّ الأوسط بالنقصان:

زيد أخو عمرو

عمرو رئيس البلد

زيد أخو رئيس البلد

فهنا “أخو عمرو” محمول المقدّمة الصغرى، و”عمرو” فقط موضوع الكبرى”.[6]

فانظر إلى هذا “العمق” في التناول! الذي جعل علماء كبار يخترعون الإشكاليات “الشكلية”، التي تدور في معظمها حول الألاعيب اللغوية، ليُقال – وقد قيل – إنّهم جَدّدوا وقدّموا نقاشات فريدة لم يأتِ بها غيرهم. بل انظر إلى دلالة اختيار الرُّوَيْهِب لهذا المثال ليكون مثالا على “النقاشات العميقة” مع الدشتكي!

إنّنا لو قسنا هذا النقاش بناء على تعريف المناطقة لعلم المنطق وغايته ندرك أنّه قد ابتعد عنه كثيرا، فهو لا يحقق شيئا منه. يقول الفخر الرازي (نحو 605 هـ) في كتابه منطق الملخّص إنّ المقصد الأسنى من هذا العلم، أي المنطق، هو “معرفة القوانين التي بها يمكن اقتناص المجهولات من التصوّرات والتصديقات”[7]. ويقول نجم الدين القزويني الكاتبي (675 هـ) في الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية في سياق كلامه عن ماهية المنطق وبيان الحاجة إليه: “فمسّت الحاجة إلى قانون يفيد معرفة طرق اكتساب النظريات من الضروريات، والإحاطة بالصحيح والفاسد من الفكر الواقع فيها، وهو المنطق. ورسموه بأنّه: آلة قانونية تعصمُ مراعاتُها الذهنَ عن الخطأ في الفكر”[8]. ويقول سراج الدين الأُرمَوي (682 هـ) في كتابه مطالع الأنوار: “فاحتيجَ إلى قانون يُفيد معرفة طرق الانتقال من المعلومات إلى المجهولات وشرائطها بحيث لا يَعرض الغلَطُ في الفكر إلّا نادرًا، وذلك هو المنطق”[9] . ويقول عبد الرحمن الأخضري (953 هـ) في نَظْم السلّم المُنورق:

“وبعدُ فالمنطقُ للجنان

نسبتُه كالنحو للسان

فيعصِمُ الأفكار عن غيّ الخطا

وعن دقيق الفهمِ يكشفُ الغطا”[10]

ويقول أحمد الدمنهوري (1192 هـ) في شرحه للبيتين:

“والمنطق مصدر ميمي يُطلق بالاشتراك على النُّطق بمعنى اللفظ، وعلى الإدراك. والمراد به هنا الفنُّ المؤلَّف فيه هذا الكتاب. سُمّي بهذا الاسم لأنّه يقوّي الإدراك ويعصمه عن الخطأ في فكره. فمن راعى قواعدَ هذا الفنّ لا يتطرّقُ إليه الخطأ في الفكر، كما أنّ من راعى قواعد النحو لا يتطرّق إليه الخطأ في المقال. وإلى هذا المعنى أشار بقوله: فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار أي يحفظها عن غيّ الخطأ”.[11]

فإذا قرأنا نقاشات الدواني “العميقة” هذه في إطار تعريف علم المنطق وبيان مقصده والحاجة إليه، ندرك أنّها حادتْ عنها تماما، فما هو المجهول التصديقي الذي ساهم الدواني في تذليل اقتناصه من خلال تشقيقاته اللغوية هذه؟! وأي عصمة عن غيّ الخطأ نكتسبها حين نعرف أنه يمكننا، ببعض الألاعيب اللغوية، أن نكرر الحدّ الأوسط في المقدّمة الثانية بالزيادة والنقصان؟! بل يصحّ أن نقول إنّ هذه النقاشات والمصنّفات التي كتبها الدواني على هذه الشاكلة قد ناقضت غاية علم المنطق كما رسمها المناطقة المسلمون، وغدت عقبة دون تحقيقها؛ لأنّها تزيد من انشغال الفكر بمسائل شكلية تحتاج إلى تفكير دقيق، مما يجعل المنطق نحلة نخبةٍ من المقتدرين على هذا النوع من المعاظلات الذهنية الصعبة، التي هي أشبه بحلّ الألغاز العويصة.

لم تكن نقاشات الدواني “العميقة” من وجهة نظر الرُّوَيْهِب أكثر من تَرَف فكري، فهو جهد فكري مُكلِف في الوقت والجهد دون أن يحقّق ثمرة تنفع الإنسان في دنياه أو آخرته. ولهذا وجدنا علماء الإسلام الذين وجّهوا نقدًا للمنطق حريصين جدّا على تناول العلم بهذا الملحَظ القرآني الذي يوجّه نحو تحمّل مسؤولية الفكر والوقت وتقصّد الفائدة والمنفعة في الدنيا والآخرة. فهذا الإمام أبو إسحاق الشاطبي (790 هـ) يقول في كتاب الموافقات بعد ذكره لعدد من التعريفات المنطقية لأشياء مثل المَلَك والإنسان والكوكب والمكان: “وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تعرفها العرب، ولا يوصَل إليها إلا بعد قطع أزمنة في طلب تلك المعاني”[12]. وهذا ابن خلدون (808 هـ) يقول في المقدّمة في سياق نقده للاختصارات الموضوعة في العلوم التي شاعت عند المتأخّرين، والتي اتّصفتْ بأحد خصائص الأسلوب المنطقي، وهو حشو الكثير من المعاني في ألفاظ قليلة مع الإخلال بالبلاغة والتعسير على الفهم:

“وذلك لأنّ فيه تخليطًا على المبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه، وهو لم يستعدّ لقبولها بعد. وهو من سوء التعليم كما سيأتي. ثم فيه مع ذلك شُغل كبيرٌ على المتعلّم بتتبّع ألفاظ الاختصار العويصة للفَهم، لِتزاحُم المعاني عليها واستخراج المسائل من بينها؛ لأنّ ألفاظ المختصرات نجدها لذلك صعبة عويصة، فينقطع في فهمها حَظٌّ صالح من الوقت”.[13]

فتأمّل كيف اتفق هذان العلَمان الحاذقان في سياق تناولهما لقضية تتعلق بالعلم وتداوله إلى مسؤولية الوقت والجهد، وهذه المركزية للوقت وأهمية استغلاله استغلالا جيّدا، وعدم إضاعة الأعمار فيما لا فائدة فيه؛ هي مفهوم أساسيّ في كتاب الله نجده في سورة العصر على سبيل المثال، ونجد الشاطبيّ وابن خلدون ينطلقان منه لنقد أنواع من العلوم العويصة، التي تفني أوقات الطلبة في حلّ عويص الألفاظ (أو المفارقات والألغاز كما في حالة المناطقة المتأخّرين) ممّا لا يفيد فائدة عملية.

والخلاصة أنّ نقاشات الدواني “العميقة” هذه هي بمعاييرنا الإسلامية بل بمعايير تعريفات المنطق والغاية منه: “انحدار” و”انحطاط” في مسيرة هذا العلم، وهي أبعد شيء عن وصفها بالأصالة والتطوّر كما فعل الرُّوَيْهِب، فمن حيث أراد لهذا المثال أن يكون نموذجًا لإنصاف المناطقة المتأخّرين وردّ الاعتبار لهم من جهة كونهم ساهموا في ازدهار المنطق وكانت لهم تجديدات وأصالة في البحث، كان واقع هذه “التجديدات”، حين عرضناها على معاييرنا الشرعية بل على معايير أهل المنطق أنفسهم، أنّها “انحدار” أو “انحطاط” في مسيرة علم المنطق، بل في مسيرة العلوم العقلية بجملتها. وقد اتّسمتْ هذه المؤلّفات المنطقية المتأخّرة – كما سنرى – بسمة اختراع الإشكاليات “الشكلية” والمفارقات والألغاز وإيجاد الحلول لها.

وقد وجدنا الدواني نفسه يقول صراحةً في شرحه على تهذيب المنطق للتفتازاني، كما ينقل عنه الرُّوَيْهِب: “لم ألتفتْ إلى ما اشتُهر فالحقّ أحقّ بالاتباع، ولم أجمد على ما ذُكر فلِمَسلَك النَّظَر اتّساع، بل مَحَّضت النصحَ النصيح، ومخَّضتُ عن زبد الحقّ الصريح. وأتيتُ بتحقيقات خلا عنها الزُّبُرُ المتداولة، وأشرتُ إلى تدقيقات لم يحوِها الصُّحُف المتطاولة المتناولة”[14]. فانظر كيف كان الإتيان بالجديد بمنزلة غاية منشودة عند الدواني، فالمهم أن يأتي بما خلا عنه الزُّبُر المتداولة، حتى لو كانت “تدقيقات” هي أجدر بأن تسمّى “تشقيقات” و”تحذلقات” و”تكلّفات”! إنّ هذا النَّفَس التأليفي الذي ابتعد عن معايير الوحي في تداول العلم النافع هو الذي شاع – مع الأسف – بين المتأخّرين إلا من رحم ربّك من علماء مجدّدين، لم يوقعهم تأخُّر عصرهم في فتنة التكلّف والتعقيد ليقال “محقق” و”مدقق” وإنْ لم ينفع ذلك العلمُ شيئا في الدنيا أو في الآخرة!

مع ابن خلدون والنعساني: نقد المناهج والمضامين

وقبل الانتقال إلى نماذج أخرى من كتاب الرُّوَيْهِب نودّ أن ننقل كلامًا مهمّا لابن خلدون، يشير فيه إلى هذا التحوُّل من دراسة المنطق باعتباره “آلة” مفيدة لسائر العلوم إلى دراسته باعتباره فنًّا قائمًا برأسه، يقول رحمه الله عن المتأخّرين من المناطقة إنّهم: “تكلّموا فيما وضعوه من ذلك كلامًا مستبحرًا، ونظروا فيه من حيث إنّه فنٌّ برأسه، لا من حيث إنّه آلة للعلوم. فطال الكلام فيه واتّسع. وأوّل من فعل ذلك الإمام فخر الدين ابن الخطيب، ومِن بعده أفضل الدين الخونجي”[15]. وهذا كلام مهمّ يفيدنا بأنّ هذا التحوّل في تناول المنطق من حيث كونه فنًّا لا من حيث كونه آلةً، إلى جانب التبحّر في مسائله والتطويل وتوسيع المباحث؛ هو تحوّل سلبي في نظر ابن خلدون، وليس شيئا يُشاد به أو يوصف بالأصالة والعمق. وهو أمر يزداد وضوحًا عند قراءة سياق كلامه بأكمله، ونقده تحوّل المنطق إلى منطق صوري تجريدي بعد حذف المناطقة المسلمين المتأخّرين النَّظَرَ بحسب المادّة من علم المنطق، وهو الموجود في كتب “البرهان” و”الجدل” و”الخطابة” و”الشعر” و”السفسطة”، التي هي في نظر ابن خلدون “ثمرة المنطق وفائدته”[16].

وابن خلدون، صاحب المنهج الاستقرائي المهتم بتفاصيل الوقائع والعلوم، لم يعجبه هذا الصنيع من المناطقة المسلمين، فقد فرّطوا بـ “المهمّ المعتَمد في الفنّ”[17]، ونراه يقول لاحقًا: “وهُجرتْ كتب المتقدّمين وطُرقهم كأنْ لم تكن، وهي ممتلئة من ثمرة المنطق وفائدته كما قلناه”[18]. ويقصد بها الكتب التي اعتمدت ترتيب كتب أرسطو ومضامينها وشرحتْها، فهي بالنسبة إلى ابن خلدون غنية بالمواد التي تجعل الذهن يتمرّس بتفاصيل الواقع التي سيواجهها بمبادئ المنطق، فالاقتصار على الصُّوَر الكلّية والجانب التجريدي لا يكفي في تحصيل الغاية من المنطق. وإنْ كنّا لا نتّفق مع ابن خلدون بخصوص الإشادة بهذه الكتب المنطقية المتقدّمة، ففيها إلى جانب ما يسمّيه “ثمرة المنطق” مفاسد كثيرة ليس هذا مجال تفصيلها.

والأمر الآخر المستفاد من كلام ابن خلدون، أنّ نقد إنتاج المناطقة المتأخّرين واعتباره انحدارًا في مسيرة العلم ليس أمرًا صادرًا عن المستشرقين فحسب، بل قد صدر قبلهم بقرون عن علماء هذا التراث أنفسهم كابن خلدون وغيره. وابن خلدون ينسب ذلك إلى إنتاج الفخر الرازي وأئمة المنطق في عصره كالخونجي، فإذا قسنا إنتاج الدواني ومناطقة عصره المتأخّرين بمعايير ابن خلدون وجدناها أشدّ انحدارًا!

وفي السياق نفسه، وجدنا العلامة محمد بدر الدين النعساني الحلبي (1298-1361 هـ) يقول رغم نقده للمنطق في أحد فصول كتابه النّفيس التعليم والإرشاد:

“وإنْ كان لا بدّ لطلبة العلوم الشرعية من تعلّم هذا الفنّ والاشتغال به كما هو الظنّ بهم، فخيرٌ من حاشية الباجوري على السُّلَّم، وحاشيتي العطّار والحفني على شرح إيساغوجي، وحاشية العطّار وابن سعيد على الخبيصي التي يقرأها أهل مصر وأهل الغرب، ومن حواشي إيساغوجي التي يتعاطاها الأتراك والتي لا يكاد يحصرها العدّ، ومن حواشي القطب لوامع الهدى ونور الهدى وحواشي سلّم العلوم التي يتعاطاها طلاب العلوم الهنديّون؛ محكّ النّظر للغزالي أو ما هو في حجمه وسهولة تراكيبه وقرب معانيه من كتب متقدّمي المناطقة، ثم البصائر النصيرية التي سعى بنشرها منذ سنوات مفتي مصر السابق المرحوم الشيخ محمد عبده، ثم منطق الشفاء للشيخ الرئيس، فإنّ هذه الكتب على كونها لا تساوي في الحجم حاشية من حواشي تلك الكتب فالعلم موجود فيها برمّته، وهي خالية عن الحشو وسقط الكلام من اعتراض وجواب، والذي يريد أن يحصل على قواعد هذا الفنّ يمكنه أن يأخذها من هذه الكتب إنْ وفّق الله له المعلّم الناصح في زمنٍ يسير، فأمّا من يريد الشغب والنزاع من غير طائل ولا جدوى فلن يجد في هذه الكتب أمنيّته”.[19]

فرغم تخصيص العلامة النعساني فصلا لنقد المنطق كما ذكرنا، بيّن فيه فساده وعدم الحاجة إليه وضرورة إلغاء دراسته لطلبة العلم الشرعي، فإنّه يبيّن أنّه إذا كنتم مع ذلك مصرّين على دراسة هذا العلم فإنّ كتب المتأخّرين منحطّة في عدة جوانب عن كتب المتقدّمين. وهنا لا بدّ من وقفة مع ما نقلناه في بداية حديثنا عن كتاب تطوّر المنطق العربي للرُّوَيْهِب، فقد كان نقد هذه المدرسة الاستشراقية الحديثة منصبّا على تفنيد المقولة التي ترى “بأنّ انحدار التراث العربي المتأخر يمكن أن يُستنبط ببساطة من شيوع الشروح والحواشي دون تحمُّل عناء النَّظر في تلك المصنّفات المتأخّرة”. وهذا في الواقع تسطيح لهذا النقد، لأنّنا نرى هنا – كما رأينا عند ابن خلدون – أنّ نقد هذه الشروح والحواشي المتأخّرة ليس نابعًا من مجرّد كونها شروحًا وحواشي، بل بعد النظر في مضمونها وخصائصها.

والنعساني يشير في الكلام الذي نقلناه عنه إلى عدّة جوانب مهمة، يمكن اعتبارها “معايير” حدّد من خلالها أفضلية كتب المتقدّمين المنطقية و”انحدار” هذه الشروح والحواشي، وهي معايير تستند إلى مضمون هذه الشروح والحواشي المتأخّرة. منها معيار سهولة التراكيب وقرب المعاني، فتيسير العلم غاية مقصودة في دين الله كما سيأتي في آخر هذا المقال، ولأجل ذلك فضّل دراسة كتاب محكّ النظر للإمام الغزالي، وأبو حامد رحمه الله معروف بسلاسة عبارته وسهولتها وبراعته في تقريب المعاني، أما هؤلاء المتأخّرون فقد كانت عباراتهم أعوص وتراكيبهم أعقد، مما يخلّ بهذا المعيار المهم في التعليم. ومنها آفات “الحشو”، و”سقط الكلام من اعتراض وجواب”، و”الشغب والنزاع من غير طائل”، فهذه الآفات هي سمات “مضمونية” اتّسمت بها تلك الشروح والحواشي المتأخّرة كما رأينا في مثال الدواني وكما سنرى في أمثلة أخرى. والنعساني يعتبر هذه الاعتراضات والأجوبة التي شاعت صارفة عن تحصيل فائدة العلم، وكذلك هذه النزاعات كالتي بين الدواني والدشتكي هي في الواقع “شغب” بلا جدوى أو فائدة عملية ممّا أنيط بالمنطق باعتباره “آلة للفكر”، فلأجل ذلك كلّه اعتبر هذه الشروح والحواشي “انحدارًا” في مسيرة هذا العلم، وليس لمجرّد كونها شروحًا وحواشي!

ألعاب السُّهْرَوَرْدي اللغوية

ونعود إلى كتاب الرُّوَيْهِب، لنورد نماذج أخرى ممّا وضعه في سياق تطوّر المنطق العربي وازدهاره. وسوف نشير إلى مواطن الانحدار والانحطاط فيها، وندعو القارئ المنصف إلى قراءتها على ضوء ما ذكرناه عند معالجتنا لنموذج الدواني وبيان مكامن الانحدار فيه، وعلى ضوء كلام ابن خلدون والنعساني الذي أوردناه.

فمن ذلك ما ذكره حول أحد آراء السُّهْرَوَرْدي المقتول (587 هـ) عند تناوله لصدر الدين الشيرازي المعروف باسم ملّا صدرا (979-1045 هـ)، فقد تحدّث عن تأثّر ملّا صدرا بالسُّهْرَوَرْدي المقتول “خاصّة في زعمه أنّ كل القضايا يمكن رجوعها إلى القضية الموجبة الكلية الحملية الضرورية، فعلى سبيل المثال: “[ج] ليس [ب]” يمكن تحويلها إلى “[ج] هو لا-[ب]”؛ وتحويل “[ج] يمكن أن تكون [ب]” إلى “[ج] هي بالضرورة [ب] ممكنة”؛ و”[ج] [ب] أو “[ج] [أ]” إلى “[ج] إمّا [ب] أو [أ]””.[20]

فتأمّل كيف أنّ هذا الجهد كلّه هو في الواقع تلاعبات لغوية من شخص “ذكي” بارع في المنطق كالسُّهْرَوَرْدي، ولكنّ ذكاءه هذا لم يسعفه ليبيّن له أنّ هذا التكلّف والتلاعب لم ينتج علمًا نافعًا، وأنّه بذل أوقاتا وجهودًا دون أي طائل ينفع به نفسه أو ينفع الأمّة! إنّ الشيء اللامع الوحيد الذي يدفع إلى مثل هذه التحذلقات والألاعيب هو عبارة “أنّ كل القضايا يمكن رجوعها إلى القضية الموجبة الكلّية الحملية الضرورية”، فتحقيق ذلك وإنْ بهذه الأساليب السخيفة هو بالنسبة للسُّهْرَوَرْدي وأمثاله “إنجاز” و”تجديد” يستحقّ الإشادة في الوسط العلمي الذي ينتمون إليه. أمّا مساهمة هذا “الإنجاز” في تعقيد علم المنطق، وأمّا إضاعته للأوقات وإهداره للأعمار في شيء عديم الجدوى، وأمّا تسبّبه في إنشاء عبارات ركيكة خلاف الأولى من الكلام الميسّر الذي يبلغ العقول.. أمّا هذه الاعتبارات كلّها فلا وزن لها في حسّه!

افتراضات الخوانساري والقطيعة مع الواقع

وثمّة نماذج أخرى في الكتاب تتعلّق بافتراض مشكلات صورية ومحاولة حلّها ونقد الآخرين من السابقين لبيان حذق العالم المؤلِّف لهذه الرسالة في هذا العلم. فهو لا يؤلّف من أجل إفادة الأمة بعلم نافع، ولكنّه يفترض مشكلة نظريّةً أو يعالج مشكلة منطقية افترضها المناطقة السابقون ويقدّم حلوله التي تثبت جدارته وحذقه. ومن ذلك حلّ آقا حسين الخوانساري (1016-1098 هـ) لـ “شبهة الاستلزام” التي يقول الرُّوَيْهِب إنّه قد “كثُر البحث فيها عند المناطقة الصفويين في القرن السابع عشر ومَن تأثّر بهم من المناطقة الهنود المسلمين”[21]، ويلخّص هذه المشكلة على النحو التالي:

“يبدو صحيحًا أن يُقال: لو كان وجود شيء لا يستلزم رفع عدمه [الواقعي]، فهو موجود دائمًا. كأن تفترض [ج] ممكن الوجود. يبدو صحيحًا أن يقال: “لو أنّ [ج] موجود، فوجود [ج] يستلزم رفع عدم [ج] الواقعي”. والمشكلة أنّ هذا القياس الشرطي يبدو منه لزوم التالي بعكس النقيض:

لو كان وجود [ج] لا يستلزم رفع عدم [ج] الواقعي، فحينئذٍ [ج] غير موجود

وعلى هذا المنوال يبدو القياسان الشرطيّان التاليان صحيحَيْن، على الرغم مما يظهر من تناقضهما:

(1) لو كان وجود [ج] لا يستلزم رفع عدم [ج] الواقعي، فحينئذٍ [ج] موجود دائمًا

(2) لو كان وجود [ج] لا يستلزم رفع عدم [ج] الواقعي، فحينئذٍ [ج] غير موجود

بل ويبدو فوق ذلك أنّنا نستطيع إثبات وجود ذوات تناقض نفسها بهذه الطريقة، مثلا:

وجود المربّع الدائري لا يستلزم رفع عدمه الواقعي

كل ما لا يستلزم وجوده رفع عدمه الواقعي موجود دائمًا

المربّع الدائري موجود دائمًا

تبدو المقدّمة الأولى من القياس مشكوكًا فيها للوهلة الأولى، لكن يمكن إثباتها بقياس الخلف: نبدأ بالافتراض الذي نرغب في إثبات كذبه:

لو أنّ المربّع الدائري موجود، فحينئذٍ يستلزم وجوده رفع عدمه الواقعي

وبعكس النقيض نستنتج ما يلي:

لو أنّ وجود المربّع الدائري لا يستلزم رفع عدمه الواقعي، فحينئذٍ المربّع الدائري غير موجود

إلا أنّ ذلك يبدو مناقضًا للمقدّمة الثانية من القياس، وهي:

كل ما كان وجوده لا يستلزم رفع عدمه الواقعي، فهو موجود دائمًا”[22].

ولا نحتاج إلى كثير شرحٍ حول مكامن الانحطاط في هذا النموذج الغارق في التجريد، ففي الوقت الذي يَعتبر التوجّه الاستشراقي الجديد الذي ينتمي إليه الرُّوَيْهِب هذا النموذج دليلا على “تطوّر” وتجديد واستمرارية لازدهار علم المنطق، نرى فيه ملامح الانحدار بادية في الانقطاع شبه التامّ عن الواقع وعن “المواد” والغرق في تجريدية محضة وإنْ على حساب المعقول، فالمربّع الدائري هنا مثلا لا يناقَش من حيث: هل يوجد أساسا مربّع دائري؟ هو عبارة عن “لَبِنَة” في شكل القياس، لَبِنَة فاسدة توضع في قالبه مع معرفتهم بفسادها فقط لإظهار ما يبدو من تماسك النموذج بحسب قواعد المنطق. فهذا القياس “قالب” تجريدي نضع فيه ما نشاء من مسائل بصرف النظر عن واقعيّتها، لنبيّن أنّ القياس يبدو صحيحًا، وتكون مهمّة العلماء الجهابذة الآن الكشف عن “الثغرة” في هذا اللغز العويص من خلال منظومة المنطق لا من خارجها.

والواقع أنّه حين قُتل علم المنطق الأرسطي درسًا وشرحًا وتحشيةً، كانت استمرارية تدريس هذا العلم و”النبوغ” فيه تحتاج إلى تجديد، والتجديد في علم جامد كالمنطق الأرسطي ليس مسألة سهلة، ولكنّها مع ذلك كانت ممكنة على مستوى تذليله وتسهيله على العقول ورفده بالنماذج الواقعية وتعزيزه بالمنطق المادي.. ولكنّ الاتجاه الذي غلب على المناطقة المتأخّرين هو تأليف رسائل مفردة في مسائل منطقية مثار جدل واختلاف مثل مشكلة “الاستلزام” في النموذج أعلاه التي كان وجودها افتراضيّا ولا يؤثّر في الواقع الحقيقي، أي إنّها في الواقع غير موجودة سوى في الصياغة اللغوية والإلزامات المنطقية التي ألزم هؤلاء العلماء أنفسهم بها. لقد أصبح التأليف في هذا العلم ساحة للتنافس بين هؤلاء النابغين، الذين أحرقوا قدراتهم الذهنية العالية التي وهبهم الله إيّاها في مسائل منقطعة الصلة عن الواقع، ولا تقدّم أي منفعة للأمّة، دنيوية كانت أو أخروية.

وفضلا عن ذلك كلّه، فقد أورثتْ هذه المسائل المنطقية وصياغاتها عبارتَهم العربية ركاكةً مقيتة، وتحوّلت النصوص – مراعاةً لهذا التجريد والجدل والولع بالمفارقات – إلى عبارات سقيمة متهالكة التنسيق، مما يجعلها عسيرة على الفهم إلا بعد التمرّس بها والاعتياد على هذا النمط الرديء من النظام اللغوي. ولم ينشأ هذا التعقيد اللغوي وفساد نظام التعبير عن الحاجة إلى التعبير عن أفكار في غاية العمق كما يتذرّع المدافعون عن المنطق، بل نشأ عن طمس الفطرة الإنسانية، وتجاهل الواقع الذي يعيشه الإنسان وقضاياه العملية، وتكلّف اختراع مشكلات افتراضية أو “ألغاز”، مما جعل صياغة هذه الرداءة الفكرية تحتاج إلى عبارات رديئة لإمكان تمريرها، فهي التي تُخفي خلفها المغالطات أو “الثغرات” التي جعلت التناقض يُمَرَّر ويبدو صحيحًا بحسب مبادئ المنطق!

إنّ سلاسة أي عبارة تنبع من كونها عبارة حيّة تخاطب احتياجات الإنسان التي تحسّها فطرته ويلمسها في واقعه، ولكنْ حين يتم التغاضي عن الفطرة والواقع ومحاولة تقديم خطاب لا يهدف إلى أيٍّ من الغايات الإنسانية الحيوية التي علّم اللهُ الإنسانَ البيانَ من أجلها؛ يصبح هذا الخطاب ركيكًا عويصًا على الفهم. فالمنطقي الذي يعيد ترتيب الكلمات بطريقة ما ليثبت شيئا لا منفعة منه يتجاهل أنّه يمارس بذلك تشويه نظام الكلام؛ من النظام الأَوْلى الذي يسيل في الأذهان بسلاسة، إلى نظام هو خلاف الأَوْلى، فينكسر نظام التعبير “المنطقي” في ألسنة الناس وأسماعهم، وهذا الكسر للنظام هو الذي يُنشئ الصعوبة والتعقيد، فضلا عن توليد منظومة مصطلحات خاصّة بالعلم، كثير منها أُخِذ عن الترجمات العربية التي حاولت نقل الاصطلاحات اليونانية بما يوازيها، فأنتجت اصطلاحات رديئة الجودة وأدنى من الاصطلاحات العربية التي ولّدتها الحاجة الإنسانية وتطوّرت تدريجيا من خلال التداول الإنساني الحيوي قبل الإسلام وبعده.

مع ألغاز البهاري ومفارقاته

ومن الأمثلة أيضًا ما حكاه الرُّوَيْهِب عن محبّ الله البهاري (1119 هـ)، أحد كبار علماء الهند وصاحب سلّم العلوم المتن الشهير في المنطق، فما الذي لفت نظر الرُّوَيْهِب وجعله ممّا تميّز به وتفرّد؟ يقول: “ومن المميزات المتفرّدة الواضحة لمتن البهاري هو اعتناؤه بالألغاز والمفارقات، وعادةً ما تُعرض تحت اسم “شك”ّ أو “مغالطة”، يتبعها “حلّ””[23]. هذا والرُّوَيْهِب يقرّ أنّ البهاري أوجز في بحثه للأقيسة الشرطية والمختلطات، “وبدلا من ذلك، أخذ في تناول الألغاز التي طرحها المناطقة السابقون”[24]. ومن تلك الألغاز لغز “متعلّق بالأقيسة الشرطية الصرفة، حيث تبدو المقدّمات صحيحة لكنّ النتيجة تبدو كاذبة (ص161-163):

كلّما كان 4 فردًا كان عددًا

كلّما كان 4 عددًا كان زوجًا

كلّما كان 4 فردًا كان زوجًا”[25]

فانظر أولا كيف كان الولع بالألغاز ملمحًا من ملامح “التميّز” و”التفرّد”. ولئن كان حقّا “متفرّدا” من منظور مادي محض، يلاحظ المختلِفَ – أيّا كان – ثم يحصيه، فليس كلّ اختلاف أو اختصاص بشيء ما يمكن أن يُطلَق عليه صفات إيجابية مثل التطوّر والتفرّد والازدهار. وهذه هي الإشكالية الكبرى التي يمارسها الرُّوَيْهِب في كتابه، لأنّه لا يمتلك معايير قيمية لمحاكمة هذه “التحوّلات” و”التغيّرات” و”الاختلافات”، هي عنده “تطوّر” و”ازدهار” و”أصالة” و”تفرّد” لمجرّد أنّها تختلف عن السابق وقد أتت بأشياء جديدة لم تكن أو لم تبرز بهذا الشكل، مما دفعه إلى مناهضة مقولة “انحطاط” المنطق العربي في العصور المتأخّرة. وفي الواقع ما فعله أنّه جعل محض “الاختلاف” و”التغيّر” و”التحوّل” و”الإتيان بجديد” هو بذاته الدليل على عدم “الانحطاط”، وهو معيار تالف؛ لأنّ “الانحطاط” معيار كيفي وليس كمّيًا فحسب. ولو أنّ جامعة في عصرنا هذا ظلّتْ تزيد من عدد أوراقها العلمية وخرّيجيها هل تكون بذلك ماضية في التطوّر والارتقاء بصرف النظر عن جودة هذه الأوراق وإسهامها وفائدتها للبشرية؟

أما اللغز الذي طرحه الرُّوَيْهِب نموذجًا لتلك الألغاز التي أُولع البهاري بحلّها، فهو تلاعب بالحقائق وصبّ ما هو ظاهر البطلان في قوالب المقدّمات المنطقية كما سنرى، والمناطقة مثل البهاري يحلّون هذه الألغاز بناء على قوانين المنطق واصطلاحاته. وحين رجعتُ إلى المصدر الذي ينقل عنه الرُّوَيْهِب، وهو سلّم العلوم مع حاشيته إصعاد الفهوم، وجدتُ عبارة البهاري على النحو التالي (وفيها الرقم “2” وليس”4″):

“ههنا شكّ، وهو أنّه يصدق كلّما كان الاثنان فردًا كان عددًا، وكلّما كان عددًا كان زوجًا، مع كذب النتيجة. وحلّه كما قيل: منع كون الكبرى لزومية، وإنّما هي اتّفاقية. ويُجاب بأنّ قولنا: كلّما كان [الاثنان][26] عددًا كان موجودًا لزوميّة؛ لأنّ العدديّة متوقّفة على الوجود، وكذا كلّما كان موجودًا كان زوجًا، وهو يُنتج بزعمكم لما منعتم. أقول: لك أن تمنع الصغرى فإنّا لا نسلّم أنّ عددية الاثنين الفرد معلول الوجود؛ لأنّ الممتنعات غير معلّلة، وأن تمنع الكبرى بناءً على أنّ العام لا يستلزم الخاص؛ لأنّ وجود الاثنين الفرد من جملة وجود الاثنين [العام][27] نعم يصدق اتفاقيّة، ولو تشبّثت بكونها من لوازم الماهية للزم صدق النتيجة المفروض كذبها في هذا الجواب، فتأمّل. واختار الرئيس في الحلّ بناءً على رأيه أنّ الصغرى كاذبة.[28] أقول: قولنا: كلّما لم يكن الاثنان عددًا لم يكن فردًا يصدقُ لزوميّةً؛ فإنّ انتفاء العام مستلزم لانتفاء الخاصّ، وهو ينعكس بعكس النقيض إلى تلك الصغرى، ومنه يستبين ضعف مذهبه. والحقّ في الجواب منع كذب النتيجة بناء على تجويز الاستلزام بين المتنافيين، وبقايا المبحث في المبسوطات”.[29]

فانظر إلى هذا الجهد الكبير في حلّ مسألة تتضمّن افتراضًا خاطئًا أو “محالا” بلغة المناطقة، وهو أنّ العدد 2 فرديّ، مع أنّه زوجي كما نعلم. لكن كما عوّدنا المناطقة فإنّ معرفتنا بفساد المقدّمة الأولى بالبداهة أو بمعلومات سابقة ليس هو الشافي، بل يحتاج الأمر إلى إيجاد مخرَج ضمن قواعد المنطق وقوانينه واصطلاحاته. ونجد البهاري يذكر حلّ ابن سينا، الشيخ الرئيس كما يسمّونه، وهو أنّ الصغرى (أي المقدّمة الأولى) كاذبة، فهذا هو سبب إنتاج النتيجة الكاذبة، والنتيجة الكاذبة فيها اجتماع النقيضين: “كلما كان الاثنان فردًا كان زوجًا”. لكنّ البهاري لا يسلّم له، وينقض ذلك من خلال قاعدة “عكس النقيض”، ومفاد هذه القاعدة ببساطة هو جعل نقيض المحمول مكان الموضوع، وجعل نقيض الموضوع مكان المحمول، والنتيجة ستكون موافقة للأصل تماما. أي إذا صدقت نتيجة عكس النقيض فنتيجة الأصل صادقة بحسب قواعد المنطق.

وفي هذه الحالة فالمقدمة الأولى هي: “كلّما كان الاثنان فردًا كان عددًا”. ومع كونها بادية البطلان لأنّ الاثنان ليس فردًا، فإنّ عكس نقيضها الذي هو: “كلّما لم يكن الاثنان عددا لم يكن فردًا” صادق بحسب البهاري “لزوميّةً” وليس كاذبًا، لأننا حين ننفي العام (العددية) فإنّ الخاص (الفردية) ينتفي، فهي مقدّمة صحيحة. وبما أنّها صحيحة فإنّ عكس نقيضها (وهو المقدّمة الأولى الأصلية) صحيح أيضا بحسب قواعد المنطق التي يحفظها الطلاب، ولا شأن لنا بالمحال الواضح فيه!

وهنا نجد أنّ قواعد المنطق تتحوّل إلى “قيد” يكبّل الفكر عن الوصول إلى الصواب، ويشغله بتتبّع انطباق قواعد علم المنطق ضمن غابة من الاصطلاحات والقوانين التي يحفظها على مسألة افتراضية معزولة عن الواقع والفائدة. مع أنّه لو تفكّر في عكس النقيض هذا الذي وجده صادقًا “لزوميّةً” فهو في الواقع بمنزلة “مرآة” لعكس نقيضه؛ لأنّه يكشف عن نفس المشكلة الموجودة في المقدّمة الأولى الأصلية، وهي تضمُّن الكلام لشيء باطل في حقيقة الأمر، وهو قوله “كلّما لم يكن الاثنان عددًا”، فنحن نعلم أنّ الاثنين عدد، كما علمنا بخصوص المقدّمة الأولى أنّ الاثنين ليس فرديّا، فالافتراضان أساسًا مستحيلان. لكنّ المناطقة يقولون كما يقول ابن سينا في الشفاء: “إذا وُضع محال على أن يتبعه صادق في نفسه، كقولنا: إنْ كانت الخمسة زوجًا فهو عدد؛ يصدق اتّفاقًا، وأما لزومًا فهو حقّ من جهة الالتزام وليس بحقّ في نفسه”[30]. فهم يطلقون وصف “الحقّ” على هذا اللزوم الشكلي حتى لو تضمّنت القضية أمورا مستحيلة، فالمسألة كامنة عندهم في صحّة الترتيب “الصوري” للمقدّمات، أما “المواد” فلا شأن للمناطقة بها!

إنّ هذا النموذج الذي يطرحه البهاري ويخلص فيه إلى قوله “والحقّ في الجواب منع كذب النتيجة بناء على تجويز الاستلزام بين المتنافيين” هو أحد الأدلّة على قصور علم المنطق الأرسطي (ومبحث الاستدلال تحديدًا) عن تصويب الذهن في باب الاستدلالات، فهو تصويب شكلاني يهتم بشكل الاستدلال وبصحّة ترتيب الصور وانطباق قوانين المنطق عليها، أما أن تكون النتيجة حقّا في ذات نفسها ومنطبقة على الواقع الخارجي فهذا أمر بعيد عن عناية المناطقة! ولهذا نقد عدد من العلماء كون المنطق لا يهتم بمواد المقدّمات، ومن ذلك قول ابن خلدون في المقدّمة عن المتأخّرين من المناطقة: “ثم تكلّموا في القياس من حيثُ إنتاجُه للمطالِب على العُموم، لا بحسب مادّةٍ، وحذفوا النَّظر فيه بحسب المادّة”[31].

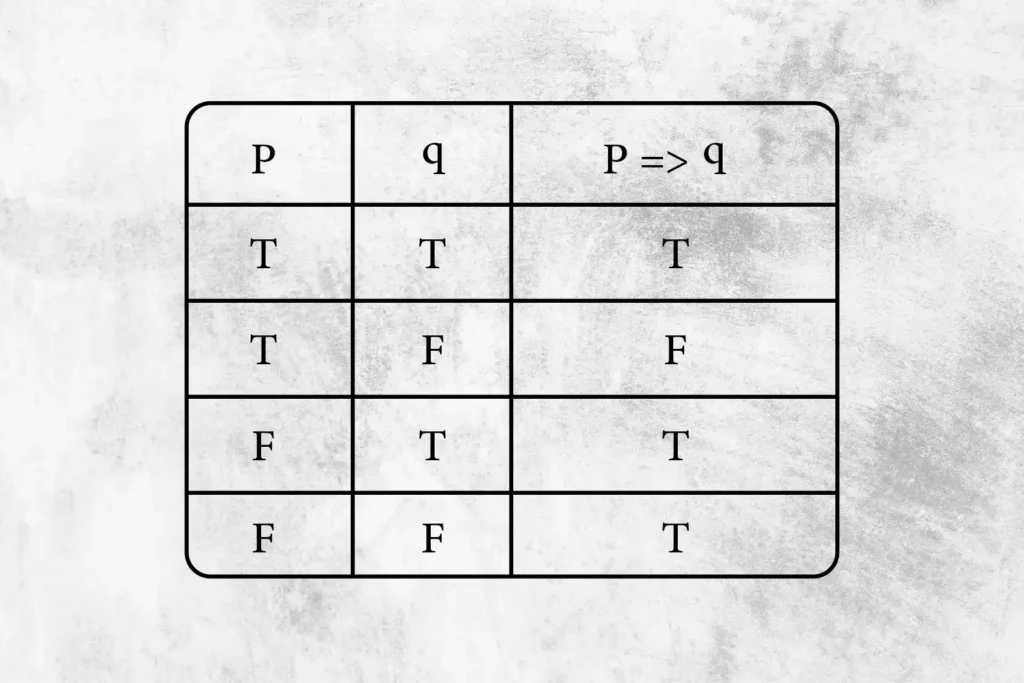

قصور المنطق الذهني في المسائل الإنسانية وعلى رأسها الدينية

وقد يقال إنّ هذا الملحَظ الواقعي غير ملتَفَت إليه في المنطق، وإنّ أكبر دليل على ذلك هو أنّ هذا التناول الافتراضي ما زال قائمًا في المنطق الرياضي الحديث، ويعبّرون عنه بقولهم إنّ “False يستلزم False” هو True، كما في “جدول الحقيقة” التالي:

والواقع أنّ هذا صحيح، ولكنّ المنطق الرياضي كان قد بدأ بالتحرّر من اللغات المحكية منذ زمن طويل، وتحرّر منها تماما في العصر الحديث وصار أداة مهمّة في العلوم وخصوصا علوم الحوسبة والبرمجة في عصرنا، ومن ثمّ فإنّ هذه “الحقيقة” التي يحاول “جدول الحقيقة” حصرها هي حقيقة رياضية تنطبق على عالم الافتراضات الرياضية وعالم الحواسيب والبرمجيات، ولكنها لا تلائم جميع مجالات الإنسان الحيوية، وعلى رأسها مجالات الحق والباطل في العقائد والقيم والأخلاق والسياسات. أمّا المناطقة القدماء فإنّهم يقدّمون منطقهم الأرسطي باعتباره “يعصم” الإنسانَ عند مراعاته عن غيّ الخطأ في هذه المسائل الإنسانية، أي يُدخلونه في أبواب العقائد والقيم والأخلاق والسياسات، بل يجعلونه أداة رئيسية في مسائل الدين ويفخرون بأنّه دخل في جميع علوم الشريعة كأصول الدين وأصول الفقه والبلاغة وغيرها، وهنا تكمن المشكلة.

إنّ مسيرة علم المنطق بأسرها تحمل دلالة مهمّة جدّا، فقد بدأت تلك المسيرة مع أرسطو باستعارة عالَم الرياضيات والأعداد إلى عالم الأفكار البشرية، في محاولةٍ لضبط عمليات التفكير البشري والكشف عن نظامها لمعرفة الصحيح من الفاسد في التصورات والأحكام والاستدلالات. فهو ينطلق من تصوّر المقولات المفردة (مثال: الكرويّة) ثم الأحكام (الأرض كرويّة) ثم الاستدلال (1: كل الكواكب كروية، 2: الأرض كوكب = الأرض كروية).

وانتهت هذه العملية حين كانت في أوجها مع جورج بول (1815-1864) ثم جوتلوب فريجه (1848-1925) وبرتراند راسل (1872-1970) إلى انعدام اليقين مع دائرة فيينا في بداية العقد الرابع من القرن العشرين. ولكنّ هذه المحاولة في تحويل المنطق إلى الرموز الرياضية، والتي شقّ بول طريقها وأكملها راسل كانت المفتاح الذي سينقل علم المنطق عن الإنسان ويعيده، بعد شرود طويل، إلى حقيقته المنبثقة من وصفه باعتباره “آلة”، ليصل إلى ملاذه الجدير به: الحاسوب!

لقد كانت ثنائية “داخل-خارج” أو “صواب-خطأ” التي صاغها بول في منتصف القرن التاسع عشر هي الأساس الذي ينبني عليه نظام العدّ الثنائي 0-1 الذي تعمل عليه حواسيب العالم اليوم، وكانت مبرهنة عدم الاكتمال لكورت غودل (1906-1978) هي المنطلق الذي ألهم آلان تورنغ (1912-1954) آلته الكونية الافتراضية، التي لم تكن في الواقع شيئا آخر سوى الحاسوب.

كان المنطق لائقًا بالحاسوب ولكنّه لم يكن جديرا بالإنسان. فالإنسان عصيّ على المنطق لأنّه ببساطة لم يكن حاسوبًا خاليا من الأهواء، بل كان كائنا فريدًا معجونًا بالشهوات والرغبات، ولهذا كان المناطقة الذي تبنّوا منطق أرسطو ونظامه الأساسي تشكيلة واسعة من المذاهب والآراء المتنافرة، يُغلّط بعضهم بعضًا في مسائل أساسية من الفكر والقيم. ولقد انتبه المناطقة المسلمون إلى ذلك فقالوا في تعريف المنطق: “تعصم مراعاته الذهنَ عن الخطأ في الفكر”، فجعلوا “مراعاة” قواعد المنطق شرطًا لعصمة الفكر فرارًا من النتائج الفاضحة لذلك الضبط المزعوم للمنطق! ولكن أنّى للفكر الإنساني أن يراعي جميع قواعد المنطق في جميع أحواله وفي كل آن وبنفس الكفاءة دون أن يخطئ؟ أنّى له أن يتحوّل إلى حاسوب! وذلك على افتراض أنّ قواعد المنطق الأرسطي كانت صحيحة وتغطي كل عمليات التفكير البشري!

إنّ كل محاولات الإنسان لاستبدال المنطق القياسي بالجدل ارتدّت إلى الجدل نفسه الذي فرّ منه، ذلك أنّ مسائل الحياة الإنسانية أرحب من أن توضع في قوالب المنطق القياسية، والإنسان أكثر ذكاء من تلك “الآلة” التي اخترعها، وقادر على تسخيرها في الخير والشرّ والحقّ والباطل والصواب والخطأ، وربّما تحوّلت القواعد المنطقية التي توصف بأنّها “برهانية” إلى سفسطة حين تعالج مسألة إنسانية لها تعلّقاتها الخفية وارتباطاتها المتشعّبة.

وقد نبّه أبو إسحاق الشاطبي على “عدم التزام طريقة أهل المنطق في تقرير القضايا الشرعية”[32] في كتاب الموافقات، وله في هذا الباب كلام مهمّ. وأمّا ابن خلدون فقد عقد فصلا في المقدمة بيّن فيه أنّ “العلماء من بين البشر أبعدُ عن السياسة ومذاهبها”، وهو وإنْ كان يقصد الفقهاء، فهو يقصد تحديدًا أولئك المتأثّرين بطرق الاستنباط المنطقية، فقد قال:

“والسبب في ذلك أنّهم معتادون للنَّظَر الفكريّ، والغوص على المعاني وانتزاعها من المحسوسات، وتجريدها في الذهن أمورًا كلّية عامّة ليحكم عليها بأمرٍ على العموم، لا بخصوص مادّةٍ ولا شخصٍ ولا جيلٍ ولا أُمّةٍ ولا صِنفٍ من النّاس، ويُطبّقون مِن بعد ذلك الكلّيَّ على الخارجيّات. وأيضًا يقيسون الأمورَ على أشباهها وأمثالها بما اعتادوه من القياس الفقهي، فلا تزال أحكامُهم وأنظارُهم كلُّها في الذهن، ولا تصير إلى المطابقة إلا بعد الفراغ من البحث والنَّظَر، أو لا تصير بالجملة إلى مطابقةٍ، وإنّما يتفرّعُ ما في الخارج عمّا في الذهن من ذلك”[33].

يبيّن ابن خلدون بعد ذلك ما تحتاجه السياسة من مراعاة لِما في الخارج و”ما يلحقها من الأحوال ويتبعها فإنّها خفيّة” كما يقول، ويؤكّد أنّه قد يكون في هذه الأحوال الخارجية ما يمنع إلحاقها بما يماثلها أو ما ينافي الكلّي الذي يحاول العالِم تطبيقَه عليها، كما أنّه لا يمكن قياس شيء من أحوال العمران على الآخر، فإذا تشابها في أمر واحد فقد يختلفان في أمور أخرى، والخلاصة أنّ العلماء إذا نظروا في السياسة يقعون في الغلط لأنّهم يفرغون أحوال الواقع الخارجي في قوالب أنظارهم وأنواع استدلالاتهم الكلّية، أي التي تحاول تطبيق الكلّيات والقياس النظريّ على أحوال المجتمع والسياسة.[34]

ثم يعرض لنا ابن خلدون كيف يتصرّف من يسمّيه “العامّي السليم الطبع، المتوسّط الكيْس”، فهو رغم قصور فكره عمّا لدى أولئك العلماء من أدوات “يقتَصِرُ لكلّ مادّة على حُكمِها في كلّ صِنْفٍ من الأحوال أو الأشخاص على ما اختَصَّ به، ولا يُعَدّي الحكمَ بقياسٍ ولا تعميم، ولا يُفارق في أكثر نَظَرِه الموادّ المحسوسة، ولا يجاوزُها في ذهنِه، كالسابح لا يُفارقُ الموجَ عند البرّ”، ومثل هذا يكون “مأمونًا من النَّظَر في سياسته، مستقيم النَّظَر في معاملة أبناء جنسه، فيحسُن معاشُه، وتندفع آفاتُه ومَضارُّه باستقامة نَظَره، {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} (يوسف: 76)”[35]. فهذا العامي الذي هو “سليم الطَبْع” عند ابن خلدون يفكّر بالطريقة الفطرية الطبيعية، ويتعامل مع الأحداث والأشخاص كلّ واحدٍ منها بحسب ما يحتاجه ويلائمه من نظر وتدبير، فمنهجه – وإنْ لم يعي ذلك أو يصوغه باصطلاحات العلماء – منهج استقرائي، يستقرئ جزئيات الواقع ويعرفها بالحواسّ، ثم يواجهها بما تحتاجه من سياسة وتدبير ورعاية. وهذا يذكّرنا بما روي عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصفُ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه فقالت: “كان والله أحوذيًّا، نسيج وحده، قد أَعَدَّ للأمور أقرانَها” كما في المعجم الوسيط للطبراني وغيره، فقد كان رضي الله عنه يواجه وقائع الدّولة والمجتمع بما يناسبها.

وأخيرا، لا ينتهي ابن خلدون من هذا الفصل دون أن يوجّه سهام النقدِ للمنطق الأرسطي، فيقول:

“ومن هنا تعلم أنّ صناعة المنطق غير مأمونة الغَلَط لكثرة ما فيها من الانتزاع وبُعدها عن المحسوس، فإنّها نَظَرٌ في المعقولات الثواني، ولعلّ الموادّ فيها ما يُمانع تلك الأحكامَ وينافيها عند مراعاة التطبيق اليقينيّ. وأمّا النظر في المعقولات الأُوَل، وهي التي تجريدها قريبٌ، فليست كذلك؛ لأنّها خياليّةٌ، وصُوَرُ المحسوس حافظة مؤذِنَةٌ بتصديق انطباقه”[36].

والخلاصة أنّ الاعتراض على هؤلاء العلماء في خوضهم في تلك المسائل بهذه الطريقة وبهذه الافتراضات التجريدية نابع من كونهم يتداولونها في سياق علم المنطق الذي قالوا للطلاب إنّه يعصمهم عن غيّ الخطأ في الفكر، وأقحموه في العلوم الشرعية فصار عقبة في فهم الدين ومدخلا للمغالطة فيه، فضلا عن كونه وبالًا على اللفظ وقيدًا للسان وعيّا في المحافل وعقلةً عند المتناظرين كما نبّه ابن قتيبة (276 هـ) في مقدّمة كتابه أدب الكاتب.[37]

محمد ساجقلي زاده وتقرير القوانين المتداولة في علم المناظرة

وآخر الأمثلة التي نقدّمها من كتاب الرُّوَيْهِب هو كتاب تقرير القوانين المتداوَلة في علم المناظرة لمحمد ساجقلي زاده (نحو 1145 هـ). وقد وصفه الرُّوَيْهِب قائلا “لعلّه أطول ما كُتب في التراث الإسلامي في آداب البحث ممّا ليس شرحًا أو حاشيةً”[38]. ولا أخفي أنّني عندما وصلت إلى القسم المتعلّق بإبراز جهود هذا العالِم وكتابه هذا تحديدًا أُعجِبْتُ بهذا الاهتمام البالغ لدى محمد ساجقلي زاده فيما له علاقة بآداب البحث والمناظرة، فهذا الجانب المرتبط نوعًا ما بعلم المنطق حيوي ومفيد في وقائع الحياة، والانعطاف إليه والتركيز عليه في الدراسات المنطقية يشير إلى اهتمام بالأمور ذات الجدوى والارتباط بالواقع الخارجي والحياة الإنسانية وما ينفع النّاس من أهل العلم تحديدًا ويهذّب حواراتهم وطرائق بحثهم. لكنْ عند النظر في مضمون الكتاب وطريقته ومقارنته بكتب آداب البحث والمناظرة المتقدّمة نجد فارقا كبيرا على مستوى مصادر الاستمداد، وعلى مستوى الارتباط بالمناظرات الواقعية التي تجري، وعلى مستوى سلاسة اللغة ووضوحها. فهذه معايير مهمة في قياس تطوّر علم أو انحطاطه، وليس مجرّد الإتيان بشيء مختلف كمًّا أو إحداث تحوّلٍ في مجال الاهتمام هو الدليل على “التطوّر” في معاييرنا للعلم وتداوله.

حين ننظر في محتويات كتاب ساجقلي زاده نجده قد صبّ علم آداب البحث والمناظرة في قالب المنطق صبًّا تامّا! يقول الرُّوَيْهِب إنّه يختلف من عدّة أوجه بالمقارنة بالمتون السابقة عليه، فهو أطول كثيرا وأكثر تفصيلا، وقد قسّمه إلى قسمين: “الأوّل للمناظرة المتعلّقة باكتساب التصوّرات، والثاني للمتعلّقة باكتساب التصديقات”، وهذا بحسب الرُّوَيْهِب “مختلف تماما عن المتون الكلاسيكية من قبله، وإنْ كان قد سُبق إلى ذلك في رسالة أقصر في آداب البحث صنّفَها قبله بجيل عالم شرقي الأناضول حسين الأدنوي”[39]. ويخبرنا الرُّوَيْهِب بعد ذلك أنّ ساجقلي زاده رغم اقتباسه المتكرّر من متون آداب البحث في مباحث التصورات فإنّه لم يجد ما يروي غليله فيما يتعلّق بمباحث التعريفات والتقسيمات، فاستمدّ من مصنّفات المنطق وأصول الفقه “مثل شرحَي القطب على الشمسية والمطالع، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب، وحواشي الجرجاني على الشروح الثلاثة”[40]. ويخبرنا أيضا بمعلومة مهمّة وهي “نزوع ساجقلي زاده إلى بيان السجالات الجدلية في صورة قياس صريحة، وهو ما جعله يولي انتباهًا كبيرا إلى ترتيب الحجج في صورة القياس، والأقيسة المضمرة (ذوات المقدّمة المطوية [محذوفة القيد])، والحالات التي يجري فيها خلاف في تكرّر الحدّ الأوسط أو لا، مثل الحجّة التالية (ص 43):

هذا حيوان ناطق

كل حيوان متنفّس

هذا متنفّس

فهذا التركيز على التعريف والتقسيم والترتيب في صورة القياس والأقيسة المضمرة والحدود الوسطى قد أثّر تأثيرًا واضحًا في المتون العثمانية اللاحقة في المنطق”[41].

والواقع أنّ هذا “التحوّل” و”الاختلاف” عن متون آداب البحث والمناظرة السابقة هو في معيار الرُّوَيْهِب “ازدهار” و”تطوّر” يستحقّ الإشادة ووضْعه ضمن سرديّة أصالة المؤلّفات المتأخّرة في المنطق العربي. لكنّنا ننظر إليه – كما أوضحنا سابقًا – باعتباره انحطاطًا؛ لكونه يبتعد عن أهداف هذا العلم، وهو آداب البحث والمناظرة أو ما يسمّى بعلم الجدل، فقد عرّف الطوفي (716 هـ) علم الجدل بأنّه “قانون صناعي يعرّف أحوال المباحث من الخطأ والصواب على وجهٍ يدفع عن نفس الناظر والمُناظِر الشكّ والارتياب”[42]. ويقول عنه ابن خلدون في كلام قيّم يتعرّض لغايته بالتفصيل:

“وأمّا الجدل، وهو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم، فإنّه لمّا كان باب المناظرة في الردّ والقَبول متّسِعًا، وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب مرسِلٌ عنانه في الاحتجاج، ومنه ما يكون صوابا ومنه ما يكون خطأ، فاحتاج الأيمّة أن يضعوا آدابًا وأحكامًا يقف المتناظران عند حدودها في الردّ والقَبول، وكيف يكون حال المستدِلّ والمجيب، وحيث يسوغ له أن يكون مستدِلّا، وكيف يكون مخصومًا منقطعًا، ومَحلّ اعتراضه أو معارضته، وأين يجب عليه السكوت، ولخصمه الكلام والاستدلال. ولذلك قيل فيه: إنّه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال، التي يُتَوَصَّل بها إلى حِفظ رأيٍ أو هدمه، كان ذلك الرأيُ من الفقه أو غيره”.[43]

فغاية هذا العلم كما نرى من تعريفاته تصويبية ومرتبطة بما يجري من مناظرات واقعية في مختلف العلوم بين العلماء. لكنّ صبّ هذا العلم في قالب منطقي وتناول هذه التقسيمات المنطقية بذاتها كما في بحث ساجقلي زاده هو أمرٌ يبتعد عن تحقيق غاية هذا العلم. بل نجد الاختلاف واضحًا في تعريف ساجقلي زاده في كتابه لعلم المناظرة، فيقول:

“وعلم المناظرة قوانين يعرف بها أحوال الأبحاث الجزئية من كونها موجّهة وغير موجّهة، والقانون قضية كلية يعرف منها أحكام جزئيات موضوعها بضمّها إلى صغرى سهلة الحصول وهي حمل عنوان موضوع الكبرى الكلية على جزئي من جزئياته فيحصل قياس من الشكل الأول ينتج حمل محمول القانون على ذلك الجزئي، فيُقال: هذا البحث منع كذا وكل منع كذا فهو موجّه، ينتج أن هذا البحث موجّه، وقس عليه، والأبحاث اعتراضات السائل وأجوبه المعلل، والتوجيه أن يوجّه المناظر كلامه إلى كلام خصمه كذا قيل”.[44]

فانظر أولا إلى تحوّل هذا العلم عنده – حتى على مستوى التعريف – إلى أن تصبح المسائل المنطقية مقصودة بذاتها، فالتحوّل الذي حدث سواء في تعريف العلم أو في مباحثه ومحتوياته هو تحوّل من وقائع المناظرات وتفاصيلها و”موادّها” إلى تجريدها في قوالب علم المنطق واصطلاحاته، فأنت هنا تتمرّس على تقسيمات المنطق واصطلاحاته وأقيسته أكثر من تمرّسك على مناظرات حقيقية واقعية. وانظر ثانيا إلى ركاكة عبارة ساجقلي زاده مقارنةً – مثلا – بعبارة ابن خلدون أو الطوفي قبله. وهذا المجال، وهو أثر هذه العلوم في عبارة العلماء، هو مجال كبير للبحث يمكن من خلاله الاستدلال أيضًا على الانحطاط الحاصل من حيث الثمرة، إذ كانت لغة هؤلاء العلماء في انحطاط من حيث البلاغة أيضا. وقد تنبّه العلّامة بدر الدين النعساني في كتابه الذي ذكرناه آنفًا، التعليم والإرشاد، إلى هذه النقطة، وعرض نماذج لإنشاءات بعض المشايخ الكبار في عهد دولة محمد علي ممن درّس البلاغة والمنطق وغيرهما وألّف في العلوم، فكانت نماذج ركيكة ضعيفة تدلّ على الأثر السلبي الذي أحدثه هذا النمط من المباحث في عبارة أهل العلم.

وبدلا من أن يتطوّر علم الجدل والمناظرة فيتدارك إشكالاته القديمة التي بدأت منذ كتاب العميدي (606 هـ) وشرح النسفي (687 هـ) له، والتي تتمثّل بالتمويه والتلاعب وفرض أمور ممتنعه كما بيّن ابن تيمية (728 هـ) في كتابه تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدَل الباطل.. بدلا من تدارك هذه الإشكالات والتوجّه إلى طرائق القرآن في ضبط الجدل والحوار والوصول إلى الحقائق بضوابط شاملة، علمية وأخلاقية، من خلال نماذجه الكثيرة التي يمكن دراستها؛ أوغَل هؤلاء في تجريد علم الجدل عن فائدته العملية، وغرقوا في المماحكات اللفظية وتكثير التقسيمات الاصطلاحية مما يجعله أبعد عن التأثير في ضبط المناظرات والمباحثات التي تجري في الواقع، إذ استحضار هذا المخزون الضخم من الاصطلاحات والتقسيمات المجرّدة غير متصَوّر للإنسان أثناء البحث والمناظرة، والتاريخ يعلّمنا أنّ أهل هذه العلوم هم أول من يتنكّب لقواعدها النظرية عند المحكّ العملي الواقعي، الذي يباغت الإنسان بالوقائع المحسوسة فيجيب عليها بسليقته. وطريق تقويم البحث والمناظرة هو التمرّس بالمبادئ الشرعية المبثوثة في الكتاب والسنّة، والتي تتناول أمثلة واقعية.

وقد أنشأ الإمام ناصح الدين ابن الحنبلي (634 هـ) كتابه استخراج الجدل من القرآن الكريم، فكان فتحًا مهمّا في الباب، قال في مقدّمته:

“وبعدُ، فإنّ الفقهاء رضيَ الله عنهم أرباب النظر المحرزين، أدلّة العبر، قد ألّفوا في مذاهب الجدال ما يتضمّن تحرير الاستدلال وتقرير الجواب والسؤال، إلا أنّ الأمر الاصطلاحي منقوض وربَّما نسخ اصطلاحًا اصطلاحٌ بوَعره عند قوم أو بسَهله، والمذهب الذي يرسخ ولا ينسخ، ويعلو فرعه ويشمخ، ما كان مجناه من حياة القلوب، وسقياه من الشراب الطهور المنقّى من العيون، الكاشف لأسرار الغيوب، {لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} (فصّلت: 42). وقد استخرتُ الله تعالى في استنباط طريقٍ من طرقه، وإسكان بعض القاصدين لهذا الفنّ غرفةً من غُرَفِه”.[45]

فتأمّل انتباه الرجل المبكّر إلى ما في علم الجدل المتداوَل من أمر اصطلاحي مشوّش، وإلى أنّ القرآن يحتوي على الغاية الصافية في ضبط هذا الباب، فلمَ لمْ يبنِ الأئمة على هذا الطرح العظيم الذي يرجو إقامة العلوم العقلية على الكتاب والسنّة؟

وقد أهمل هؤلاء المتأخّرون أيضًا المادة الأهمّ في سياق آداب البحث والمناظرة، بل إنّك قد تتعجّب حين تجد هذا العنوان، وهو “آداب” البحث والمناظرة، ثم تجد الكتاب محشوّا بالاصطلاحات والأقيسة والقوانين المنطقية، فأين “الأدب” من كل هذا؟ والواقع أنّ الكثير من كتابات العلماء المتقدّمين في هذا السياق كانت زاخرة بهذه التوجيهات والضوابط “الأخلاقية”، فالمشكلة الأساسية التي كان يحدّدها الأئمّة المتقدّمون في سياق الجدل هي مشكلة “الهوى”، إذ الهوى هو المقابل للعقل في المفهوم القرآني، بينما غدت المشكلة الأساسية عند المتأخّرين هي الحياد عن قوانين التفكير الصحيحة، ولهذا وجدنا كتاب ساجقلي زاده مرتكزًا إلى تقرير القوانين المتداولة من علم المناظرة كما هو عنوانه ومحتواه. ورغم كونه قد يكون أطول مؤلَّف مستقلّ في علم آداب البحث كما أشار الرُّوَيْهِب، فإنّه خلا من هذه الآداب الأخلاقية المركزية في ضبط الجدل والمناظرة!

والآداب المقصودة هي ما يحتاجه الباحث أو المحاور أو المناظر من ضوابط أخلاقية وقيمية كي يكون الحوار أو المناظرة أو المباحثة منتجة؛ كالتحرّز عن إطالة الكلام، وعدم السخرية، والإنصات إلى المحاوِر، وقبل كل شيء استحضار الإخلاص لله ونبذ المراء، والرغبة في ظهور الحقّ لا ظهور النفس ولو على لسان صاحبه، وأن يتحرّى فهم كلام مناظِره بشكل صحيح، وغيرها من التوجيهات والإرشادات المهمّة التي تحتاج قبل كل شيء إلى تعلّق بالله ومقاومة للهوى، فقد يكون المناظِر حافظًا لجميع قوانين المناظرة التي يذكرها ساجقلي زاده وغيره، كمعرفة التعريف وشروطه وما يتعلق به، والتقسيم والحصر والنقض والمعلل والمعارضة وغيرها من مباحث علم الجدل في صورته المتأخّرة، ولكنّه يكون مع هذه المعارف النظرية مهملًا لضبط نفسه أخلاقيّا فيتحوّل إلى توظيف معرفته النظرية الواسعة هذه للظهور على خصمه وإنْ بغير حقّ!

والحقّ أنّ الناظر في هذا المبحث، وهو مبحث قواعد النظر والمجادلة، سيجد أنّنا كلّما أوغلنا تجاه المتأخّرين، صارت قواعد هذا العلم أقرب للتجريد وأبعد عن التوجيه المفيد والمؤثّر في المناظرات. ونحن ندعو القارئ إلى المقارنة بين ثلاثة نصوص لأخذ فكرة محسوسة عمّا نقول، إذ لا يتّسع المقام هنا لعرض المزيد من النصوص، وهذه النصوص هي على النحو التالي:

• النصّ الأول: نصائح للفخر الرازي (نحو 605 هـ) ذكرها الشيخ عبد الرشيد الجونغوري الهندي (1083 هـ) في آخر شرحه المعروف بـشرح الرشيدية على الرسالة الشريفية في آداب البحث والمناظرة المنسوبة للشريف الجرجاني[46].

• النصّ الثاني: متن الرسالة الشريفية في آداب البحث والمناظرة للشريف الجرجاني (816 هـ).

• النصّ الثالث: كتاب ساجقلي زاده (نحو 1145 هـ) الذي ذكرناه وهو تقرير القوانين المتداولة من علم المناظرة.

ورغم الاختلاف في حجم النصوص فالمقصود هو أخذ فكرة عن طبيعة الصياغة والاصطلاحات المستخدمة والمواضيع المطروحة وجوانب الاهتمام وطريقة التوجيه. فأنت مع نصائح الرازي أمام إرشادات وضوابط أخلاقية وعملية صيغت بأسلوب سلس ميسّر، تدعوك إلى ممارسات يمكن الحرص على تطبيقها لتيسير المناظرات والمباحثات بين أهل العلم، فهو يصف الممارسات الواجبة أو التي ينبغي تجنّبها مباشرةً.

وأنت مع الجرجاني الذي جاء بعد الرازي بنحو قرنين مع قوالب جاهزة من المصطلحات التي تحتاج إلى حفظ كالعلّة واللازم والملزوم وتصحيح النقل والمنع والمعارضة والنقض وغيرها، بل ستجد تعريفات لأشياء لم تكن تظنّ أنها بحاجة إلى تعريف كالمدّعي والدعوى والدليل الذي يحصره بالقياس الأرسطي، ومحاولة لهندسة المناظرات الصارمة حول ما ينبغي فعله إذا كان كذا وكذا، وكأنّ المناظرة سيناريو يمكن برمجته! هذا مع خلوّ المتن من “الآداب” و”الأخلاق” التي تضبط عملية الجدل والمناظرة والمباحثة كما ذكرنا.

وأنت مع ساجقلي زاده مع مستوى آخر من التجريد، وقد جاء بعد الجرجاني بأكثر من ثلاثة قرون، فإذا كان متن الجرجاني الصغير ما زال متعلّقا بممارسات المناظرة العملية والتوجيه إلى ما ينبغي فعله أو تجنّبه في معظم كلامه، وإنْ باصطلاحات كثيرة وتجريد يبعد الفائدة، فإنّك مع ساجقلي زاده مع توسّع كبير في شرح هذه المصطلحات وذكر الكلام حولها من المصادر المختلفة، فتجده مثلا يعقد فصلا “في أنّ التقسيم هل هو من المطالب التصوّرية أو التصديقية”! مما يُشعر القارئ أنّ هذه المصطلحات والمفاهيم المنطقية باتت هي موضوع البحث والتصنيف، ولم يعد الكتاب ذا فائدة ملموسة فيما يتعلّق بالإعانة على إحسان المناظرة أو الوصول إلى الصواب فيها وتجنّب آفاتها.

ولا بدّ لنا أن نلتفت كذلك إلى حاضرنا نحن، فلا نكرّر ما يكرّره المتعصّبون للتراث المتأخّر الساخرون من الجهود الحديثة التي استفادت من أئمة العلماء المتقدّمين والمتأخّرين، بتجاربهم وآفاقهم المتنوّعة، وزادت عليها آفاق المعرفة العصرية ووسائلها، فأنتجت كتبا مفيدة في هذا الباب، ككتاب مناهج الجدل في القرآن الكريم للدكتور زاهر الألمعي، وكتاب أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنّة للدكتور حمد بن إبراهيم العثمان، وكتاب منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد للدكتور عثمان علي حسن. فهذه الكتابات وأمثالها تُعدّ نقلة مهمّة وارتقاءً في هذا العلم الذي ظلّ طويلًا أسيرًا للاصطلاحات المنطقية والخوض في المباحث العقيمة مع الإعراض عن هدايات الكتاب والسنّة إلا في النّادر! وأمّا هذه الدراسات الحديثة كالتي ذكرنا، فقد سعت إلى تحرير هذا العلم من قيود أرسطو وتلاميذه وطرائقهم لتطلقه في فضاء الكتاب والسنّة، وتراث الأئمّة المتقدّمين من مختلف العلوم كالفقه والحديث والأصول وغيرها، مع كثرة النماذج العملية والشواهد التي تشحذ الذهن وتثري العقل والقلب.

معايير من الكتاب والسنّة حول العلم وتداوله وعلاقته بالزمان

وفي آخر هذا المبحث، أحببت أن أضع بين يدي القارئ مجموعة من الضوابط والمعايير الشرعية للعلم وتداوله في الإسلام وعلاقته بالتقدّم أو التأخّر الزمني، إذ يقدّم لنا القرآن والسنّة مجموعة من القواعد العقلية المهمّة التي تم إغفالها عند المتمسّكين بالتراث التقليدي المتأخّر، الذين يعتبرون مسيرة الأمّة العلمية كانت مسيرة تحسينية على الدوام، ويكثرون من الإشادة بتراث العلماء المتأخّرين فتصبح آفاته وعثراته موضع تقدير وتبجيل وأسوة، ويغفلون عن الاعتبار بالتاريخ وبالحالة التي وصلت إليها الأمّة قبيل اجتياح القوى الغربية لها في القرون الثلاثة الأخيرة، وعن واجب التجديد الذي لا يحابي أحدًا من خلقه مهما علا صيته واشتهر أمره، وأنّ التجديد يكمن في العودة إلى ما تقرّره ثوابت الكتاب والسنّة والتمسّك بهداياتهما وما كان عليه أهل القرون الثلاثة المفضّلة، فما اجتمعوا عليه هو “المعيار”، ومن غير الممكن جعْل ما صار إليه المتأخّرون في العصور المملوكية ثم العثمانية الأخيرة “معيارًا” لنعرف صحيح العلوم التي تتناول الدين من سقيمها. وليس كلّ أمر شاع وتبنّته المؤسسات الدينية الرسمية فهو الصواب الذي لا يجوز الخروج عنه، بل الواجب أن يحمل المسلمون عقولا تراجع مسيرتها التاريخية بشكل دائم، إلى أن تلقى نبيّها صلّى الله عليه وسلّم على الحوض، راجية ألا تكون ممن سيُقال فيهم “إنّهم قد بدّلوا بعدك”، فيقول لهم صلّى الله عليه وسلّم: “سحقا سحقا”! كما جاء في الحديث.

أقول وبالله التوفيق:

– المراد من العلم العمل والنفع والفائدة، قال تعالى عن تعلّم السحر: {وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ} (البقرة: 102)، فكان هذا معيارا لقياس جميع العلوم. وقد كان من دعاء النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: “اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ” (صحيح مسلم).

– والإنسان مسؤول عن الوقت والجهد الذي يبذله؛ أين صرفه وفيما صرفه؟ قال تعالى: {وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} (العصر: 1-3). وقال عليه الصلاة والسلام: “لا تزول قدما عبدٍ حتى يُسألَ عن عمُرهِ فيما أفناهُ، وعن عِلمِه فيما فعل، وعن مالِه من أين اكتسَبه وفيما أنفقَه، وعن جسمِه فيما أبلاهُ” (أخرجه الترمذي، حسن صحيح). ولذا لا ينبغي له أن يحرق أوقاته في بحث مسائل ترهق الذهن ولا تقدّم نفعًا في الدنيا أو في الآخرة.

– والعلم الحقيقي ليس مجرّد أفكار ذهنية، بل هو ما يتفاعل معه القلب ويدفع للعبادة والعمل، قال تعالى: {أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الألْبَابِ} (الزمر: 9). وقال سبحانه: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ} (فاطر: 27-28). فالعالم في آية سورة الزُّمر هو القانت آناء الليل والذي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه، وفي آية سورة فاطر هو الذي يورثه نظرُه في عناصر الطبيعة المذكورة في الآيتين خشيةً في قلبه. فالعلم الذي يتناول مسائل الإيمان أو آيات الله دون أن يحقق ذلك هو علم قاصر.

– والتيسير مقصودٌ في تعليم الكتاب، وفيه أسوة لنا أنّ التيسير في نقل العلم مقصود، قال تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} (القمر: 17، 22، 32، 40). وعن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: “كان كلام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كلامًا فصْلًا يفهمه كُلُّ مَن سمعه” (سنن أبي داود، وهو حسن). ومن هنا كان الابتعاد عن هذا المعيار إلى التعقيد والصعوبة في نقل العلم مخالفا لهدايات الكتاب والسنّة التي تحثّ المسلم على التيسير والوضوح.

– أنّه لا اعتبار للأكثرية في باب معرفة الحقّ والصواب، قال سبحانه: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ} (الأنعام: 116). والأحاديث تبيّن أنّه ستأتي عصور يصبح فيها الإسلام غريبا كما في قوله عليه الصلاة والسلام: “بَدَأَ الإسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كما بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ” (صحيح مسلم). وكما في قول ابن مسعود: “الجماعة ما وافق الحق وَلَوْ كنتَ وَحدَكَ”، وغيرها من الآثار.

– أنّ تقليد السابقين واتّباع المألوف ليس حجّة عقلية، وأنّ هذا التقليد قد ينطوي على اتّباع أفكار وممارسات خاطئة، والواجب هو إعادة التفكير دائما بما كان عليه السابقون، قال عزّ وجلّ: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ} (البقرة: 170). وقال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ} (المائدة: 104).

– أنّ مسار الأفكار والقيم ليس مسارًا تحسينيّا على الدوام، أي أنّ عنصر الزمن قد يحمل قفزات (وهي التجديد) وقد يحمل انتكاسات (كالبدع والانحرافات)، ومن ثم فمسيرة العلوم الشرعية وتطبيقها في الحضارة الإسلامية لم تكن صاعدة كما يبدو في حسّ هؤلاء. وهذا مستفاد من مجمل قصص الأنبياء والأمم في القرآن، فهناك مسارات صلاح تليها مسارات فساد تليها مسارات صلاح وهكذا، لا يوجد تطوّر مستمر نحو الأفضل في باب المعرفة الدينية والقيم والأخلاق. وقد جاء في حديث حذيفة: “كانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ الخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا كُنَّا في جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بهذا الخَيْرِ، فَهلْ بَعْدَ هذا الخَيْرِ شَرٌّ؟ قالَ: نَعَمْ، فَقُلتُ: هلْ بَعْدَ ذلكَ الشَّرِّ مِن خَيْرٍ؟ قالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ، قُلتُ: وَما دَخَنُهُ؟ قالَ: قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بغيرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُونَ بغيرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ منهمْ وَتُنْكِرُ، فَقُلتُ: هلْ بَعْدَ ذلكَ الخَيْرِ مِن شَرٍّ؟ قالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ علَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَن أَجَابَهُمْ إلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا، قالَ: نَعَمْ، قَوْمٌ مِن جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بأَلْسِنَتِنَا، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، فَما تَرَى إنْ أَدْرَكَنِي ذلكَ؟ قالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وإمَامَهُمْ، فَقُلتُ: فإنْ لَمْ تَكُنْ لهمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إمَامٌ؟ قالَ: فَاعْتَزِلْ تِلكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، ولو أَنْ تَعَضَّ علَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ علَى ذلكَ” (صحيح مسلم). وفي حديث أبي أمامة: “لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلاَمِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلاَةُ” (مسند أحمد). وسيأتي الحديث عن التجديد.

– أنّ معرفة الصواب مرتبطة بمدى اتّباع الوحي، وكلّما كان النّاس أقرب إلى مَن عاصروا نزول الوحي كانوا أقرب إلى الحقّ، لا بسبب العنصر الزمني لوحده، بل بسبب قرب التلقّي من المصادر المعصومة (الأنبياء). وهذا مستفاد من سير الأمم السابقة كما في قوله تعالى: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نزلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} (الحديد: 16)، فالبعد الزمني عن إشعاع الوحي أدّى إلى تبديلهم للدين وتحريفه. ومستفاد من قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (النساء: 115)، فجعل سبيل من كانوا مع الرسول صلّى الله عليه وسلّم من الصحابة معيارا لمعرفة الحقّ. وقد أشاد بالذين كانوا مع الأنبياء فقال سبحانه: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (الفتح: 29)، وقال عزّ وجلّ: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ} (الممتحنة: 4)، فلم يقصر الأسوة على الأنبياء، بل على الذين كانوا معهم أيضًا لأنّهم أفضل مَن شاهد تطبيق الدين وفهِمه مِن لسان النبيّ. وقال عليه الصلاة والسلام: “خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ” (صحيح البخاري)، وهو في باب حسن الديانة والقيم كما تدلّ تتمّة الحديث: “ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ، يَنْذِرُونَ ولا يَفُونَ، ويَخُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ، ويَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ، ويَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ”. ومن هنا فإنّ التجديد في الدين – وهو يتضمّن التحسين والترقّي وبلوغ الأصوب والأفضل والأقرب إلى الحق – مرتبط بالعودة إلى منابع الدين الأولى، أي إلى العهد القريب من إشعاع الوحي من خلال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم. وبعد انقطاع النبوات فالأمر في التجديد موكول إلى أولياء الله المجدّدين الذين يبعثهم على رأس كل مائة سنةٍ كما في الحديث: “إنَّ اللَّهَ يبعثُ لِهَذِهِ الأمَّةِ على رأسِ كلِّ مائةِ سنةٍ من يجدِّدُ لَها دينَها” (سنن أبي داود). وهذا الحديث مهمّ؛ لأنّه يؤكّد أنّ هناك حاجة للتجديد بسبب انحرافات أو غفلات حدثت، والتجديد يكون من خلال العودة إلى ما كان عليه الأمر الأول لدين الله، فيعود الدين كما كان حين نزل جديدًا.

– أنّ النظر في المسيرة التاريخية هو أحد مصادر معرفة جدوى مسار ما أو منهج ما، وهو باب الاعتبار بالتاريخ كما في قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأولِي الألْبَابِ} (يوسف: 111). ومن ثمّ فإنّ ادعاء التحسين المستمرّ في أبواب الدين المختلفة من عقيدة وأصول وفقه ومناهج تدريس دون إجراء دراسة جدوى واعتبار بالنتائج هو توجّه مخالف لما يدعو إليه كتاب الله. فهناك مسار تاريخي ترافق مع شيوع التقليد والتعصّب المذهبي، ومع استدخال علوم الفلسفة والمنطق والكلام في العقائد، وهو مسار امتلأ بظهور بدع جديدة وتوجّهات منحرفة وضعف في العلم والديانة وغلبة التقليد بإقرار العلماء القائمين على هذه المناهج، فلا يستقيم ادّعاء أفضلية هذه المناهج وأنّها أحكَم والقول بضرورة المنطق والكلام مع هذه النتائج المعاكسة للمرجوّ، مما يستدعي إعادة النظر فيها على ضوء نتائجها التاريخية إلى جانب إعادة النظر الأصلية على ضوء مقارنتها بقيَم الكتاب والسنّة.

❃❃❃

إنّ تفعيل هذه القيم العقلية التي فصّلتُها أعلاه والتي يدعو إليها القرآن غائب عن كثير من المشتغلين بالعلوم الشرعية، وتحديدا عن أولئك المنافحين عن التراث المتأخر بأفرعه الفقهية والأصولية والكلامية والصوفية، إلا من رحم ربّك. والمقصود من هذا المقال ليس إنكار كلّ خير أو فائدة في علوم المتأخّرين، ولكنّ المقصود نزع فتيل التعصّب لهذا التراث ومحاولة إظهاره بصورة حسنة فقط، ونسبة كل خير إليه ورفض كل نقد له أو محاولةٍ للإصلاح تنهل من القديم والحديث. إلى جانب التنبيه على خلل عظيم في معايير هذا التوجّه الاستشراقي المعاصر الذي يتناوله المقال في المقام الأوّل، والذي يتساهل معه ويطربُ له بعض إخواننا من المولعين بالتراث المتأخّر، ويُبيّن أنّه غير مأمون الجانب؛ إذ ينطلق من معايير غريبةٍ غربةً كاملة عن معاييرنا المستمدّة من الوحي.

ولستُ أدّعي أيضًا خلوّ كتاب تطوّر المنطق العربي للرُّوَيْهِب عن كلّ خير، فمن الواضح أنّه صنّف دراسةً مضنية بذل من أجلها جهودًا كبيرة، وقد استفاد من الجَلَد البحثي الذي امتازت به الأكاديميا الغربية في هذا العصر الذي مِلنا فيه نحن – إلا من رحم ربّك – إلى الرخاوة والاستعجال والارتجال وعدم الدقّة في النقل والاقتصار على مصادر محدودة، مع أنّنا لم نرث هذه السمات من أسلافنا الذين تركوا كتبًا تشهد لهم بالتفاني في أبحاثهم وتصانيفهم، والدقّةِ في النقل والتوسّع فيه. بل نتوجّه بالشكر إلى الدكتور خالد الرُّوَيْهِب، فقد أتاح لنا من خلال هذا الجهد الجبّار الذي بذله أن نطبّق معاييرنا حول العلم وتداوله على هذه المساحة الزمنية والجغرافية التي درسها في الكتاب، وهي في معظمها من مصنّفات المتأخّرين في فنّ المنطق، وأن ندلّل على مصداقية هذه المعايير بنماذج صارخة. وإنّما ننعى عليه وعلى كثير من العرب الذين ينخرطون في الأكاديميا الغربية عدم الاستفادة من معايير أسلافنا المسلمين حول العلم وتداوله، وهي المعايير التي رسّخها الوحي في عقولهم فانطلقوا يتداولون العلمَ بمنهج مثمرٍ قويم، ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة.

الهوامش:

- خالد الرويهب، تطوّر المنطق العربي: 1200-1800م، ترجمة: أحمد شكري مجاهد (الكويت: مركز نهوض للدراسات والنشر، 2022)، 29.

- ن.م.، 29.

- ن.م.، 189.

- ن.م.، 191.

- ن.م.، 135.

- ن.م.، 135.

- فخر الدين الرازي، منطق الملخّص، تحقيق: احد فرامرز قراملكى وآدينه اصغرى نژاد (طهران: انتشارات دانكشاه إمام صادق، 1381 هـ)، 10.

- نجم الدين القزويني، الشمسيّة في القواعد المنطقية، تحقيق: مهدي فضل الله (بيروت: المركز الثقافي العربي، 1998)، 204.

- سراج الدين الأُرمَوي وقطب الدين الرازي، مطالع الأنوار وشرحه المسمّى لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار، تحقيق: أبو القاسم الرحماني (طهران: مؤسسة بروهشى حكمت وفلسفة إيران، 1393)، 1: 29-48.

- أحمد الدمنهوري، إيضاح المبهَم في معاني السُّلَّم، تحقيق: عمر فاروق الطبّاع (بيروت: مكتبة المعارف، 2006)، 25-26.

- ن.م.، 26-27.

- أبو إسحاق الشاطبي، كتاب الموافقات، تحقيق: الحسين أيْتْ سعيد (فاس: منشورات البشير بنعطية، 1438-2017)، 2: 97.

- عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر: الكتاب الأول: المقدّمة، تحقيق: إبراهيم شبّوح (تونس: القيروان للنشر، 2007)، 2: 446.

- الرويهب، تطوّر المنطق العربي، 136.

- ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، 2: 312.

- ن.م.، 2: 312.

- ن.م.، 2: 312.

- ن.م.، 2: 313.

- محمد بدر الدين الحلبي، التعليم والإرشاد (القاهرة: مطبعة السعادة، 1324-1906)، 116-117.

- الرويهب، تطوّر المنطق العربي، 200.

- ن.م.، 202.

- ن.م.، 202-203.

- ن.م.، 233.

ن.م.، 233.

- ن.م.، 233.

- زيادة من طبعة قازان لسلّم العلوم مع شرح القاضي مبارك. انظر: محب الله البهاري، سلّم العلوم وحاشيته المشهورة بالقاضي مع منهياته (قازان: المطبعة الملكية برخصة النظارة من بيترسبورغ، 1887)، 291.

- زيادة من طبعة قازان: البهاري، سلّم العلوم وحاشيته المشهورة بالقاضي مع منهيّاته، 291.

- كلام البهاري حول رأي ابن سينا غير كامل، فابن سينا لم يقل إنّ الصغرى كاذبة مطلقًا، بل هي عنده “حق” من جهة الالتزام كما قال البهاري، وإن لم تكن حقّا في نفسها أو “في نفس الأمر” كما يقول المناطقة، وسنرى بعد قليل نقلا عن ابن سينا فيه تفصيل، ولم ننقل سوى جزء منه.

- محمد بركت الله اللكنوي، سلّم العلوم مع حاشيته إصعاد الفهوم (كانفور: المطبعة القيومية، د.ت)، 161-163.

- انظر حاشية القاضي على سلم العلوم للبهاري إذ ينقل كلام ابن سينا من الشفاء: البهاري، سلّم العلوم وحاشيته المشهورة بالقاضي مع منهياته، 291.

- ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، 2: 312.

- الشاطبي، الموافقات، 5: 524.

- انظر: ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، 2: 463-464.

- انظر نصّ ابن خلدون في: ن.م.، 2: 464.

- ن.م.، 2: 464-465.

- ن.م.، 2: 465.

- انظر: أبو محمد بن قتيبة، أدب الكاتب، تحقيق: محمّد الدّالي (بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ت.)، 6.

- الرويهب، تطور المنطق العربي، 267.

- ن.م.، 269.

- ن.م.، 270.

- ن.م.، 270.

- نجم الدين الطوفي، علم الجذل في علم الجدل، تحقيق: فولفهارت هاينريشس (فيسبادن: دار فرانز شتاينر، 1408-1987)، 3.

- ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، 2: 228.

- محمد ساجقلي زاده، تقرير القوانين المتداولة في علم المناظرة، 2.

- ناصح الدين ابن الحنبلي، استخراج الجدل من القرآن الكريم، تحقيق: زاهر بن عوّاض الألمعي (الرياض: مطابع الفرزدق التجارية، 1401 هـ)، 46-47.

- انظر: عبد الرشيد الجونغوري الهندي، شرح الرشيدية على الرسالة الشريفية في آداب البحث والمناظرة، تحقيق وشرح: علي مصطفى الغرابي (القاهرة: مكتبة الإيمان، 1427-2006)، 83-84.

شكر الله لك على المقال الماتع النافع .. نرجو أن يكون هذا النموذج توجها عاما لنبذ موجة تعظيم التقليد وتلميع تراث عصر الجمود والركود التي بدأت تكتسب زخما في السنوات الأخيرة

الكاتب يعاني مشكلة أساسية في فهم أغراض المنطق والمناطقة قدماء ومحدثين. ينقصه مطالعة طويلة وتفصيلية للكتب الدراسية التي يسمونها (متون)، وللحواشي والتعليقات التي هي بمثابة مطالعة الأقران والنظراء، الى حين ظهور متن جديد في ذلك العلم. فتنتقل التعليقات والحواشي الجديدة اليه باعتبارها مطالعات الاقران والنظراء. والمنطق بطبيعته ينتمي الى حقل الابستمولوجيا، فلماذا يطالبه أن يتصل بحقل الانطولوجيا؟

وبغض النظر عن جميع ما كتبه، فكتاب تطور المنكق العربي للرويهب يتناول مجالا واحدا من علوم التراث الاسلامي، وهو المنطق. ولا يعني انتاج كتاب في المنطق أن مؤلفه لم ينتج اي شيء آخر. خذ مثلا تلامذة الدواني الذين ذهبوا الى تركيا كيف أن كتبهم في علم الفلك هي التي اسست لعلم الفلك الحديث كما يذكر ذلك في تاريخ العلوم الغربية بأقلام غربية.

والمقال برمته خال من أي نزاهة وإنصاف للأسف الشديد.

علاء شدهان