كنتُ أنا والأخ المجاهد الشهيد أحمد بن أحمد المطاع، ونحن في طريقنا من مقرّ عمله، لجنة التأليف في بئر العزب، إلى بيوتنا في صنعاء. وعندما وصلنا إلى فتحة الغيل الأسود في باب السبح، رأينا في طريقنا أولاد الإمام المذكورين الثلاثة، وهم نازلون من صنعاء، راكبين على الخيل في طريقهم إلى قصورهم ببئر العزب.

وعندما شاهدوا أحمد المطاع، وقفوا بخيلهم وأوقفوا المطاع، وقال علي بن الإمام: “نريد أن نعرف ما في نفسك علينا يا مطاع، ولماذا تجفونا وتقاطعنا وكأننا لا نتعارف؟” فقال أحمد المطاع: «نتمنّى أن نلتقي ونتحدّث بما في نفوسنا، ولكن الحديث من فوق الخيل وفي الطريق لا يصحّ”.

وقد نزل الثلاثة من على خيلهم، وانحازوا مع أحمد المطاع وراء الغيل إلى جانب السور، وتحدّثوا وهم قائمون على أقدامهم، وكنتُ قريبًا منهم أسمع ما يدور من الحديث. وقد واصلنا المشي بعد أن ذهب أولاد الإمام، وكلّمني أحمد المطاع مؤكّدًا أنهم عاتبون على الجفاء وعدم اللقاء، ولو حتى وقت المقيل.

وأنه قد ردّ عليهم بأنه لو كان في اجتماعهم خير للشعب ولهم، لما بَخِل بالزيارة ولتردّد إليهم كثيرًا، ولكن التشاؤم قد بلغ الغاية، قائلًا لهم: “إنكم لا تقبلون النصيحة، ولا تتأثّرون بالعتاب.” فسألوه: “ما فعلنا؟ وماذا تصنع؟”

فقال لهم: “أقلّ ما يجب عليكم هو إقناع والدكم الإمام يحيى بأن يتفقّد الجائعين الذين يموتون في الشوارع بالمال الذي لهم حقّ فيه، ويقدّم حتى القليل الذي يعود على الشعب بالنفع. وإلى متى سيظلّ يجمع الملايين ويخزّنها من كدّ الشعب المظلوم الجائع؟”

وأكّد لهم أن والدهم سيجني عليهم وعلى مستقبلهم، وسيتحمّلون مخلفاته الثقيلة المتعبة، والتي ليس لمعالجتها حل.

“قولوا لوالدكم: يرحمكم ويرحم الشعب الذي ولاه وأعطاه كلّ ما عنده.”

وقد أجاب علي بن الإمام بتأثّر وحماس، وأقسم على نفسه أنه سيذهب مع أخويه إلى والدهم، ويصارحونه بالواقع، ويطالبونه بالعمل على إنقاذ الشعب وإنقاذهم، وإقناعه بإنفاق مليون واحد من الملايين لإنقاذ الذين استطاعوا أن يهربوا من معظم المناطق اليمنية هروبًا من الموت بسبب الجوع، ويصلوا إلى صنعاء من أجل إنقاذهم وإعطائهم لقمة العيش. وإذا بهم يتساقطون في الشوارع والمساجد وأمام أبواب المنازل موتى من الجوع، وعلى مرأى ومسمع من الإمام يحيى، الذي هو الإمام والراعي، وهو المسؤول عن رعيّته، دون أن تثيره هذه المناظر المؤلمة أو تحرّك من عاطفته.

بل كان يفرح لممات المواطنين، سواء في بيوتهم أو في الطرقات وداخل صنعاء، وكان يقول لمن يُنَبّهه أو يلفت نظره إلى هذه الكارثة التي أماتت الآلاف: “إنّ هذه هي رحمة من الله، فمن مات فهو شهيد، ومن عاش فهو عتيق.

وأذكر أن بعض الكُتّاب المشهورين عربيًّا انتقد الإمام يحيى، تلك الشخصية العنيدة التي تحمل قلبًا لا يلين، ولا تنفذ إلى جوانبه أية وسيلة من وسائل اللين والرحمة. أذكر أن الكاتب يقول: “يوجد بين الملوك والرؤساء من يردّ على المطالبة بإنقاذ رعيّته الذين تجتاحهم المجاعة بالموت، على أن هذا الموت هو رحمة من الله يختارها لعباده، ليُقنع الناس عن مسؤوليته فيما يجب عليه، وهو وجود لقمة العيش.”

وكانت الحبوب مئات الآلاف من الأقداح تملأ الآبار والمخازن والشُّون، ومئات الملايين من النقد الفضي تملأ القصور في صنعاء وفي تعز وفي حجة.

وكانت في ذلك الحين تُصدر الحبوب إلى الخارج لبيعها كتجارة باسم الإمام وباسم أولاده.

وقد مضت ثلاثة أيام على اللقاء والحوار الذي جرى بين الشهيد أحمد المطاع والثلاثة الأولاد أبناء الإمام يحيى، فإذا بإبراهيم ابن الإمام، رحمه الله، صبيحة اليوم الرابع يُفاجئ أحمد المطاع بزيارته إلى منزله، وأخبر المطاع: “بأننا زرنا والدنا الإمام بعد سماحه لنا، وشرحنا له أحوال الناس، وما بلغَت إليه حالة الوفيات بسبب الجوع، والحبوب موجودة، وما يجب عمله للشعب الذي سلّم له زمام أمره، وطلبنا منهم أن يرحمونا ويرحموا الشعب الذي لم يُقدَّم له أقلّ ما يجب من حقوقه في مدة الثلاثين عامًا.”

وقال إبراهيم: “إننا قلنا له: إنا نلمس من الناس الاشمئزاز والانطواء والكراهية للجميع، وكنا ننتظر أن ننجح في إقناع الإمام، حتى ولو بعض الشيء، لكنه صاح بنا وأخرجنا مطرودين، واتّهمنا بالعقوق والسذاجة، وأننا نريد أن نشجّع الناس ونعينهم على التخلّص من الجميع.

وقال: اليمنيون إذا شبعوا باقُوا، وإذا تعلّموا «عَنكَصُوا» أي مرقوا، خلّوهم على ما هم عليه أسلم لكم، والله ما يُمهلوكم ساعة.”

ثم قال إبراهيم: “وقد خرجنا نجرّ أذيال الخيبة،” مؤكِّدًا، وقد حلف الأيمان، أنه لا شرف له بالعيش والبقاء داخل اليمن حتى يأذن الله بالفرج.

ومن حينه بدأ يفكّر بالخروج. هذه الكلمة ليحيى لأولاده بقي إبراهيم يردّدها في المجالس، وكذا علي بن الإمام، حتى انتشرت واشتهرت، وسمعها الكثير.

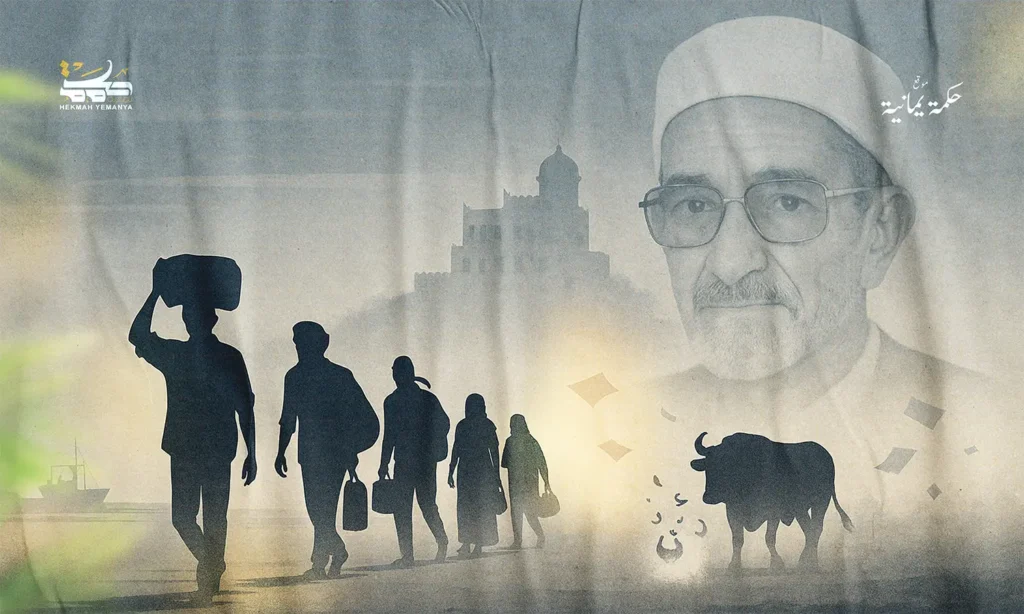

ولتصميم سيف الحق إبراهيم على مغادرة اليمن قصة. فقد هيّأ نفسه للسفر، واستطاع أن يحصل على الموافقة من والده للسفر إلى أسمرة للعلاج.

وفي أسمرة التقى بالآلاف من اليمنيين الذين هربوا من فقر اليمن المفروض من الإمام يحيى، وتحمّلوا الغربة سنين طويلة، باحثين عن أعمال تساعدهم على الحصول على لقمة العيش لهم ولأُسرهم التي تركوها في اليمن واغتربوا من أجلها.

وقد كان المنظر مُخجِلًا، ومُخزيًا، ومثيرًا؛ فكم من مواطن يمني قد تزوّج وأنجب في المهجر، وكم أناسٍ تركوا أسرهم في اليمن، وكانوا يتردّدون لزيارتهم بعد مضي السنين، ويجدون في الخروج والعودة صعوبة.

وكم كان المنظر المحزن والمخزي الذي أثار سيف الحق إبراهيم، حيث وجد من الشعب عشرات الآلاف من اليمنيين، منهم من قد تزوّج، ومنهم بدون زواج، وقد أقاموا في المدن كأسمرة وأديس أبابا، وكثير من الريف في الحبشة.

ولقد أدرك أن السبب لهذه الهجرة كان مظالم والده، وعرف أن المهاجرين والمغتربين في كثير من الأقطار كانوا أضعاف أضعاف ما رأى.

وعقب وصوله إلى عدن، تجمهر اليمنيون حوله، وفرحوا بمقدمه؛ لأن فراره من والده قد يُمكّن من التخفيف من مظالم الإمام وأولاده، خاصة وقد بدأ يواصل الإمام يحيى وولده، ولي العهد أحمد، بالرسائل إلى تعز عن سوء أوضاع اليمنيين المهاجرين الذين هاجروا هروبًا من وحشية ما يُعامَلون به من ظلم وغُرْم لعساكر الإمام، وعَكفة الإمام، وأولاد الإمام. ولكن يحيى لم يأبه، ولم يُبالِ.

واستمر إبراهيم مع الأحرار يُناضل، ويكتبون الحقائق عن الإمام يحيى وأولاده، ويوزّعون المنشورات، ويكتبون في الصحف، حتى جاءت ثورة عام 1948م.

وإذا كان المناضلون الأحرار قد صبروا على كلّ ما تعرّضوا له من السجون والتشرّد وخراب البيوت من الطاغية ووليّ عهده، فإن الطاغية وسيوفه كانوا يزدادون غُرورًا، وعُتُوًّا، ونُفورًا، وتألهًا، وبطشًا.

وقد يئس الأحرار من أيّ تغيير يقوم به الطاغية، ولو القليل من ذلك، نتيجة لسوء تحكّمهم وسوء طباعهم، أو أن يُقدِّموا ولو اليسير من الإصلاح للشعب.

حكايات مفزعة عن شعوذات الإمام يحيى

ولأمانة التاريخ، فقد كان عامل صنعاء حسين بن عبد القادر له الدور الكبير في الدفاع عن الأحرار لدى الإمام يحيى، وكان يُشجّع من يطمئنّ إليه من الأحرار، وكان يتتبّع قصص الإمام يحيى ويحفظها ويُردّدها على مسامع من يثق بهم.

ومن ذلك القصة المعروفة حينذاك. فقد كان أحد فقراء مدينة ذمار يريد أن يتزوج، ويطلب العون على ذلك من أهل ذمار، وقد أرشده أحد الأذكياء من أهل ذمار – وكان ممّن يعرف الكثير عن بُخل الإمام وقسوته – إلى أن يجعل من مطالبة الرجل نكتة، بأن يصعد إلى الإمام يحيى في صنعاء ويطلب المساعدة.

وقد كتب له، مع جماعة من العلماء والوجهاء، قرارًا بثبوت فقره وضرورة مساعدته على الزواج، وأن أمير المؤمنين هو المرجع للإنقاذ والإغاثة لمثل هذا، فسافر إلى صنعاء مشيًا على الأقدام ثلاثة أيام، ومعه التقرير، ولعلّه غير مطمئن إلى النتيجة المطلوبة.

وقد وصل إلى صنعاء، وتمكّن من مقابلة الإمام، وعرض عليه التقرير الطويل العريض، فكتب الإمام أمرًا بخطّه على التقرير:

(إلى عامل ذمار، سلّموا له عشرة ريالات معونة على الزواج).

فلمّا رأى الذماري أمر الإمام، كاد يُصعق بعد عزمه وتعبه، وقال منفعِلًا:

“لقد قلت لهم بذمار: إنه ابن حميد الدين الذي يأخذ ولا يعطي، وقلت لهم: والله لو تحوّلت أمامه ووقعت كلي (إحليلاً) – أي ذَكرًا – ما رحم لحالي”.

ورمى بالحوالة إلى جنب الإمام يحيى، وقال:

“أوفِ بهذه العشرة الريالات الملايين التي ما وسعتها المخازن!”.

وقد استاء الإمام، وتغيّر وجهه لهذه المجابهة، وأمر أمير العَكفة “النهاري” أن يُبلغه بمغادرة صنعاء فورًا، أو يُساق إلى سجن القلعة ليقضي فيه أيام شبابه.

وقد ذكّرتني هذه القضيّة بأشياء مماثلة عن البُخل، وتحتوي على أشياء فيها الشعوذة والدجل والتضليل. ومثل هذه القضايا لا بدّ من سردها للتاريخ بأمانة، ليعرف الخلف ما عمله السلف، وليكون الحاضر والمستقبل على بيّنة ممّا سبقه في الماضي، فيكون على معرفة وعِظة وحذر.

ومثل هذا فيه الفائدة من سرد القضايا أو القصص التاريخية، ولئلا يُقال: لا يُحسن الحديث عن الموتى.

وهذا هو مذهبي: أن يُذكر الميّت بالخير عملًا بالحديث (اذكروا محاسن موتاكم)، لكن لو كان فردًا غير حاكم، وغير إمام.

أمّا إمام له عهد ويحكم شعبًا، فضرورة تاريخيّة أن يعرف الشعب كيف كان حكمه: عادلًا أم ظالمًا؟ صادقًا أم كاذبًا؟ وكيف كان نظامه الاقتصادي والأمني والقضائي والسياسي الذي ارتكز عليه؟

وماذا عمل للشعب: هل طوّره بعد الحكم العثماني؟ أم زاده تخلّفًا فوق ما هو عليه من التخلّف؟ كما أنه يلزم تسجيل ما يقع في العهد الذي يليه.

وكل الناس يؤرّخون لشعوبهم، فأيّ شعبٍ يُضيّع تاريخه، فهو المسؤول عن ضياع نفسه وشعبه. وكم ورد في القرآن من قصص المحسنين والعادلين وما عملوا، والمسيئين فيما عملوا وما انتهوا إليه.

وإذا فاتك التفاتٌ إلى الماضي

فقد غاب عنك وجهُ التأسي

أجل، لقد كان دعاة الإمام يحيى ينشرون دعايةً في أكثر المدن والقرى من الشعوذة والخرافات، وبدلًا من أن يُحاربها دينًا وإنسانيةً، فقد كان يتبنّاها، ويُحرّك مثل هذه القضايا والشعوذة والخرافات وينشرها في الأذهان.

ومنها أنه كان، بوحيٍ منه وإيعازٍ إلى خاصّته، يُروَّج لهم أن الإمام يحيى يستيقظ في الثلث الأخير من كلّ ليلة، ويذهب إلى الحرم المكي أو الحرم المدني ليؤدّي صلاة الفجر هناك، ثم يعود بعد الصلاة إلى قصره “دار السعادة” لينام حتى شروق الشمس.

وقد صادف يومًا أن الإمام يحيى كان يُراقب الجزار أحمد قُطَيرة من نافذة قصره في الجهة الغربية المطلة على البستان، ولمّا رأى الجزار – بعد أن أكمل ذبح الخروف وتقطيعه – يأخذ ما يأخذه الجزارون عادةً من الرئة وبعض البطون التي تُعطى للقطط، وأدخلها في حقيبته؛ انتقل الإمام يحيى مسرعًا من جهة الدار الغربية المطلة على البستان إلى النافذة الشرقية المطلة على باب دار السعادة، ونادى بأعلى صوته:

“يا شاويش فلان، أمسِكوا الجزار بسرقته التي ستجدونها في حقيبته، واحبسوه وقيّدوه.”

وقد تحرّك الجزار، وعند وصوله إلى الباب، ألقوا عليه القبض، وأخذوا ما في حقيبته من الرئة والبطون التي تعافها النفوس الآدمية، وحملوه مقيّدًا بالحديد، وقالوا: “أنت محبوس بأمر الإمام.”

فصاح محتجًّا: “ما فعلت؟ وأين العدالة؟”

وبالمصادفة، فقد أبقوه محبوسًا في مكان “المستلم” للباب.

وعندما رأى الجزارُ الإمامَ يحيى في اللحظات التي يخرج فيها من الباب، وهو راكب على عربته الخيليّة، صاح بأعلى صوته مخاطبًا الإمام:

“أسألك بالذي بيشلّك إلى مكة في دقيقة ويرجعك في دقيقة: أن لا تكون قد ظلَمتَني!”

وقد استاء الإمام لهذا الكلام استياءً كبيرًا، وعندما وصل بعربته إلى باب حريمه، أمر أحد أفراد حرَسه أن يذهب إلى المقام لتبليغ المستلمين بسرعة إطلاقه.

وقد أمر الإمام بإطلاقه على الفور، خوفًا من أن يعود إلى القصر ويعود الصياح من الجزار.

وقد عرف الإمام من الجزار التهكّم والذكاء، فخاف من السامعين الآخرين أن يفهموا ما فهمه الجزار.

وليس غريبًا أن الرسول العظيم، صلوات الله عليه، قد أُسريَ به ليلًا كمعجزة لنبي، وتكلّم عنها القرآن، وقد اختلف العلماء عن كيفية الإسراء: هل هو بالروح أم بالجسد؟

أمّا شعوذة ودجل صخرةٍ مثل الإمام يحيى، واعتبار نفسه من “أهل الخطوة”، وكذبه على الله وعلى الناس من الجهّال والمغفّلين، فشيء يتجاوز حدود العقل والأخلاق والإيمان.

وحكايةٌ نسردها، وهي أن الحاج علي جبهة، وهو من جزّاري صنعاء أيضًا، اشترى ثورًا ليذبحه ويبيع لحمه للناس، بحسب عادته في كلّ يوم.

وقد ساق الثور الذي اشتراه إلى منزله، وأعطاه من طعام الأنعام المعروف (القصب والقضب)، فامتنع الثور عن الأكل، فأعطاه كُدمًا من التي كانت تُوزَّع للجيش، وهي مجموعة من كلّ الحبوب، فأكل برغبة، ولم يرغب في أكل شيءٍ من الطعام غير الكُدم.

فتصوّر الجزار أن الثور حينما رفض طعام الأنعام وأكل الكُدم الآدمي، ربما لأنه قد يكون آدميًّا، وأنه «بَدَه من البَدَهات» التي تُقلِب الآدمي إلى حيوان، في نظر العامة والمغفّلين.

وهذه الخرافات يُروّجها الإمام يحيى نفسه. لذا خرج الجزار المذكور إلى الشارع يدعو الناس ويجمعهم ليُشاهدوا هذه الكارثة التي نزلت عليه، فاجتمع الناس بمختلف فئاتهم، متسابقين على مشاهدة الثور الذي أصله آدمي.

وكان من بين المشاهدين عدد من كبار التجار والمعروفين بالوجاهة عند الناس والإمام، وهم من الشيعة والمقلّدين المُفرِطين، وقد دلّوا الجزار الحاج علي جبهة أن لا يحلّ هذه المشكلة غير أمير المؤمنين الإمام.

واتفقوا أن يتحرّك الجزار مع الثور، والناس معه – وقد كان المجتمعون صغارًا وكبارًا، ذكورًا وإناثًا – مستغربين من “البَدَه” التي لا يعرفونها، ولكن يسمعون عنها أنها من الجان، وتحوّل الإنسان إلى أيّ حيوان.

ولمّا وصلوا جميعًا إلى باب “دار السعادة” – التي لم يمضِ على إكمال بنائها وانتقال الإمام إليها غير أشهر – وقف الجميع مع الثور في الساحة المواجهة لباب دار السعادة.

وقد اهتمّ المُبلِّغون بالتبليغ إلى الإمام يحيى بأن أهل صنعاء، كبيرهم وصغيرهم، يُطالبون الإذن بالسلام، فطلب من المُبلِّغين أسماء المعروفين من الحاضرين، فسمّوا للإمام المعروفين، فقال: ليدخلوا وحدهم.

فدخلوا إليه، ووقفوا أمامه خاشعين خاضعين، بقلوبٍ راجفة وعيونٍ واجفة، وشرحوا محنة الثور، وطلبوا من الإمام حسمها.

فوضع إصبع يده على خدّه وسكت، ثم قال لهم: “إنّ مثل هذه البَدَهات الخبيثات كنّا قد قضينا عليهنّ في كلّ مكان، ولم يبقَ منهنّ في البلاد غير ثلاث، ومحنة هذا الثور هي عمل هؤلاء الثلاث المتبقّيات.”

وأمر المُبلِّغ قاسم الريمي بالاحتفاظ بالثور في مكان في “المقام”، وأن يُعطَى الإمام مفتاح المكان.

ووعد أهل صنعاء أنه سيتفرّغ تلك القبلة (الجمعة) لملاحقة الثلاث المتبقّيات، ويُلزمهنّ بإرجاع الثور إلى رجولته كما خلقه الله، وطلب من الحاضرين المراجعين أن يدعوا الله العون للإمام.

وقد خرج التجّار من عند الإمام، وعاد أهل صنعاء وهم مسرورون من الإمام، آمنين من شرّ “البَدَهات” التي تُحوِّل الرجال إلى حيوانات.

بعد ذلك أمر الإمام خادمه الخاص الحاج أحمد قلاله أن ينقل الثور ليلًا إلى العرضي، إلى جانب الخيل والبغال والحمير والثيران في “النقليّة”، كما أمر الإمام أن يُذبح الثور سرًّا ليلًا، ويُحتفَظ بجلده، لئلّا يظهر جلده على أحد، ويُوصَل الجلد إلى المقام.

وفعلاً تم هذا خلال تلك الليلة، حيث نُقل الثور إلى “عدني عرضي المدفعية” بعد ذبحه، لتأكله النسور والكلاب، وقد اختاروا لذبحه جزّارًا شابًّا من جزّاري باب اليمن، اسمه أحمد البورعي.

طلبوه نصف الليل من منزله، وهو نائم، وأخرجوه إلى العرضي ليذبح الثور، وقد عرف الثور من أول نظرة أنه هو نفسه ثور الحاج علي جبهة.

وفي اليوم التالي، نزل آلاف من أهل صنعاء، ومن بينهم أولئك التجّار، إلى باب دار السعادة ليسمعوا النتيجة، فقال لهم الإمام يحيى بأعلى صوته:

“الحمد لله، ظفَرَنا الله بتلك البَدَهات الخبيثات المتبقّيات، وأرجعنا الثور رجلًا كما خلقه الله.”

ويقول الإمام يحيى: “من العجيب أن الرجل كان من الصالحين العقلاء، ولا نحب أن نكشف عن اسمه، وقد يكون موجودًا بين الحاضرين، فعليكم أن تطمئنّوا وتحمدوا الله.”

وعاد أهل صنعاء صغارهم وكبارهم يردّدون الأهازيج ويدعون للإمام!

ومن الأشياء المضحكة أن الجزّار أحمد البورعي، الذي ذبح الثور ليلًا، ذهب في اليوم التالي إلى الحاج علي جبهة، فسأله عن الثور، فقال له: “قد قلبه مولانا الإمام آدميًّا،” وقال إنه طلب من الإمام مساعدته لفقره، ولأن قيمة الثور هي كلّ رأسماله، فلم يساعده.

فقال له أحمد البورعي: “أكلّمك بما عندي، وتعطيني عهدًا بألّا تُخبر أحدًا؟” فوافق الحاج علي جبهة، وحلف اليمين، فقال له أحمد البورعي: “أنا ذبحت ثورك في العرضي ليلة أمس، وقد أخرجوني من بيتي ليلًا، وكنتُ نائمًا، وأقلّ ما يجب على الإمام أن يساعدك بقيمته، لا بـ(بَدَه) ولا الثور آدمي! إنما هو ثور، ذبحوه للكلاب والنسور.”

فقال له الحاج علي جبهة: “لا يتصوّر أني أنطق أنك أخبرتني، لا أنت ولا غيرك.”

وفي الصباح، وصل الحاج علي جبهة إلى باب دار السعادة وطلب المقابلة، فبلّغوا به، وأُذن له، فدخل على الإمام فورًا.

فقال الجزار همسًا: “يا مولانا، قالوا ثوري ذبحوه في العرضي ورجموه للكلاب والنسور.

” فغضب الإمام يحيى، وقال مخاطبًا الجزار: “من خدعك بهذا الكلام؟”

فأجاب الحاج علي جبهة قائلًا: “لا يمكن أن أتكلم عنه، والمهم: ارحموني وأعطوني قيمة الثور ولو باسم صدقة.”

فقال له الإمام: “أنت لا تحترم الإمام!” وأمر أحد الحرس بأخذه إلى سجن الصنايع (الذي تحوّل فيما بعد إلى دار ضيافة). وكان الجزار يصيح بأعلى صوته:

“لا ثوري، ولا به جراد، ولا مسبيّ سَلِم!”

وقد بلغ الإمام هذا الكلام، واعتبره تحدّيًا له، فأمر القاضي عبد الله العمري أن يطلبه إليه، ويعطيه نصف قيمة الثور، ويُحذّره من العقاب الشديد، فيما لو حاول أن يُصدّق الشياطين.

إن من يقرأ هذه القصة قد يعتبرها نوعاً من الخيال المستحيل وقوعه، ولكنها قصة واقعية عن الإمام يحيى، وما كان ينسجه من الشعوذة. ومن له شك فليرجع إلى كثير من المسنين الذين لا يزالون أحياء ليعرفوهم بصدق القصة وأنهم عرفوها وعاشوها.

مقابس من كتاب: كتاب وثائق أولى عن الثورة اليمينة، ص٢١١-٢٤٢.