إنَّ التاريخ ليتكلم بلغةٍ أوسع من ألفاظه إذا قرأه من يقرؤه على أنه بعض نواميس الوجود صورت فيها النفس الإنسانية، كيف اعتورت أغراضها، وكيف مدت في نسقها، وكيف تغلغلت في مسالكها، وما تأتي لها فجرت به مجراها، وما دفعها فانحدرت منه إلى مقارها. فهو ليس بكلام تستقبله تقرأ فيه، ولكنه أحوال من الوجود تعترضها فتغير عليك حسك بإلهامها وأحلامها، وتتناولها من ناحية فتتناولك من الأخرى، فإذا الكلمة من ورائها معنى، من ورائه طبيعة، من ورائها سبب وحكمة، وإذا كل حادثة فيها إنسانيتها وإلهيتها معاً، وإذا الوجود في ذهنك كالساعة ترسم لك حد الثانية بخطرتين، وحد الدقيقة من عدد محدود من الثواني، ثم حد الساعة إلى حد اليوم، وإذا البيان في نفسك من كل هذه الحواشي، وإذا التاريخ فيما تقرؤه مفنن في ظاهره وباطنه يفيء عليك من ألفاظه ومعانيه بظلال هي صلتك أنت أيها الحي الموجود بأسرار ما كان موجوداً من قبل.

كذلك قرأت بالأمس تاريخ الهجرة النبوية في كتاب أبي جعفر الطبري لأكتب عنه كلمة في (الرسالة) فلم أكن علم الله – في كتاب ولا في حكاية، بل في عالم انبثق في نفسي مخلوقاً تاماً بأهله وحوادث أهله، وأسرار أهله وحوادثه جميعاً، كما يرى المحب حبيبه، لا يكون الجميل في محل إلا امتلأ مكانه بعاشقه، فهو مكان من النفس والدنيا، لا من الدنيا وحدها، وفيه الحياة كما هي في الوجود بمظهر المادة. وكما هي في الجب بمظهر الروح. وتلك حالة من القراءة بالروح والكتابة بالروح متى أنت سموت إليها رأيت فيها غير المعنى يخرج معنى، ومن لا شيء تخلق أشياء، لأنك منها اتصلت بأسرار نفسك، ومن نفسك اتصلت بأسرارٍ فوقها، فيصبح التاريخ معك فن الوجود الإنساني على الوجه الذي أفضت به الحكمة إلى الحياة لتستمر بالنفس الإنسانية، لا فن علم الناس على الوجه الذي أفضت به الحوادث مما بين الحياة والموت.

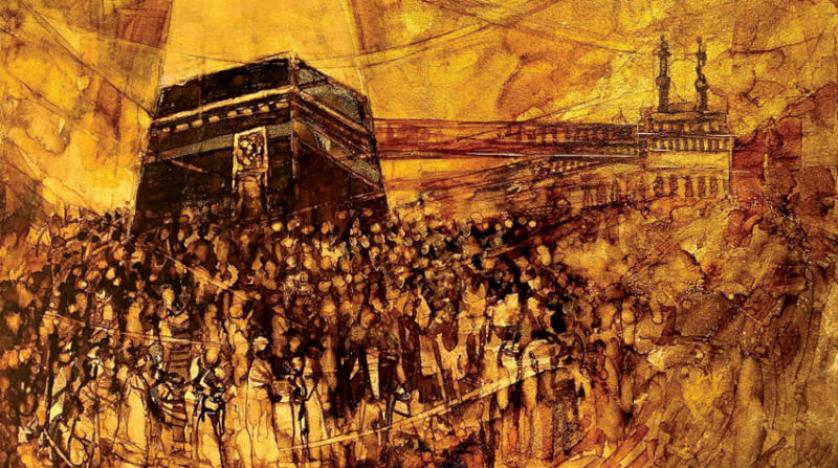

نشأ النبي ﷺ في مكة واستنبئ على رأس الأربعين من سنه، وغير ثلاث عشرة سنة يدعوا إلى الله قبل أن يهاجر إلى المدينة فلم يكن في الإسلام أول بدأته إلا رجل وامرأة وغلام: أما الرجل فهو هو (ﷺ)، وأما المرأة فزوجه خديجة، وأما الغلام فعلي أبن عمه أبي طالب، ثم كان أول النمو في الإسلام بحر وعبد: أما الحر فأبو بكر، وأما العبد فبلال، ثم اتسق النمو قليلاً قليلاً ببطء الهموم في سيرها، وصبر الحر في تجلده، وكأن التاريخ واقف لا يتزحزح، ضيق لا يتسع، جامد لا ينمو: وكان النبي (ﷺ) أخو الشمس؛ يطلع كلاهما وحده كل يوم. حتى إذا كانت الهجرة من بعد، فانتقل الرسول إلى المدينة – بدأت الدنيا تتقلقل، كأنما مر بقدمه على مركزها فضغطها فحركها، وكان خطواته في هجرته تخط في الأرض، ومعانيها تخط في التاريخ، وكانت المسافة بين مكة والمدينة، ومعناها بين المشرق والمغرب.

لقد كان في مكة يعرض الإسلام على العرب كما يعرض الذهب على المتوحشين، يرونه بريقاً وشعاعاً، ثم لا قيمة له وما بهم حاجة إليه، وهو حاجة بني آدم إلا المتوحشين، وكانوا في المحادة والمخالفة الحمقاء، والبلوغ بدعوته مبلغ الأوهام والأساطير – كما يكون المريض بذات صدره مع الذي يدعوه في ليالي القر إلى مداواة جسمه بأشعة الكواكب؛ وكانت مكة هذه صخراً جغرافياً يتحطم ولا يلين، وكأن الشيطان نفسه وضع هذا الصخر في مجرى الزمن ليصد به التاريخ الإسلامي عن الدنيا وأهلها.

لقد كان في مكة يعرض الإسلام على العرب كما يعرض الذهب على المتوحشين، يرونه بريقًا وشعاعًا، ثمَّ لا قيمة له وما بهم حاجة إليه، وهو حاجة بني آدم إلا المتوحشين، وكانوا في المحادة والمخالفة الحمقاء، والبلوغ بدعوته مبلغ الأوهام والأساطير – كما يكون المريض بذات صدره مع الذي يدعوه في ليالي القر إلى مداواة جسمه بأشعة الكواكب؛ وكانت مكة هذه صخرًا جغرافيًا يتحطم ولا يلين، وكأن الشيطان نفسه وضع هذا الصخر في مجرى الزمن ليصد به التاريخ الإسلامي عن الدنيا وأهلها.

وأوذي رسول الله ﷺ، وكذب وأهين، ورجف به الوادي، يخطوا فيه على زلازل تتقلب، ونابذه قومه وتذامروا فيه، وحض بعضهم بعضاً عليه، والصفق عنه عامة الناس وتركوه إلا من حفظ الله منهم، فأصيب كبيراً باليتم من قومه، كما أصيب صغيراً باليتم من أبويه.

وكان لا يسمع بقادم يقدم من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له فدعاه إلى الله وعرض نفسه عليه، ومع ذلك بقيت الدعوة تلوح وتختفي كما يشق البرق من سحابه على السماء، ليس إلا أن يرى ثم لا شيء بعد أن يرى!

فهذا تاريخ ما قبل الهجرة في جملة معناه، غير أني لم أقرأه تاريخاً، بل قرأت فيه فصلا رائعاً من حكمة الإلهية، وضعه الله كالمقدمة لتاريخ الإسلام في الأرض، مقدمة من الحوادث والأيام تحيا وتمر في نسق الرواية الإلهية، المنطوية على رموزها وأسرارها، وتظهر فيها رحمة الله تعمل بقسوة، وحكمة الله تتجلى في غموض، فلو أنت حققت النظر لرأيت تاريخ الإسلام يتأله في هذه الحقبة، بحيث لا تقرؤه النفس المؤمنة إلا خاشعة كأنها تصلي، ولا تتدبره إلا خاضعة كأنها تتعبد.

بدأ الإسلام في رجل وامرأة وغلام، ثم زاد حراً وعبداً، أليست هذه الخمس هي كل أطوار البشرية في وجودها، مخلوقة في الإنسانية والطبيعة، ومصنوعة في السياسة والاجتماع؟ فها هنا مطلع القصيدة، وأول الرمز في شعر التاريخ.

ولبث النبي ﷺ ثلاث عشرة سنة لا يبغيه قومه إلا شراً، على أنه دائب يطلب ثم لا يجد، ويعرض ثم لا يقبل منه، ويخفق ثم لا يعتريه اليأس، ويجهد ثم لا يتخونه الملل، ويستمر ماضياً لا يتحرف، ومعتزماً لا يتحول، أليست هذه هي أسمى معاني التربية الإنسانية، أظهرها الله كلها في نبيه، فعمل بها وثبت عليها، وكانت ثلاث عشرة سنة في هذا المعنى كعمر طفل ولد ونشأ وأحكم تهذيبه بالحوادث حتى تسلمته الرجولة الكاملة بمعانيها، من الطفولة الكاملة بوسائلها؟ أفليس هذا فصلاً فلسفياً دقيقاً يعلم المسلمين كيف يجب أن ينشأ المسلم، غناه في قلبه، وقوته في إيمانه، وموضعه في الحياة موضع النافع قبل المنتفع، والمصلح قبل المقلد. وفي نفسه من قوة الحياة ما يموت به في هذه النفس أكثر ما في الأرض والناس من شهوات ومطامع؟

ثم أليست تلك العوامل الأخلاقية هي هي التي ألقيت في منبع التاريخ الإسلامي ليعب منها تياره، فتدفعه في مجراه بين الأمم، وتجعل من أخص الخصائص الإسلامية في هذه الدنيا – الثبات على الخطوة المتقدمة وإن لم تتقدم، وعلى الحق وإن لم يتحقق؛ والتبرؤ من الأثرة وإن شحت عليها النفس، واحتقار الضعف وإن حكم وتسلط، ومقاومة الباطل وإن ساد وغلب، وحمل الناس على محض الخير وإن ردوا بالشر، والعمل للعمل وإن لم يأت بشيء؛ والواجب للواجب وإن لم يكن فيه كبير فائدة، وبقاء الرجل رجلاً وإن حطمه كل ما حوله؟

ثم هي هي البراهين القائمة للدر قيام المنارة في الساحل – على نبوة محمد ﷺ، تثبت ببرهان الفلسفة وعلوم النفس أنه روح وغاياتها المحتومة بالقدر، لا جسم ووسائله المتغلبة بالطبيعة، ولو كان رجلاً ابتعثته نفسه لتحمل الحيل لسياسته، ولأحدث طمعاً من كل مطمع، ولركد مع الحوادث وهب، ولما استمر طوال هذه المدة لا يتجه وهو فرد إلا اتجاه الإنسانية كلها كأنما هو هي.

ولو هو كان رجل الملك أو رجل السياسة لاستقام والتوى، ولأدرك ما يبتغي في سنوات قليلة، ولأوجد الحوادث يتعلق عليها، ولما أفلت ما كان موجوداً منه يتعلق به، ولما انتزع نفسه من محله في قومه وكان واسطة فيهم، ولا ترك عوامل الزمن تبعد وهي كانت تدنيه. قالوا إن عمه أبا طالب بعث إليه حين كلمته قريش فقال له. يا أبن أخي، وإن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبق عليّ وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق، فطن رسول الله ﷺ أنه قد بدا لعمه فيه بداء، وأنه خاذله ومسلِّمه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه، فقال: يا عماه، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم استعبر ﷺ فبكى، يا دموع النبوة! لقد أثبت أن النفس العظيمة لن تتعزى عن شيء منها بشيء من غيرها كائناً ما كان، لا من ذهب الأرض وفضتها، ولا من ذهب السماء وفضتها، إذا وضعت الشمس في يد والقمر في الأخرى.

وكل حوادث المدة قبل الهجرة على طولها ليست إلا دليل ذلك الزمن على أنه زمن نبي، لا زمن ملك أو سياسي أو زعيم؛ ودليل الحقيقة على أن هذا اليقين الثابت ليس يقين الإنسان الاجتماعي من جهة قوته، بل يقين الإنسان الإلهي من جهة قلبه؛ ودليل الحكمة على أن هذا الدين ليس من العقائد الموضوعة التي تنشرها عدوى النفس للنفس، فها هو ذا لا يبلغ أهله في ثلاث عشرة سنة أكثر مما تبلغ أسرة تتوالد في هذه الحقبة؛ ودليل الإنسانية على أنه وحي الله بإيجاد الإخاء العالمي والوحدة الإنسانية. أفلم يكن خروجه عن موطنه هو تحققه في العالم؟

ثلاث عشرة سنة، كانت ثلاثة عشر دليلاً تثبت أن النبي ﷺ ليس رجل ملك، ولا سياسة، ولا زعامة، ولو كان واحداً من هؤلاء لأدرك في قليل؛ وليس مبتدع شريعة من نفسه، وإلا لما غبر في قومه وكأنه لم يجدهم وهو حوله؛ وليس صاحب فكرة تعمل أساليب النفس في انتشارها، ولو كأنه لحملهم على محضها وممزوجها؛ وليس رجلاً متعلقاً بالمصادفات الاجتماعية، ولو هو كان لجعل إيمان يوم كفر يوم؛ وليس مصلح عشيرة يهذب منها على قدر ما تقبل منه سياسة ومخادعة؛ ولا رجل وطنه تكون غايته أن يشمخ في أرضه شموخ جبل فيها، دون أن يحاول ما بلغ إليه من إطلاله على الدنيا إطلال السماء على الأرض؛ ولا رجل حاضره إذ كان واثقاً دائماً أن معه الغد وآتيه، وإن أدبر عنه اليوم وذاهبه؛ ولا رجل طبيعته البشرية يلتمس لها ما يلتمس الجائع لبطنه؛ ولا رجل شخصيته يستهوي بها ويسحر؛ ولا رجل بطشه يغلب به ويتسلط؛ ولا رجل الأرض في الأرض، ولكن رجل السماء في الأرض.

هذه هي حكمة الله في تدبيره لنبيه قبل الهجرة، قبض عنه أطراف الزمن، وحصره من ثلاث عشرة سنة في مثل سنة واحدة، لا تصدر به الأمور مصادرها كي تثبت أنها لا تصدر به؛ ولا تستحق به الحقيقة لتدل على أنها ليست من قوته وعمله. وكان ﷺ على ذلك وهو في حدود نفسه وضيق مكانه يتسع في الزمن من حيث لا يرى ذلك أحد ولا يعلمه، وكأنما كانت شمس اليوم الذي سينتصر فيها، قبل أن تشرق على الدنيا بثلاث عشرة سنة – مشرقة في قبله ﷺ.

والفصل من السنة لا يقدمه الناس ولا يؤخرونه، لأنه من سير الكون كله؛ والسحابة لا يشعلون برقها بالمصابيح، ومع النبي من مثل ذلك برهان الله على رسالته، إلى أن نزل قوله تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) فحل الفصل، وانطلقت الصاعقة، وكانت الهجرة.

تلك هي المقدمة الإلهية للتاريخ، وكان طبيعيًا أن يطرد التاريخ بعدها، حتى قال الرشيد للسحابة وقد مرت به أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك.

*مجلة الرسالة/العدد 42/ نشر بتاريخ: 23 – 04 – 1934