· نهر الحكايات

كلما خطا إنسان خطوة فوق تراب الأرض وُلدت حكاية، وكبرت حكاية، وانتهت حكاية.

حكاياتنا هي حياتنا الملأى بقصص الأجداد وأحلام المعاصرين. وهي أداتنا للعبور البصير ذهابًا وإيابًا بين الخاصّ والعام. من التاريخ الصغير الذي يسلط الضوء على آثار خلوات السلاطين وسقطاتهم، وحياة العلماء وجهادهم، ومعاناة البسطاء وصبرهم، إلى التاريخ الكبير الذي يخلّد الأمجاد والهزائم في الأحداث الكبرى بأسماء وأرقام جامدة.

نحن لا نقنع بحياة واحدة، فنقصد وعاء التاريخ كي نضم إليها حيوات أخرى لا يحصيها عدٌّ. ونسافر عبر الزمن لنتلمس الخيط الذي ينتظم حاضرنا بالماضي المغيَّب عنا، وربما لنستشرف المستقبل؛ فالتاريخ يُعيد نفسه كثيرًا، وقصص التاريخ لم تُخلق إلا للاعتبار!

إن الوقت كنزٌ أُعطيَ لجميع الخلق سواءً بسواء، فبورك فيه لبعضهم، وخسر بركتَه آخرون.. وقراءة التاريخ هي آلة الزمن التي تحملنا إلى عصور وأماكن ما كان لنا أن نزورها حتى في أحلامنا.. على صهوة الرواية التاريخية، أو السيرة الذاتية، أو الكتاب التاريخي، أو غير ذلك.

اِقرءوا التاريخَ إذ فيه العبَر

ضلَّ قومٌ ليس يدرونَ الخبر

· فلسفة قراءة التاريخ

كلما ابتعدنا عن الحدث زمانًا كانت التفصيلات الصغيرة أقل أهمية في تبنّي الآراء عنه.

يقول د. جاسم سلطان: “يمكن تصنيف التاريخ إلى صنفين، لكلٍّ منهما هدف ووظيفة يُستخدَم لأجلها؛ الصنف الأول يُسمَّى بالتاريخ الصغير، ويشمل عادةً أخبار الملوك والسلاطين والقصور، وما يدور فيها من مؤامرات وصراعات على السلطة من ناحية، وما فيها من حديث عن النساء والترف والجنس والمال من ناحية أخرى، ويهدف هذا الصنف إلى تحطيم معنويات الأمة، وتقزيم دورها، والتقليل من شأنها، ويصر عدد من المستشرقين على تصدير هذا النوع إلى التاريخ الإسلامي ليشيع في نفس شعوب المسلمين استصغارًا لأنفسهم، وقابلية لاستعمارهم، أما الصنف الثاني فهو التاريخ الكبير الذي يتناول حركة المجتمع والناس، ويرصد إنجازاتهم في المجال السياسي والاقتصادي والعسكري وحتى الثقافي، وهنا يوظَّف التاريخ الكبير لرفع الروح المعنوية للشعوب، وإشعارهم بعظمة تاريخهم، وقدرتهم على التغيير للأفضل”.

من الصعب العثور على رواية تاريخية تتناول التاريخ الكبير لفترة ما دون التركيز على التاريخ الصغير لحكّام تلك الفترة، ومن العسير على الكاتب الروائيّ إظهار حركة التاريخ العامة إلا عبر منظار الولوج إلى تفصيلات الشخصيات فيها، مأكلهم ومشربهم وأزواجهم، فسادهم وترفهم، حتى نكاد نغرق مع الكاتب فيها، وربما انطبع في أذهاننا أنها سمة ذلك العصر إن لم نقرأ عنه في مصدر آخر عقب ذلك.

يشبه تاريخ الدول عمر الإنسان إلى حدّ كبير، فكلّ ما مرّ به قد ساهم في صنعه على نحو ما، يستوي في ذلك تذكّرُه ونسيانه، لكنّ وعيه للمؤثرات التي صنعت ماضيه وامتدت إلى حاضره هو من يحدّد قَدر انتفاعه بها عبوراً إلى المستقبل.

إنّ قراءة التاريخ هي قراءة للإنسان، ألا يجدر بالقراءة الإنسانيّة أن تقرّبَنا من الإنسان!

· بذور لقراءة التاريخ

لي مع قراءة التاريخ قصة طويلة لا تخلو من طرافة، تتأرجح بين الألفة والفرقة، والتعلق والنسيان .. بدأت في المرحلة الثانوية مع كتاب (البداية والنهاية) لابن كثير .. كان يطيب لي أن أقرأ فقرات منه بصوت عالٍ لألفت سمع صديقاتي كلما وقعت عيني على نكتة أو لطيفة. نقشت تلك المشاركة الوجدانية في نفسي رسمًا عميقًا، ظلت ذاكرتي تحمله إلى الساعة التي أكتب فيها الآن (بعد عقود من الزمن).

· التراجم والسيَر الذاتية

وخُذ لك زادَينِ مِن سيرةٍ

ومِن عملٍ صالحٍ يُدّخَر

وكن رجلاً إن أتَوا بعدهُ

يقولونَ مرَّ وهذا الأثر

السيَر الذاتية تاريخ من نوع خاص، ولون عالٍ من الأدب والتاريخ والحكاية. ما طرقتُ بابه يومًا إلا حملني إلى عوالم بعيدة، ومشاعر دافئة، وتجارب نافعة. لأعود بعد ذلك إلى حالي وأوراقي وقد صرتُ أكثرَ رضا، وأوسعَ صدرًا، وأعمقَ فهمًا.

وقعتُ في أسر السيَر الذاتيّة، مذ قرأتُ قصص التابعين في المرحلة الثانوية، ثم قصص عظماء العالم، وصولًا إلى قصص المؤثرين المعاصرين.

لم أكن أملك مع التاريخ إلا التأمل والحسرة والأماني.

مع كل شخصية أبدأ بالتعرف عليها والاقتراب من عالمها أتوقف طويلًا عند سنة ميلاده أو وفاته، وأجدني تلقائيًا أحصي السنوات التي تفصلني عنه .. كم كان عمري حين بدأ يُؤلّف؟ كم عامًا بين ميلاده وميلادي، أو بين وفاته وميلادي؟

ما الذي كنت أفعله أو أفكر فيه بينما نحن (هو وأنا) متواجدَين معًا (أحياء) على هذه الأرض؟ لمَ لمْ ألتق به أو أسمع عنه أو أقرأ له حينها أو بعدها بقليل؟

توحي لنا قصص الأوّلين بأنّ الأرض كانت كبيرة جدًا، وأنّ المجد كان حقيقيًا جدًا، والعمرَ مباركٌ جدًا، أو أننا نرى كلّ ما تفلّت من بين أصابعنا كذلك!

لم ينقذني من الإحساس بالغبن -لجهلي كثيرًا من العظماء- إلا قراءة المزيد من الكتب. وكلما طالعت كتابًا جديدًا أدركت جزءًا من بغيتي، أشعلت بها جذوة تَوقي، وأطفأتُ بها شيئًا من حسرتي.

الكتاب الحقيقي يهزك من الداخل؛ هذا ما كتبتُه مباشرة بعد انتهائي من قراءة كتاب (أشياء كنتُ ساكتة عنها) للكاتبة آذر نفيسي .. طول مدة قراءتي لهذا الكتاب الآسر كنت أتساءل عن سره، كيف يكون الكتاب حقيقيًا؟ بل كيف يكون الإنسان صادقًا مع نفسه واثقًا بها، دون أن يشعر بالتعالي على الآخرين أو النفور منهم لاختلافهم؟

“فيما بعد تعلمتُ أنه ليس مستبعدًا أن تشعر الضحية بأنها مذنبة، والسبب الرئيس أنها تغدو مشتركة في الجريمة من خلال صمتها”.

بين الخاص والعام.. بين العائلة والوطن.. بين الدين والسياسة، تحدثَت الكاتبة بشجاعة عن إرادة التغيير بكل أشكالها.

“عندما كبرتُ تعلمتُ أن أُبعد نفسي عن التجربة بأن أضعها ضمن سياق أكبر. إن تحليلها باعتبارها انحرافًا اجتماعيًا، بدلًا من كونها تجربة شخصية كان له بعض التأثير العلاجي”.

وبدوري، تعلمتُ منها أن التغيير يولد من الحب..

وأنّ كل حب يبدأ باستحسان.. بقربٍ من نوع ما؛ يسمح لأحد الطرفين أو كليهما بالتحرك نحو الآخر.. الأدب يفعل ذلك وبقوة!

“إننا نعرف أنفسنا ليس من خلال ما نظهره، بل من خلال ما نخفيه”.

حتى مع أولئك الذين تختلف معهم بشكل كبير.. وتحكي كلماتهم لك الكثير عن الأرضية التي يقفون عليها وينطلقون منها. فقد ترى في أخطائهم أعذارك أنت، وترنو إلى نجاحاتهم وكأنها حلمك المسلوب. ولا تملك إلا الحزن لهم ومعهم عند الفقد أو الألم أو الظلم.

صاحبتُ الكاتبة على مدى صفحات كتابها، وعرفتُ عنها الكثير مما ذُكرَ أو تمّ التلميح له.. ووقفتُ أتأمل في تقاطعاتٍ جمعَت بين حالي وحالها، واختلافات كثيرة باعدت بيننا..

ولكن.. عندما يطرقُ الاستحسانُ قلبَك لا تلبث إلا أن تفتح له، مستجيبًا لحلاوة السرد، أو نُبل الغاية، أو صدقِ الحكاية، أو الشجاعة في قول الأشياء المسكوت عنها.

هناك الكثير من كتب السيرة المشهورة التي تحكي لنا لمحات من تاريخ البلاد والعباد، أتجاوزها هنا إلى كتب أخرى ربما أقل شهرة، لكنها ساهمت في صنع جزء من تاريخي.. ولا تزال تفعل ذلك.

أحدها كتاب (أشقّاء الزورق الواحد) للكاتب رائد العيد..

علّمني أنّ الإنسان كتاب، والكتاب إنسان. وعرّفني قلمه قلوب أعلامٍ لم أسمع عن أصحابها من قبل، ولم أشعر بنبضها معنا على هذه الأرض. أذاقني لحظات من الحياة نطقَت بألسنتهم، لأعيش معهم أفراح الطفولة وأحزانها، وأراها تتقافز أمام عينيّ.. وأقبض على نفسي وهي تبتسم طويلاً، أو أتذوق ملوحة دموعي وهي تنساب على سطور آلامهم.

بين سيَر العميان الذين صارت أجسادهم عيونًا، بعد أن كفّت عيونهم عن التواصل مع الآخرين، وسيَر الفنانين الذين اختُصرت أجسادهم في عيونهم وما ترى، وسيَر الموت والحياة، عشت في صفحات هذا الكتاب الواسع الماتع أيّامًا ومشاعر تمنّيت ألا تنتهي أبدًا.

قلتُ بعده، ولم أزل أفعل: إنّ الألمَ سيّدُ المواقف كلّها، هو سيّد الفرح والحزن.

لا تحزن! إنّ طريق الحزن هو طريق الموت.. أمّا الحياة فدروبها كثيرة.. وكلُّ تواصل حياة.. بالتحيّة، أو الاستماع، أو القراءة والكتابة. وما دامت لديك بقيّةُ حياة، فلا تدَعِ الحزنَ يكدّرها فيُحيلها موتًا.. واسمح لذلك الرمق أن يعيد للحزن قوّته، وللعمر توازنه، كما يعيد الماء الحياة للأرض الهامدة.

وما غربةُ الأوطان في شُقّة النَّوى

ولكنّها واللهِ في عدمِ الشّكلِ…

“فاتّخذ لك كتابًا تستخفي به من أعينِ النّاس”.

· المرأة والكتابة والحرية

كانت المحامية (شيرين عبادي) في سيرتها (إيران تستيقظ) الفائزة بجائزة نوبل للسلام= امرأة شجاعة بحقّ.. “لذا أُذكّر نفسي بأنّ التهديد الأعظم قطعًا هو خوفي”.. امرأة حرّة “مَن يفهم امرأةً حرّةً كما يجب أن تُفهم؟ ومَن يحترم امرأةً حرّةً لكونها حرّة، دون أن تلغي حرّيتها تلك انتماءَها لجنس النساء؟” .. “إمّا أنّ المرأة الحرّة حالة طارئة على جنس النساء، لا تحدث كثيرًا! وإمّا أنّها موجودة وبكثرة كما هي عند الرّجال، لكنّ الأنظمة القمعيّة تمنع ظهورها، بل تغتالها قبل أن تولد”. و”بين القوة والعاطفة، بين الأمومة والقيادة، تُمضي الكثيرات من نساء العالم معاركهنّ بصمت صارخ أو بأصوات مبحوحة”.

وبين الإملاء والرحيل سأختار الرحيل الذي صار ملمحًا بارزًا في حياتنا، فنحن نعيش وننتقل من غربة إلى غربة. تراودني فكرة تأويل الهجرة دائمًا، أراها فراقًا يشبه الموت كثيرًا.. لكننا نخدع أنفسنا بأنّ البعيد لايزال حيًّا.. وحياة الأحبة البعيدين عنا قائمة لكنها مقطوعة.. وكأنّه توجد حياة دون اتصال!

· ولنا في معرض الكتاب حكايات

صدر كتاب (موريس بوكاي) ضمن مشروع معرفي طموح، تبنّته ونفّذته مؤسستان ثقافيتان كبيرتان، هما “جائزة الملك فيصل” بالرياض، و” معهد العالم العربي” في باريس. يهدف المشروع إلى التعريف بمئة عالم وباحث من العرب والفرنسيين، ساهموا في تقديم إحدى الثقافتين للأخرى. وموريس بوكاي عالم وطبيب فرنسي، شغوف بدراسة علم المصريات، ودراسة أسفار الكتب المقدسة في ضوء حقائق العلم الحديث وحقائق التاريخ. يحكي د.بوكاي كيف أصيب بصدمة شديدة حين عرف -لأول مرة- حقائق علمية تتناقض مع ما ورد في الكتاب المقدس! لقد أعلن عالم فرنسي عن اكتشاف رسوم بشرية على جدران كهف في إسبانيا، يرجع تاريخها إلى خمسة عشر ألف عام. وكان يَدرس في كتاب الدين أنّ أول ظهور للإنسان على سطح الأرض يرجع تاريخه إلى أربعين قرنًا (أي أربعة آلاف سنة فقط) قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وهناك توجّه إلى الأب معلّم الدين بسؤال:

يا أبانا، أخبرني أيها أصدق: كتاب الدين، أم هذا الاكتشاف؟

أجابني الأب: لا…لا.. لا تخلط بين أمرين.. هناك الدين، وهناك العلم، وإذا كان ثمة أمر يقول به العلم غير متوافق مع الدين، فما يقوله الدين هو الحقيقة!! وقال د. موريس لنفسه: هذا مستحيل!.. هناك خطأ ما!

قرر د.بوكاي تعلّم اللغة العربية وقد ناهز الخمسين عامًا، وكان أمرًا بالغ الصعوبة. يقول: “كنا نتعلم العربية ونقرأ القرآن في الوقت ذاته.. وكنا نقرأ مثلًا كتاب (الأيام) لطه حسين لإجراء مقارنة بين لغة القرآن، ولغة الأدب العربي الحديث. كان هذا تمرينًا رائعًا لنا نحن الطلاب.. فقد اكتشفنا بأنفسنا أنّ لغة القرآن تعلو على أي مقارنة”. و”على حين نجد في التوراة أخطاءً علمية جسيمة، لا نكتشف في القرآن أي خطإ علمي”. “إنّ في القرآن تصوّرًا لخلق العالم، لكنه مختلف عن ذلك الذي ورد في الكتاب المقدس، إذ يتطابق كليًّا مع الأفكار الحديثة عن نشأة الكون…”

كتبتُ بعد قراءتي للكتاب:

د. موريس بوكاي.. لقد رحلتَ عن هذا العالم في العام الذي وَلدتُ فيه ابني البكر (أحمد)، 1998م، ولم أسمع بك إلا صدفةً قبل عدة أيام.. انتقيتُ كتابك هذا عشوائيًّا من بين سلسلة كبيرة من الكتب المترجمة والمقدّمة كهدية لزوّار معرض الرياض للكتاب (2022 م). وبقي الكتاب بغلافه البلاستيكي في مكتبتي مدة خمسة أشهر تقريبًا.. حتى سمعتُ د.محمد العوضي يتحدث عنه في قناته على اليوتيوب، فقرأته.. وأرجو أن تكون قد رجعتَ إلى ربّك مسلمًا.

الأربعاء 15، 3، 2023م.

قرأتُ مؤخّرًا (سجن العمر) للأديب الكبير توفيق الحكيم، وفي مقدمته كلمة معجبة للغاية:

“أملي أكبر من جهدي ..

وجهدي أكبر من موهبتي ..

وموهبتي سجينة طبعي ..

ولكني أقاوم”

“ساعة نولد وساعة نموت.. ساعتان يلعب فيهما خيال الآخرين، لأنهما ليستا في حوزتنا”، “كان من الممكن أن أحب الشِّعر والبحر في سن مبكرة لو أنّ أبي أخذني إلى شاطئيهما برفق، ولم يدفعني دفعًا إلى الأعماق”.

لقد كان (الحكيم) في طفولته أسير الخوف من الموت.. ثم بدأ داءٌ آخر ينمو مكانه بنمو عقله.. إنه القلق، قلق روحي وفكري لا ينتهي أبدًا ولا يهدأ، بقي سجينه سجن الأبد.

· الأدب والرواية التاريخية

في بداية قراءتي، لم أهتمَّ كثيرًا بقراءة الروايات (باستثناء الروايات العالمية)، لقد كان شبح الزمن يطاردني باستمرار منذرًا بمضيّ الوقت وحصول الفَوت. حتى تذوّقتُ كتاب (الأجنحة المتكسّرة) للأديب جبران خليل جبران، فعرفت أنّ الكلمة رواء قلبي، والمعاني شفاء نفسي، والحكايات أُنس ساعاتي. بعد سنين طويلة، التقيت بأدب جبران عدة مرّات، كانت إحداها على لسان صديقه الشاعر نزار قباني في (قصتي مع الشعر)، وأخرى عثرتُ عليها مخبّأةً في مذكّرات الأديب ميخائيل نعيمة.

تخفّفُ تلك التقاطعات القرائية التي تحصل كثيرًا بين القراءة للكاتب والقراءة عنه مِن وطأة العدد المتزايد في قائمة القراءة الطويلة المحدّقة بالقارئ من داخله أو على رفوف المكتبات.

· الرواية بيت التاريخ

نشأتُ على معنًى للأدب في نفسي لا ينفكّ عن التأديب والتزكية والجمال معًا؛ أستمدّ منه الصبر على قبح الحياة.. فإن فقَدَ الأدب أحد هذه المعاني لم يرتقِ عندي لمنزلة الأدب الرفيع كما يجب أن يكون، وإن كان عالميّ السمعة والشهرة..

والرواية التاريخية نافذة أدبية بديعة على عصرها وأداة رفيقة بالقارئ، تفتح عينيه وقلبه على دقائق قد لا يتمكن بدونها من فهم ما جرى في تلك الحقب، وتثير شهيته للاستزادة وربط السابق باللاحق، في محاولةٍ لملء الفجوات التي أحدثتها الغفلة عن القراءة التاريخية، أو بسبب جفاف المعلومات التاريخية في مظانّها.

وكم سيسهل على قارئ التاريخ أن يجعل أولى خطواته في قراءة رواية تاريخية كُتبت بقلم أديب أريب أمين واسع الخيال يكتب بقلبه قبل قلمه، بل يرسم بحروفه مَشاهد لا تفارق الذاكرة حال انطباعها فيها، وقد مُزجت بالآهات والدموع والبسمات.

في الرواية التاريخية تُنسج الأسماء والأماكن والأحداث والمشاعر في حكاية واحدة، في بيت واحد.. وتتنزل المعلومات في مواقعها داخل ذلك البيت. لتصبح الحكاية إنسانًا من لحم ودم، قد صادفتَه قبل ذلك.. وربما تحدثتَ إليه، فاحتفظَت ذاكرتُك بنسخة من صوته، أو طيفٍ من سَمته، ليذكّرَك قبولك له أو إنكارَه.

تحكي رواية (الثائر الأحمر) عن نشأة فرقة القرامطة بين القرنين الثاني والثالث الهجريين.. يقول الكاتب علي باكثير:

أنصِتوا لهدير صوت المظلومين مجلجلًا يقول:

نحن الدّاعونَ… لِذي العظَمة

مِن مشرقِها… حتّى العتَمة

الأرضُ لنا… لا للظّلَمة

والويلُ لهم… في الملتحمة

وانظروا تلاحُق خطواتهم كالسيل الجارف، بينهم العامل المهضوم حقُّه في عمله، والفلّاح المقهورعلى نتاج أرضه، والأجير المسلوب ثمرة تعبه.. لترَوا بذورَ حياة مؤجلة فيها أسباب نموّها، وميعاد تفجّرها، وملامح تشكّلها..

يندفعون مستدبرين بصائرهم.. قد استبدلوها بطاعة جاهلية عمياء تزعم أنها تأمر بالعدل والإحسان، دون أن تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي! فتصطدم بسُنّة الاختلاف والتفاضل بين الناس ليتخذ بعضُهم بعضًا سِخريًّا..

يقول زعيمهم حمدان قرمط: ما دام سلطان المال قائمًا فلا خلاصَ من الظلم ولا مطمعَ في عدل أو إنصاف.

تسحر كلماته الأتباع، فتأخذهم لذة الانتقال من حال إلى حال.. فيبتهجون ويتفاءلون.. ثم لا يطول أمد تلك اللذة فتراهم يحِنّون إلى الظلم مِن طول ما عاشوا فيه، ويجتوون العدل لأنهم ما ألِفوه!

والله ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكنّ العامّة تميل إلى الغلُوّ في الدين والإغراق في اتّباعه، إذ يجدون فيه شفاءً لصدورهم وتخفيفًا عمّا تنوء به ضمائرُهم من ثقل الخطايا والآثام.

أليس هناك درجة ما بين الظلم المبين والعدل الشامل؟!

أليس منكم رجل رشيد!

إنّ الحياة الدنيا لا تكتمل إلا بالألم، كالحبّ والنجاح والحكمة.. والفقرُ إلى الشيء مع محبّته أعظم سبل المتسلطين على حاجات الناس.

وإذا كانت فلسفة التاريخ تقدّم نظرة شمولية لدورة الحضارات، تحلّق بك فتبصرها من علٍ، فإن الرواية التاريخية بتركيزها على بقعة صغيرة في بساط التاريخ تمنح القارئ تجربة الوقوف على أرضها ومعايشة حياة أبطالها عن قرب.. طعامهم، ثيابهم، عاداتهم، أخلاقهم..

فاسمح للرواية أن تصحبك في لقائك الأول بالحدث، واترك لها مهمة إذابة الشعور بالغربة المرافق لذلك، ثم اقرأ وابحث في مصادر التاريخ الأوّلية والثانوية عمّا حدث بدقّة، قبل ذلك وبعده.

قد تفصلك الرواية التاريخية عن الواقع قليلًا، لا بأس في ذلك أحيانًا، ولكن احذر من رحيلك عبر التاريخ فإن له سحرًا قد يجعلك عالقًا بين أحداثه وشخصياته.. وربما وجدت نفسك كمن اشترى تذكرة ذهاب بلا عودة.. هروبًا من واقع ثقيل بطيء عسير التغيير.

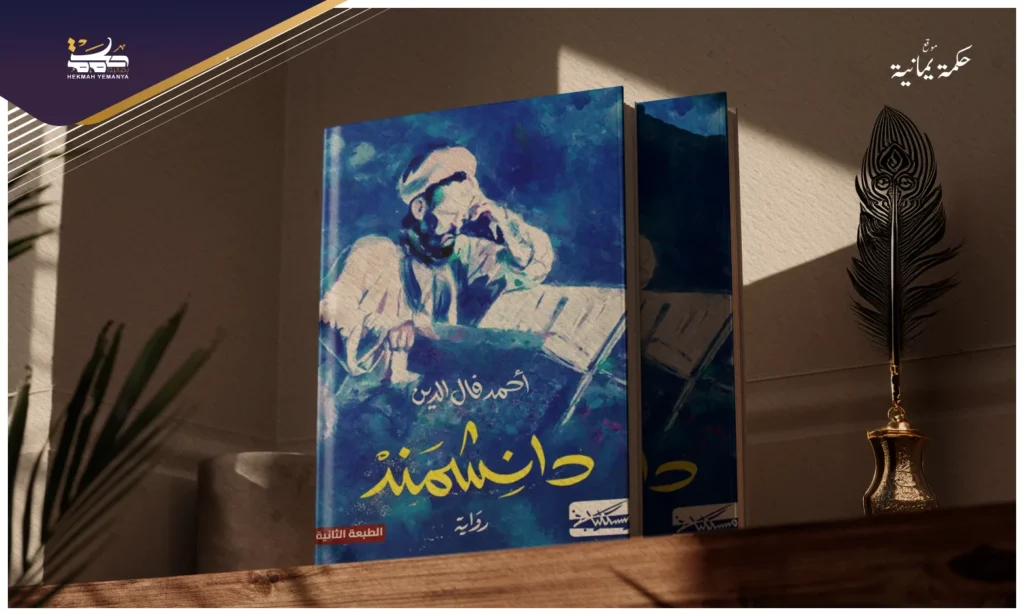

لا ينسى القارئ أبدًا تلك الروايات التي جعلَته بعد نهايتها يتجمّد في مكانه، ضاغطًا الكتاب بين يديه وصدره، مستمسِّكًا بذلك الإحساس يودّ لو يحتفظ به لأطول زمن. أذكر هنا رواية الساعة الخامسة والعشرون (قسطنطين جورجيو)، ورواية 1984(جورج أورويل)، ودنشمند (أحمد فال الدين)..

يحكي لنا د.أسامة الشاذلي في روايته (عهد دميانة) قصةً حدثت في نهاية العهد الفاطمي من تاريخ مصر بين عامي 1146 و1161 م.. ليفتح أعيننا على صراخ الواقع الذي لا يفتأ يعبّر عن وجوده، وإن تجاهلته إرادة الساسة وطغيان السلاطين.. فعندما يتحدث الناس في الطرقات والمحلات، يبتاعون ويتبادلون المصالح والخدمات، تختفي نزاعات الهُويّة، وتمّحي أحقاد أبواق الإعلام الناعقة في كل حين.

كلّما اتسع الكون ضاقت العبارة.

يجد فقير العلم كلامًا كثيرًا يقوله، ثمّ يخفت صوته تدريجيًّا كلّما زاد علمه، إلى أن يصل حدّ الصمت، والقلبُ عامر بالمشاعر والأفكار.

تختبئ القصص في كل الزوايا .. إن لم يروِها البشر، رواها الورق والشجر والحجر. وتتعامل مخيلاتنا مع أحداثها بأزمنة تطول وتقصر تبعًا لأهميتها. قد تحمل لحظة واحدة تفاصيل كثيفة مشحونة بالمشاعر، نستجديها المكوث قليلًا لعلّنا نستحفظها بأقل نسيان.. أو يستطيل الزمان بنا مملًّا كئيبًا، فيثقلنا النداء: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلِي…

وبين الحركة والسكون.. مبدأ الحياة ونهاية العالم..

عجبتُ لِسعيِ الدّهرِ بيني وبينها

فلمّا انقضى ما بيننا سكنَ الدّهرُ

أحسنتي و أبدعتي كالعادة ، يا ترى كيف يمكننا إسقاط حِكم و عبِر السير الذاتية العظيمة عبر التاريخ على حياتنا و تحدياتنا في ظل الظروف المعاصرة ، عوضا عن البكاء على أطلال التاريخ!

شكرا لنا.. التاريخ يُعرف ليُدرس ويعطينا طرف الخيط لارتباط الماضي بالحاضر ومن ثم استشراف المستقبل. وله مصادر كثيرة من أهمها من وجهة نظري السير الذاتية التي تكشف جوانب لا تُذكر في غيرها من المصادر.. وتقرّب البشر بإدراك المشتركات بينهم.. وتصحح المفاهيم المسبقة عن بعض الشعوب فتتسع زاوية النظر وتكتمل الصورة، والإنسان عدو ما يجهل، والمعرفة أولى خطوات الفعل الحقيقي المؤثر.

لاحياة دون تواصل! ..حقاً ..لذا أحببت أن أكتب تعليقاً لكلماتك التي تبث معانيها الحياة في قلوب قارئيها وتعرفنا على عقل جميل نابضٍ بحيواتٍ كثيرة ،لعلها تزيد بتراكم المعرفة عبر القراءة لكتب هي رسائل مفتوحة لكل من أطلّ على الكلمات ووعى المعاني ..دام فكرك نيراً ونفعنا في عتمات هذا العالم ❤️

شكرا لتواصلك أميرة.. قراءة التاريخ من مصادره المتنوعة يُعدّ وسيلة قوية للتواصل بين الشعوب.. وتصغير دائرة النفور بينها، لإيجاد قنوات للتعاون والتكامل.