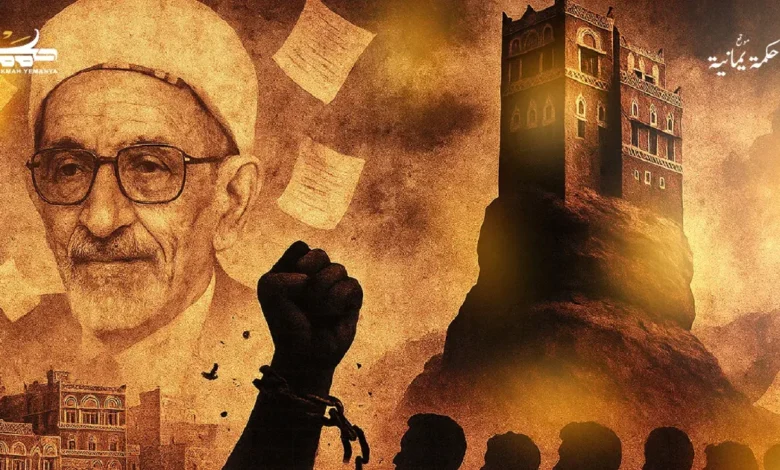

الإمام يصادر الشعب والأرض لملكيته الخاصة

بعد دخول الإمام يحيى إلى صنعاء، وبعد الانتصار على الأتراك بجهود وتضحيات يمنية، وقد رافقه الجهد والتضحية، تأهّب الأتراك للرحيل القسري من اليمن. وما إن أقام بصنعاء حتى حصر همومه في الجشع والعمل بالدجل والشعوذة، وقمع الشرفاء والمصلحين والناصحين الصادقين، واعتبر أن الحكم لا يقوم ولا يدوم إلا بذلك. وما إن استولى بعد دخوله على صنعاء حتى اعتبر أن كل ما تركه الأتراك من عتاد ومال ومعمور هو ملك شخصي له، وليس للشعب.

بعد دخول الإمام يحيى إلى صنعاء، وبعد الانتصار على الأتراك بجهود وتضحيات يمنية، وقد رافقه الجهد والتضحية، تأهّب الأتراك للرحيل القسري من اليمن. وما إن أقام بصنعاء حتى حصر همومه في الجشع والعمل بالدجل والشعوذة، وقمع الشرفاء والمصلحين والناصحين الصادقين، واعتبر أن الحكم لا يقوم ولا يدوم إلا بذلك. وما إن استولى بعد دخوله على صنعاء حتى اعتبر أن كل ما تركه الأتراك من عتاد ومال ومعمور هو ملك شخصي له، وليس للشعب.

جهل الإمام بكل شيء إلا المال والجباية

وكان يجهل جغرافية اليمن، إما جهلًا أساسيًا، أو تجاهلًا مقصودًا لأكثرية مساحة الشعب، فلا يعرف من أرضية الشعب إلا من الأهنوم إلى صنعاء. ومعظم الألوية اليمنية لا يعرف من مساحتها ومناخها وعدد سكانها إلا ما يسمعه من الموظفين أو من المواطنين. وكثير من الناس يقولون إنه تجاهل مقصود. أما الجباية، فكان عالمًا بصغارها وكبارها، لا تفوته منها شاردة ولا واردة. وفيما يُروى عن جهله بالمناطق اليمنية، أنه لم يصل أو يعرف لواء تهامة، أو لواء تعز، أو لواء البيضاء، أو الكثير من لواء صنعاء، وأنه لم يخرج من صنعاء إلى الجهة الجنوبية، حيث وصل إلى حمام (دِمْت) التابع للواء إب، الذي كان الأمير عليه ابنه الحسن، إلا مرة واحدة. أدهشه المنظر الذي شاهده في خُبَان، وفي عمّار، وفي دِمْت، فقد شاهد على الطبيعة السوائل ممتلئة بالمياه، والغيول متدفقة باستمرار في أكثر من جهة، والخُضرة تغطي السهل والجبل. ومنذ أحسّ بهذا الجمال في الوجود، أرضًا وبشرًا، استنكر وتأوّه وقال لبعض أولاده ومرافقيه: “ما عرفنا ما مع الناس إلا اليوم”، فأجابوه: “هناك في لواء إب ولواء تعز أوسع وأكثر جمالًا”، فقال: “الله يريح الأولاد”.

غدر ونذالة الإمام

ومنذ دخوله صنعاء، عمل كل ما في وسعه للتخلص من العلماء والوجهاء والمشايخ الذين كانوا يحاربون الأتراك قبل أوان الرحيل، وبالأساليب التي يُحبكها من العلماء، إما بالإبعاد، أو بتشويه السمعة، أو بالوشاية والدسّ.

أما الناصحون والوجهاء الذين كانوا يجهرون بالنصح – أمثال كبير العلماء القاضي محمد جعمان، والرُّدَمي من كبار قضاة بني مطر، وكُحَيل من كبار مشايخ الحيمة، والرماح من كبار مشايخ بني مطر، وعدد كبير من الوجهاء لم أعرف أسماءهم – فكان نصيب هؤلاء المجاهرين بالنصح الصادق القتل. فمنهم من أرسله إلى وشحة والأهنوم كجعمان والردمي وكحيل وغيرهم، وقتلهم هناك، ومنهم من قتله في مناطق مختلفة، وأما الرماح وغيره ففي صنعاء. وكان ذنبهم النصيحة للإمام بأن يقوم بالعدل والإحسان إلى الناس، وبناء الدولة، فلا يُقال إن الأتراك تركوا اليمن ولا يعرف اليمنيون كيف يحكمون. ولكنه اعتبر النصح تحدّيًا له، فلم يتردد في قتلهم جميعًا.

وقد استنكر الناس وضجّوا، فحاول بدجله وكذبه أن يُغطّي جريمة القتل بالدعاية ضدهم، من أنهم مع الأتراك، وأنهم بايعوا خليفة آل عثمان ورفضوا مبايعته بحجة أن عليهم عهدًا لمبايعة خليفة آل عثمان. وقد استنكر كل القادة الذين قاتلوا الأتراك ذلك، وقالوا إن هؤلاء المقتولين من العلماء والوجهاء والمشايخ هم الأوائل في الصفوف لقتال الأتراك، وكانوا يقاتلون بصدق وعقيدة، وأن دعاية الولاء والبيعة للأتراك ما هي إلا تغطية لجريمة القتل.

وكان في مقدمة هؤلاء المستنكرين سيف الإسلام أحمد بن قاسم حميد الدين، وقد كان موقف أحمد بن قاسم أول بذرة للخلاف بينه وبين الإمام يحيى. وقد استغل يحيى هذا الخلاف لإيذاء أحمد بن قاسم، ومع هذا، فقد هزّته جريمة القتل حينذاك، وبقي صوت الجريمة مدويًا وقتًا طويلًا، وعرف الناس أن الإمام يحيى شخص دموي، غدّار، سجّان، يعتبر القتل أمرًا مأنوسًا، لأن الشعب في نظره قطيع من الغنم، ليس لآدميته كرامة، ولا حق من حقوق الحياة التي يتمتع بها الإنسان في المعمورة.

وقد بدا الاستياء، بل بدأ التصدي لأحكامه الفردية القاسية، وقتله للناس بالجملة، والغدر إلى بيوتهم نفسها، وقتل من يعيش فيها. وكانت قضايا الغدر وقتل الأشخاص قد وزّعها إلى أكثر من منطقة وقرية، وكان التصدي من مجموعة من الشعب ممثلة في أبطال همدان، الذين أطلقوا النار من أفواه بنادقهم على قصره.

وكان السبب في إطلاق النار من شجعان همدان أن مجموعة كبيرة، وفي مقدمتهم الشيخ علي مطلق، قد وصلوا إليه طارحين عليه بعض قضاياهم، ولكنه سخر منهم، وقال لعلي مطلق: “من فعلك شيخًا؟” فأجابه: “الذي فعلك إمامًا.”

وقد أخافه، وأقضّ مضجعه إطلاق النار على قصره، وهزّ من مكانته، فأرسل الجيش الموجود معه في صنعاء إلى همدان، ليس على محلات الذين أطلقوا النار أو الواصلين إلى صنعاء فحسب، بل على همدان كاملة، لشيء في نفسه. وقد بقي الجيش الذي خطّه على همدان كاملة فترة طويلة، أراد من هذا الحرب النفسية والمادية على القبيلة، وإخافة الآخرين. وقد زجّ بالكثير من همدان في السجون، ومكثوا سنين عديدة. أما الشيخان علي مطلق وعلي الجائفي، فقد بقيا حتى مضى اثنا عشر عامًا.

جريمة الرهائن وبدء حركات التمرد ضد وحشية الإمامة

بعد هذا التصرف الظالم الغشوم، أحيا من جديد قضية الرهائن، وزادها توسعًا أكثر مما شُرع وبُدِع في القضية، حتى عمّم الرهائن على معظم اليمن، بحيث إن اليمنيين في الشطر الجنوبي فضّلوا الاستعمار على حكم الإمام، الذي شرّع رهن الأب أو الابن أو الأخ، وأخذه من بين أسرته إلى السجون البعيدة عن أهله، وزجّه في السجن ليعيش في الظلام والكآبة، ويقتات من أسوأ الطعام، ويظل الخوف والحنين متبادلين بين الأسرة والرهينة طيلة أعوام الرهن، ويكون الخوف والحنين على الصغار أكثر. وهكذا استمر، وما يزال يواصل المشاكل، ويُخيف الناس، ويحمي نفسه بالانتقام. ومع كل هذا، كان يلقى الردود والضربات تلو الضربات منذ أن أحيا وعمّم فكرة الرهائن.

بعد إطلاق النار، تكوّنت مجموعة كبيرة من العلماء والوجهاء والأعيان من لوائي تعز وإب ومناطق متعددة، تطالبه بالإصلاح وتحسين أوضاع اليمن. ولكن الإمام يحيى، بجموده وغروره واستعلائه، كان يستنكر المطالبة الطبيعية، ويعتبرها إساءة أدب إليه. فكيف يأتي النصح من العبيد إلى المولى، ومن المسود إلى السيد، ومن الرعية إلى الإمام؟

فزجّ بالكثير من المواطنين في السجون، أمثال الشيخ عبد الوهاب نعمان، ومن بيت قاسم، ومن بيت حمود عبد الرب، ومن بيت باشا، وكثير غيرهم. منهم من أُوصلوا إلى القلعة بصنعاء، ومنهم من أُبقوا في سجون تعز وإب. وقد مكثوا في السجون سنين عديدة، عاش منهم من عاش، ومات منهم من مات. وما عمله ويعمله لا رحمة فيه، ولا رجوع إلى الضمير.

وأهم من كل هذا، أنه كان يعرف أن الناس العارفين يستنكرون عليه، إذ جعل الشعب أجيرًا يدفع الجباية له، وجيشًا يضرب بعضه البعض الآخر، ويعيش التخلف بكل أشكاله. والمصلحون يطلبون أن يكون للشعب حقوق وعليه واجبات، وأن يظل سيدًا في أرضه، يحكم بالشورى والعدل الاجتماعي، وتكون له قوة من أبنائه تحميه وتحمي سيادته.

ولكن كبرياء الإمام يحيى وعناده، والتفاف المخدوعين من السذّج والمقلدين حوله، جعله يستهين بالتجمعات النضالية، ويعيث في تصرفاته، مؤمّلًا أنه سيقضي على التجمعات والمقاومة الوطنية، ويرميها في غياهب السجون. ولكن الذين رمى بهم في السجون، أو امتهنهم، أو بطش بهم بالخطاط والتنفيذ، كانوا جميعًا أشدّ قوة وأكثر تصميمًا، فالحق والعدل إلى جانبهم، ويحيى على العكس من ذلك.

ولهذا، فقد شهد تمردات لم يكن يتوقعها، فقد تمرد الزيجي من بني قيس في حجة، كما تمرد أمير لواء حجة يحيى شيبان، وتمردت حاشد بقيادة ناصر بن ناصر الأحمر، وتمردت المناطق الشرقية كالبيضاء ومراد والجوف وآل عواض، برئاسة كل من الشيخ علي ناصر القردعي، والحِميقاني، والعواضي، واليَعني، ويوسف المؤيد في الجوف، كما تمردت قبيلة الزرانيق، تلك المنطقة الواسعة والقبيلة الشجاعة.

ولعلّ نحاسة الإمام يحيى وسوء تدبيره أدخله في فتن وحروب وقتل داخل هذه المناطق لمدة طويلة، ومراده من هذا التصرف الأهوج الذي أربكه وأربك الشعب أن يُطبَع الشعب على الإذلال، وعلى الطاعة العمياء، والتخلف الرهيب. ومثل هذه السياسة فاشلة، وأمل لا يتحقق، سواء قرُب الوقت أو بعُد.

انطلاق معركة الوعي ضد الإمامة

بعد سنة ١٣٥٥هـ، كان مسجد الجديد في صنعاء هو المكان الذي يجتمع فيه الأحرار الأولون، أمثال المحلوي والدعيس وأولاد المطاع والعَزَب وعلي الشماحي والعزي صالح السنيدار وغيرهم. وكان يُدار في الاجتماع المذاكرة العامة، والنقاش، والنقد العلمي، والندوات الدينية المستمدة من الكتاب والسنة، وخاصة بين المغرب والعشاء.

وبطبيعة الحال، كان يُناقش تعاليم الإسلام الصحيح، الذي فيه تكريم الإنسان وإسعاده، والتنديد بظلم الإنسان وإذلاله، واستئثار فئة بالأموال وحرمان فئات أخرى، ومقت الاحتكار الخاص الذي لا يُنفق في مصلحة أسرة المحتكر، ولا في مصلحة خارج الأسرة، ولا على أوجه البر. وكانوا يؤكدون أن الأفضل من الاحتكار هو الإنفاق على النفس، ومن يعول، ثم من يبعد، كما جاء في الحديث: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.

أما المال العام الذي يدفعه المسلمون إلى خزينة الدولة، فيجب أن يكون صرفه على المحتاجين، وعلى التعليم، وعلى معالجة المرضى، وعلى ما يعود بالخير على الأمة ماديًا ومعنويًا. وأن استلام الواجبات واستبقاؤها بالقوة باسم الإسلام، واحتكار المتسلط عليها شخصيًا، ليس من الإسلام والإنسانية في شيء.

وكانت المذاكرة تشمل كثيرًا من الجوانب، وما من جانب ديني أو دنيوي إلا والإسلام يقرّ ما فيه الخير والمصلحة للجميع. كما أنه يدعو إلى المحبة وجمع الشمل، وإلى نبذ الفرقة والتعالي، واعتبار الناس – على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأنسابهم – سواسية كأَسنان المشط، متساوين في الحقوق والواجبات. وكانوا في ندواتهم يحثّون على قراءة القرآن والأحاديث الصحيحة، لما فيها من تعاليم وتأليف بين الناس، وأخلاق ورحمة، فيها الكفاية، والبعد عن الشعوذة، والغش، والدسّ السياسي المصلحي. وكان من أهم ما يطرحونه: تعليم وتوعية العامة، فالجهل عدو من أعداء الله، وأعداء العلم، والعلماء، والمفكرين. ففي كثير من الأحيان، يصبح العامة عصيًا في أيدي الظالمين والجشعين والمستغلين، يضربون بها المفكرين والمتعلمين، ومن يريدون نشر الخير بكل أسمائه وأوصافه.

ولم تكن هناك ندوة أو مذاكرة تُدار كؤوسها، إلا وكان الإمام يحيى يرسل إليها من عيونه أو معتمديه من يحضر ليسمع ما يدور.

وأذكر أن واحدًا من كبار المعتمدين لدى الإمام يحيى، هو الحاج حمود المحفدي، قال لي في مسجد الجديد: “يا عبد السلام، والدك صاحبي، ولن أرضى لك أن تخرج عن عادة إذا كانت موافقة لكتاب آبائك وأجدادك.” فقلت له: “أنا لا أخرج عما عليه الآباء: الله والسنة.”

فقال: “ما رأيك في الرّفع والضّم والتأمين بعد الفاتحة في الصلاة؟”

فقلت له: “أعرف يقينًا أن والدي كان يضم ويرفع ويؤمّن طيلة حياتي معه، وكان أكبر ما يحثني عليه هو التمسك بالكتاب والسنة، وكان يردد حديث: وإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وكان يقول: لو تمسك الناس بالكتاب والسنة الصحيحة، ما ظهر على ظهر الأرض من خرافات وتضليل وفتن.”

فقال الحاج حمود المحفدي: “نصيحتي لك بأن هذا ليس من صالحك، ولا من صالح غيرك، ما دام مذهب الإمام يحيى يختار السربلة وعدم التأمين.”

وقد شكرته، وأقنعته بأنني مقتنع بسنة الرفع والضم والتأمين.

الإمامة تنتفض ضد اليمنيين!

إن مثل هذا التجمع في مسجد الجديد قد أزعج الإمام يحيى لما فيه من التعليم والتنبيه والنقد للأوضاع، ولم يبقَ أمام الإمام يحيى من حلّ غير اعتقال هذه المجموعة من المصلحين. وفعلاً، فقد تم اعتقال عبد الله العَزَب، وعلي الشماحي، وأحمد المطاع وأخيه محمد، والعزي صالح السنيدار، وفي المقدمة الحاج محمد المحلوي، في سجن القلعة، إرضاءً لغروره الأسود المتحجّر، وطَمسًا للبرنامج الذي لو دام حينذاك لكانت ثماره واسعة، واستفاد منها الكثير.

وقد مكثوا في سجن القلعة سبعة عشر شهرًا، وقد استنكر الناس أن يسجن الإمام مثل هؤلاء العلماء المعروفين بالصلاح والمطالبين بالإصلاح. ولما لمس الإمام استنكار واستغراب الناس لسجن هذه المجموعة الفاضلة، أنزل تلك الدعاية المضحكة والمؤلمة في وقت واحد، وتلك الدعاية هي أن السجناء قد اختصروا القرآن!

فاستطاع أن يُسكت كثيرًا من الجهلة وعامة الناس. ولكنهم لم يسكتوا على مثل هذه الدعاية فقط، بل صدقوها، وتحولوا إلى أعداء لهؤلاء المسجونين المصلحين، مطالبين بإنزال العقوبة بهم. ومن المؤسف أن تنطلي مثل هذه الأفكار المختزنة للجهل على الناس.

وعلى أنه لو فُرض جدلًا أن اختصرت أي مجموعة حرفًا واحدًا أو كلمة واحدة من القرآن، لقامت الدنيا وقعدت، فكيف بصنعاء في عهد الإمام يحيى ويُختصر من القرآن عدة أجزاء؟ لقد نسي المضلِّل والمضلَّل بهم الآية الكريمة: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). ومن هنا نقول: الحمد لله أن الثورات قد قضت على الدجل والغفول، وقد صقلت العقول، وتسلّح الناس بالفهم.

وبعد سنة ١٣٥٥هـ، وعمري لا يتجاوز العشرين عامًا، كنت أحضر الندوات في مسجد الجديد، وقد أُعجبت بالاتجاه والنصح الصادق من مجموعة فاضلة صالحة مصلحة، فأصبحت رسولًا بعد اعتقالهم، وواسطة بينهم وبين من كانت تربطهم بهم صداقة خاصة أو تفاهم حول القضية العامة. ومن هؤلاء: عامل صنعاء حسين عبد القادر، وابنه الشهيد محمد حسين عبد القادر، والقاضي محمد راغب (التركي الجنسية)، والمستشار الخاص للإمام يحيى في الشؤون الخارجية، وصهر ولدي الإمام القاسم وأحمد، وعبد الله بن علي الوزير، وآخرون.

وكان هؤلاء يشاركون المعتقلين المأساة، وقد بذلوا جهدًا دؤوبًا في المطالبة بإطلاقهم، ولم ينجحوا إلا بعد سبعة عشر شهرًا. وكان أكبر الدور في النجاح للقاضي محمد راغب – رحمه الله – والذي أظهر حماسًا منقطع النظير.

وأذكر أنه في ليلة من ليالي رمضان، وأنا بالمقام في مكان “الكتاب” الذي يرأسهم فيه القاضي عبد الله العمري، سمعنا من مكان الإمام القريب من مكان القاضي عبد الله العمري، صوت الإمام وهو يصيح بأعلى صوته:

“هؤلاء الذين ربيناهم وأحسنا إليهم يطالبون الإمام بما لا يرضى به الدين، وينتقدون الإمام على عدم فتح الأبواب المغلقة في وجوه الأجانب!”

وعندما سمعت بأذني كلام الإمام، قلت في نفسي: الحقيقة أن السجناء لم يطالبوا بشيء غير إنقاذ الناس من الظلم، الذي كاد أن يُهلك الحرث والنسل، ويشكون من حرمان الشعب من كل شيء.

وأذكر أنني في تلك الليلة، ليلة العراك بين القاضي محمد راغب والإمام، وجدت القاضي راغب وهو منصرف من باب غرفة الإمام يحيى، فأبلغته سلام المعتقلين، ورجوته ألا ينساهم، فأخذ بيدي وقال: “لقد فرغتُ الآن من الكلام عنهم، ولن أُقصِّر، وأبلغهم تحياتي.”

وفي أثناء المراجعة، تعرض الحاج محمد المحلوي لمرض في السجن، ولما اشتد به المرض، أخبرت القاضي محمد راغب وحسين عبد القادر، وطلبت منهما المراجعة لأجله، وخروجه إلى المستشفى ولو تحت الرقابة.

وقد ألحّا بالمطالبة بنقله، ولكن يحيى رفض وقال: “إنه كبير الأشرار.”

وقد وصل إلى الإمام مدير حبس القلعة، الحاج محمد صدقة، وأخبره أن المحلوي (يَناتِق)، أي يلفظ النفس الأخير، وطلب خروجه إلى المستشفى ليموت، فوافق على إخراجه إلى المستشفى تحت الرقابة. وفي اليوم التالي لخروجه، انتقل إلى جوار ربه – رحمه الله – فحزن زملاؤه على وفاته حزنًا عظيمًا، وخسرت القضية الوطنية علمًا من أعلامها الكبار.

وبعد ذلك، خرج المعتقلون من سجن القلعة، ولم يتمكنوا من مقابلة الإمام إلا بعد فترة. وقد أصدر الإمام أوامره بتعيين أحمد المطاع عضوًا في لجنة التأليف، وتعيين محمد المطاع في وزارة المعارف، وتعيين علي الشماحي عاملًا في وصاب، وتعيين عبد الله العَزَب في حَيْس.

وأُنبّه هنا إلى أن حضوري عند اجتماعهم في مسجد الجديد، واجتماعي بهم في سجن القلعة، ومواصلتي بمن يرتبط بهم بالأخبار الخاصة والعامة، والمراجعة لهم، والدفاع عنهم، كان منّي عن قناعة، والتزامًا بالمبدأ الوطني.

ويُعتبر ذلك أول تاريخ للبداية، أو بدء الحلقة، لمشاركتي والتحاقي بالقضية الوطنية التي أعتبرها فرضًا وواجبًا مقدسًا.

مقابسة من: “وثائق أولى عن الثورة اليمنية”، ص(182–211).