وفي الأربعينات نفسها، وبعد مضيِّ سنواتٍ على وفاةِ المحلوي وتفريق بقية زملائه في التوظيف، ظلت فكرة الإصلاح قائمةً من جديد، فقد أحيا جذوتها مجموعةٌ ثانيةٌ ملتقيةٌ بالأولى في التسميةِ وفي الهدفِ والمبدأ، أمثال الزبيري، ومحمد قاسم أبو طالب، ومحمد الخالدي، ومحيي الدين العنسي، وكلِّ زملائه الذين عادوا من العراق بعد إكمالهم للدراسة.

والجميع يعرفون عن الإمام يحيى كامل المعرفة استبداده، وتحجره، وجموده، وتعاليه، وليس له من سبيلٍ غير تجويع الشعب وتجهيله وإبقائه في وضعه المزري.

فمن أحبَّ أن يعيش على الوضع المفروض، فليبقَ، ومن أراد الهجرة، فليهاجر، فإن الإمام غيرُ مبالٍ بالموجودين ولا بالغائبين.

لهذا، فقد بدأت الجمعية بتناسي صوره وأوصافه المشينة، وأرادت أن تزاول أعمال الإصلاح بالحكمة والعقل والحديث، عساه يتراجع عن عناده وينزل من كبريائه.

فبدأت تذكره بالرسائل وبالخطابة من المنابر، في الجوامع وفي المناسبات السانحة، عساه يخفف من الظلم والجباية، ويعمل على تنظيم الإدارة، ونشر العلم، وإقامة المصحات في عهده.

ولكنه استنفر عن ذلك منذ أن بلغه، واشمأزَّ، وتوعد، فخاب أمل المصلحين، مما اضطرهم في المرحلة الثانية إلى مواجهته وتوضيح حكمه المستبد، الذي قد تداركه الحكام في بعض الشعوب العربية والإسلامية، ولم يبقَ غيرُ الشعب اليمني.

وقد كانت المواجهةُ للإمام بالأقوال البليغة شعرًا ونثرًا، وكانوا يتكلمون في المدارس، ويخطبون في المساجد، ويتحدثون في جلسات الاجتماع.

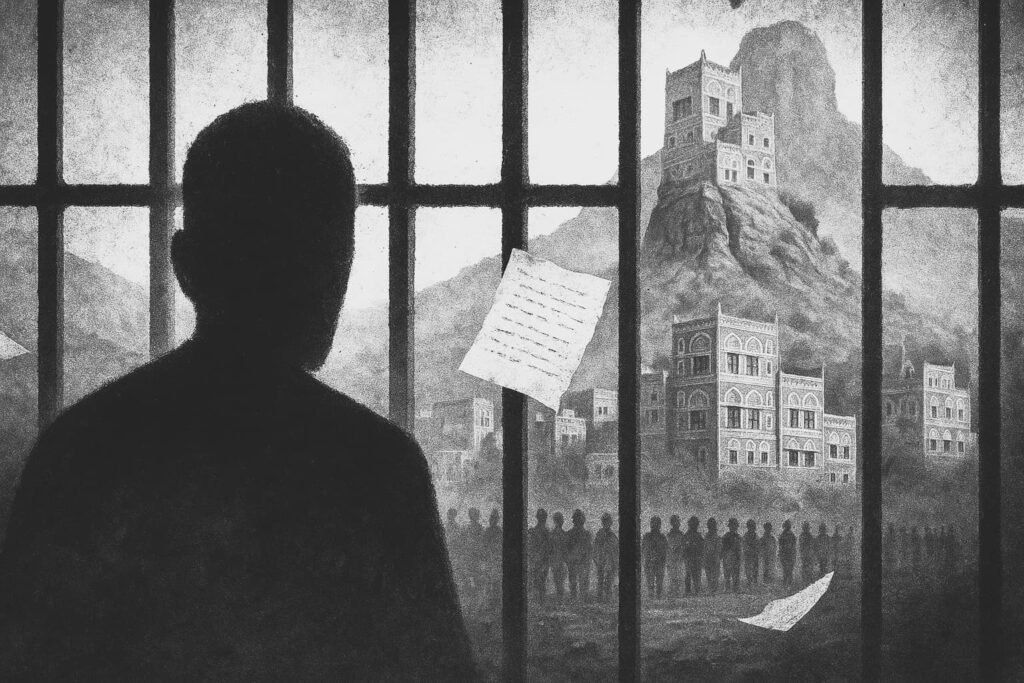

ضاق الإمام بهم ذرعًا، وكعادته لم يكن له من حلٍّ غيرُ السجون، وفعلاً فقد نفى الزبيري، وأبو طالب، والخالدي إلى سجون وشحة والأهنوم في المناطق الشمالية، وزَجَّ بمحيي الدين وكلِّ زملائه في سجن القلعة بصنعاء.

والغريب أن مثل هذا التصرّف القاسي من تغريب وسَجن وامتهان مجموعة، ونفيهم من بيوتهم، وسجن مجموعة كبيرة، لم يُخفف من حقده، بل قد أمر وطلب من رئيس الاستئناف، وكان حينذاك العلّامة زيد بن علي الديلمي رحمه الله، أن يُحاكمهم جميعًا غيابيًّا، ويعتبرهم مارقين، وحُكمهم حكمُ المفسدين.

ولكن زيد بن علي الديلمي تبرَّم من المحاكمة غيابيًّا وهم موجودون في السجون، وقال الديلمي: مع ذلك، إن فيهم العلماء والصفوة.

وقد خفف موقفُ الديلمي من حقد يحيى الأسود، واكتفى – وفي النفس ما فيها – بالنفي والسجون. وفي أوائل عام 1944، كنتُ واحدًا من المعتقلين الذين اعتقلهم الإمام يحيى في صنعاء، وقد اختار يحيى إلى جانبي أولاد السيّاغي: الأخ محمد، وأخويه الشهيدين يحيى وحمود، وإسماعيل الأكوع، والشيخ جازم الحروي.

كما اختار أن نكون نحن الستة في سلسلة كبيرة تربط الجميع، وعلى كلِّ رقبةٍ طوقُ حديدٍ مع القفل الكبير، وفرض علينا السفر مشيًا على الأقدام إلى تعز.

وبدأنا السفر مرحلةً بعد مرحلةٍ حتى تفطرت أقدامنا، وغضب لوضعنا في السلسلة والسفر الشاق بعضُ السائقين لنا والمحافظين علينا، وكانوا يتمنَّوْن أن يُخففوا عنا نوعًا من العذاب، لولا الأوامرُ المشددة والخوف من الإمام. وقد كرروا هذا الكلام أكثر من مرة، ولا أنسى أنه بقدر ما أعطانا الله من الإيمان والثبات، فقد كان عندنا من اليقين بأن هذا التصرّف الظالم لا بد أن يكون له الجزاء بمثل الفعل، إن لم يكن أشدَّ منه.

وقد واصلنا المسيرة بصبر، ونفوسُنا مرتاحة.

مشاريع الزراعة والصناعة تشبه بالنصارى!

وكان الشهيد حسين الكبسي العالم الورع، والذي كان يحترق ألمًا أمام ما يشاهد من طغيان الإمام يحيى وأولاده، قد تقدَّم بعد عودته من اليابان بتقرير عن رحلته قدَّمه للإمام يحيى، وفيه بعضُ ما شاهده. وقال في آخره: وما أحوجنا إلى أن نبدأ بمشروعٍ زراعيٍّ أو صناعيٍّ يعود نفعُه على الدولة وعلى الشعب.

وأن الإمام يحيى في اليوم التالي قد التقى بوزير خارجيته القاضي راغب، وبعامل صنعاء حسين عبد القادر، وقال لهما متهكمًا: والولد حسين الكبسي قد صار مرتدًّا، إنه يريد أن نفعل في بلادنا مثلما يفعل النصارى في بلادهم!

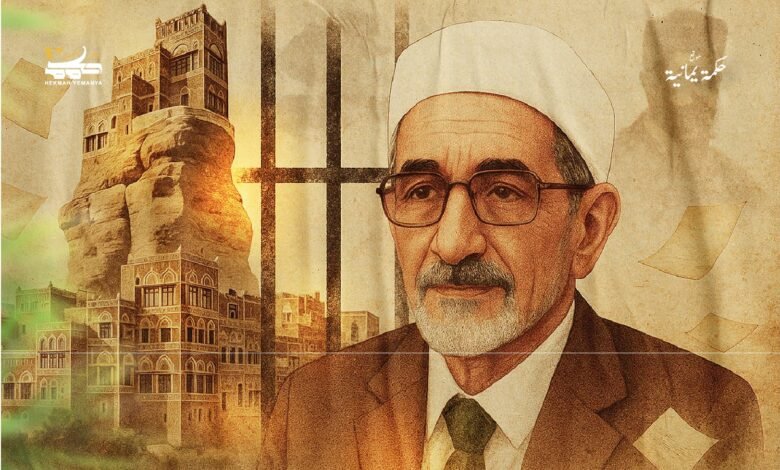

ومن أهم الشخصيات المعارضة المناضل ذو العقلية الناضجة، واللسان الفصيح، الفيلسوف الشيخ حسن الدعيس رحمه الله، والذي لو سردت ما حفظتُ عنه في السجن وخارجه من نقدٍ ونُكتٍ وقصص، وتحليلٍ علميٍّ للكثير من القضايا العامة والخاصة، لأطلتُ في التسطير، وغطَّيتُ كثيرًا من الصفحات، ولكني سأكتفي بسرد بعض المواقف للمناضل الدعيس:

• الموقف الأول في فترة ما قبل سنة ٤٤، فقد كان الشيخ المناضل حسن الدعيس يهاجم أميرَ لواءِ إب، الحسنَ بن الإمام يحيى، على تصرّفاته الظالمة، والقاسية، والمثيرة، وتوزيع الزكاة إلى صَبَر على كل قرية من لواء إب، وتوزيع المخامنة والطواف على كل قرية من لواء إب أيضًا.

وقد كان الدعيس، بقدر ما يهاجم الحسن لسوء تصرفاته التي ضاق منها الصغير والكبير، والذكر والأنثى، فقد كان يستمنح الرفقَ بالمواطنين من الإمام يحيى، مما اضطر الإمام أن يأمر ابنه الحسن بصرف مئة ريال شهريًا للدعيس، مقصده من ذلك أن المهاجمة من الدعيس قد تكون من أجل المصلحة الشخصية، وأن الدعيس بعد صرف المئة الريال شهريًا سيُوقِف المهاجمة والانتقادات التي تُقلق الإمام وابنه الحسن.

وكان مبلغ المئة ريال حينذاك يُعتبَر ضخمًا، وقد انفرد به الدعيس دون الآخرين.

ولكن المناظر الظالمة والمؤذية جعلت الدعيس يستمر في تظلّمه ونقده، مما دفع الحسن بن يحيى إلى مخاطبته بقوله: لماذا نعطيك المئة الريال كل شهر؟

فأجاب الدعيس: في مقابل أن أسكت على ما نُشاهِد من المآسي والمظالم، ولكن إيمانَنا بالواجب، وكراهيتَنا للظلم، لم يسمحْ لنا بالسكوت.

• الموقف الثاني: عندما قبضوا على الكثير من الأحرار في صنعاء وإب وتعز وغيرها، وقد سيق سجناء صنعاء إلى مدينة إب، حيث ضموا إلينا السجناء الموجودين فيها، ثم ساقوا الجميع إلى تعز، منهم من كان تحت السلاسل والأغلال، ومنهم المتجرِّدون، والجميع بصحبة المحافظين والعسكر.

وقد وصل الجميع إلى تعز، ومنهم الشيخ حسن الدعيس، وبعد وصولنا طلب ولي العهد أحمد يحيى حميد الدين الدعيس، وقد جابه الدعيس ولي العهد أحمد بما جاء في الحديث الشريف القائل: (لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا)، قائلًا له: أنت صحيح وسليم، وهؤلاء السجناء هم من خير الناس، قاصدًا بذلك كل المعتقلين في صنعاء وإب وتعز وغيرها، وكلهم يطلبون الخير للجميع.

ومن الذكريات التي تخطر على البال أننا وصلنا إلى معبر، والتقينا بمحسن قلالة الذي أرسله مأمور برق معبر رحمه الله، والذي أبدى استعداده لقبول أية برقية للإمام يحيى، فكتبنا له كلمة فيها الاستعطاف والعتاب، وأننا مظلومون من أجل كلمة الحق وفي سبيل إصلاح الشعب.

ولهذا أذكر أننا قضينا أكثر الطريق سفرًا ونحن نردِّد ما كنا نحفظه من الأناشيد الوطنية والحماسية، ونردِّد ما نحفظه من القصص، حتى قال بعض المحافظين: والله إنكم بهذه الفرحة، تخففون علينا من تعب السفر الذي نشارككم فيه.

وهذا رأي البعض، لأن البعض الآخر كانوا يمارسون الغِلظة، والبعد عن الأخلاق والآداب، فرد علينا أحدهم قائلًا: «إلى صَبَرَه ورفاقه، ما كان أغناكم عمّا ساقكم الشيطان إليه من إنكار نعمة اليمن التي لا يوجد مثلها تحت أديم السماء! ما تريدون؟ ومن الذين تريدون؟ ومع ذلك فقد أمرنا موتر عسلان تُركبون عليه من معبر إلى يريم».

ومن يريم واصلنا السفر مشيًا على الأقدام، حاملين السلاسل والأغلال، حتى وصلنا إلى إب، حيث أمر الحسن بن يحيى حال وصولنا أن نُشَمَّس بسلاسلنا وأغلالنا، ليرانا الناس في لواء إب ويخافوا مما وقع فينا، لأنه كان أميرًا على لواء إب.

وقد بقينا في إب قرابة خمسة أيام، حيث دعانا الحسن ليلًا إلى مقامه، وهددنا قائلًا: ما يُنْجيكم من الضرب والتعذيب إلا إذا اعترفتم وقلتم لنا من هو رئيس النهضة.

فنفينا أن نكون عارفين بذلك، وقلنا له: ليس هناك نهضة.

فقال: لا بد لكم من ذلك أو العصا.

فأجابه المرحوم الشهيد الأخ حمود أحمد السياغي: «والله لو كان معك عصا من نار ما نخافك، ولكننا نخاف الله”.

فضاق بنا لتوّه، وأمر بإرجاعنا إلى السجن.

وفي اليوم التالي، واصلنا السفر على أقدامنا، حاملين السلاسل والأغلال، ولم يُسمح لنا بالركوب في سيارة إلا من القاعدة، فقد وصلت سيارات نقل كبيرة، نقلتنا من القاعدة إلى تعز، حيث أنزلونا أمام قصر أحمد ولي العهد بالعرضي، ليستعرضنا أحمد بحقده المعروف، ثم وزعونا، فمنا من بقي بحبس العرضي، ومنا من نُقل إلى السجن المسمى “دار الناصر”، وأنا واحد منهم.

ولا أنسى أن القاضي عبد الرحمن الإرياني، والشيخ حسن الدعيس، وعبد اللطيف بن قائد بن راجح، والشيخ حسن البعداني، قد كانوا من المعتقلين المسافرين معنا من إب إلى تعز.

كما أذكر أننا التقينا في سجن دار الناصر بالشيخ الوقور محمد أحمد نعمان، والشيخ علي محمد نعمان، والشيخ عبد الرحمن أحمد، والشيخ أمين عبد الواسع.

وفي فترة بقائنا، التي لا تزيد على عشرة أيام أو أكثر، وُجدت النُّكت المضحكة، وكنا نتسلّى ونضحك بأعلى أصواتنا، وكأننا في عُرس، ورغم اجتماعنا في غرفة واحدة ضيّقة، لا يُسمح لنا أن نخرج منها إلا إلى الحمام.

وكان يُنقل إلى ولي العهد ما كنا نمارسه من التنكيت والمرح، وفي ليلة من تلك الليالي المضحكة، فوجئنا بوصول سيارات كبيرة وعدد من الجنود، وبلغونا أن نستعد لنقلنا إلى العرضي.

وفي سجن العرضي، التقينا جميعًا بالواصلين من صنعاء ومن إب، والذين في تعز، والمجموعة كثيرة: من بيت حسان، وبيت الباشا، وبيت المجاهد، وبيت الجنيد، وعدد كثير من الشباب.

وقد كان يسود الاجتماع – رغم السجن والمضايقة – روحٌ من المرح والتنكيت، ولا ننسى تعليق الشيخ صالح المقالح، أحد السجناء، الذي كان فيه التحدي والسخرية، حيث قال لمجموعة السجناء مخاطبًا الشيخ حسن الدعيس: «الآن قد أصبحنا عظماء ومهمين، يخافوننا ويحيطوننا بالمراقبة والحراسة!».

وبطبيعة الحال، كل شيء كان يُنقل إلى ولي العهد.

بعد هذا، أُبلغ جميع السجناء بالاستعداد للسفر، وقد بقي ولي العهد يشاهدنا من شباك القصر، حيث أُعيدت القيود وضُربت على أرجلنا، وكان كل واحدٍ منا، تِلو الآخر، يصعد إلى السيارات.

وقد بدأنا السفر من تعز وواصلنا إلى حيس، ثم إلى زبيد، فالحديدة، فـسجون حجة أخيرًا.

والشرح يطول لما تعرضنا له من تعب القيود، والزحام، والبقاء على أخشاب السيارات، والغبار يغطي الأجسام والأنوف والأفواه، والحر الشديد في النهار، والبرد القارس في الليل.

وقد دام السفر من تعز إلى حجة اثني عشر يومًا، نتيجة التغاريز، والأعطال، ووعورة الطريق. لكن الإيمان والثبات والصبر أوجدت المناعة فينا، ولم نتعرض لشيء مما كان يتوقعه الإمام، فقد باءت النفوس المنتقمة بالفشل.

وقد فرَّقونا في سجون حجة، وأنزلوا أكثرنا في سجن نافع، وأقلنا في سجن القاهرة.

وقد كان نصيبي أن بقيت في سجن حجة عامًا ونصف عام بصبرٍ واطمئنان، وكان أملي أن الجزاء سيكون للجلاد.

لا تظلمن إذا ما كنتَ مُقتدرًا

فالظلمُ آخرُه يأتيك بالنِّقَمِ

وقد بقيتُ حتى أفرجوا عني. وعقب الإفراج، وحالتي المادية متعبة، سارعتُ بالانتقال من حجة عائدًا إلى صنعاء، في تلك الطريق وتلك الجبال، وعلى حمارٍ مستعارٍ تعبان، ليس على ظهره غطاءٌ إلا شُوالةٌ من سَلب، أي بلا “وطّاف”.

وقطعتُ أكثر طريق حجة – صنعاء مشيًا، وما وصلتُ إلا مُتعبًا، قائلًا: لا رحم الله الأشقياء الذين نُزعت الرحمة من نفوسهم!

وصلتُ إلى صنعاء، فاستُقبلتُ بلهفة وشوق من قِبل الأقارب والزملاء والأصدقاء. والعادة: إذا عاد غائب أو حاجٌّ أن يُستقبل استقبالًا حارًّا، وكان هذا الاستقبال أكثر حرارةً وأكثر احترامًا من غيره من المناسبات، ففيه التشرد، والغربة، ومصادرة الأرواح، وفيه المتاعب بكل أنواعها.

وقد ارتحتُ نفسيًّا بالاستقبال، وللمؤانسة التي لها دورٌ في التخفيف عمّا في النفس.

إلا أنه سرعان ما ارتبط حديثُ المؤانسة بحديثِ السياسة.

بعد فترة الخروج من السجن الذي وقع بعد سنة 1944، استعاد الأحرار نشاطهم، وكبر الحجم، وزاد العدد، وانتبه الكثير من المواطنين إلى نشاط الأحرار.

وعرف الكثير أن هذا النشاط واجبٌ يمنيٌّ ووطنيٌّ يُخرج الشعب من العزلة الحديدية، ومن حكمِ شخصٍ غريبِ التكوين، يعتبر أن الشعب درجةٌ ثانية، وأن أبناء الشعب عبيدٌ له وملكٌ له، يدفعون الحبابة، ويخدمونه وأولاده، ويُنفذون الأوامر.

وكان في معتقده أن المصلحة للإمام، والمصلحة للشعب أن يظل الشعب جامدًا كجمود الإمام، ويبقى حيوانًا ناطقًا لا يرقى ولا يصل إلى فهم الإمام، وأن الجهل، الذي هو عدو الإنسان، هو للإنسان اليمني خيرٌ من العلم، الذي سيعرف به معالي الأمور، ويعرف به عن الماضي والحاضر ما يساعده على فهم المستقبل، وعلى تنمية مداركه.

أما المرض في المعمورة، فكان ينبغي أن يُعالج ويُطارَد من الأجسام، لتكون سليمةً في أحكامها وأفكارها وتعاملها وتحركاتها، وكما يُقال: “العقل السليم في الجسم السليم”.

لكن الإمام يحيى، على العكس من ذلك، كان يطلب المرض للشعب، ويرى أن المرض خيرٌ من الصحة؛ فالرجل الصحيح قويٌّ في مداركه وفي مقاومته، والمريض على العكس من ذلك.

وسأذكر ما كان يُردد من أقوال المفكرين من العقلاء والعلماء والشعراء، ومن ذلك ما كان يتردد على لسان العلامة زيد بن علي الديلمي، رئيس المحكمة العليا للاستئناف في عهد الإمام يحيى.

سمعتُ عاملَ صنعاء حسين بن علي عبد القادر رحمه الله، يقول: إنه في يوم من الأيام رافق العلامة زيد بن علي الديلمي في جولة أو «دورة» خارج سور صنعاء، وأنهما تعرّضا لذكر الأوضاع الحالية حينذاك، وما وصلت إليه من خطورة تهدد الجميع.

وأن زيد بن علي الديلمي قال لعامل صنعاء: كم حاول إقناع الإمام يحيى بضرورة التغيير والإصلاح، حتى لأبسط الضروريات، ولكنه لم يقتنع. ويقول حسين بن عبد القادر: إن زيد الديلمي ختم كلامه بقوله: «ماذا تصنع ببلينا “بعركدة” القرن العشرين الذي لا يلين ولا يستحي؟”.

ومن الأخبار التي قد لا يصدقها المستمع والقارئ، أن الإمام يحيى طلب زيد الديلمي إليه، وقال له: إن المبررات الشرعية تُثبت أن للإمام الحق في أن يملك كلَّ ما ترك الأتراك من عتادٍ وأسلحةٍ ومالٍ ومعمورات، وشرح له مبررات هذا الحكم، وطلب من زيد الديلمي أن يُصدر حكمه في هذه القضية، مع بعض كبار الحكام الذين كانوا موجودين في صنعاء حينذاك.

وقد ردَّ عليه زيد الديلمي: إن بيت مال المسلمين هو صاحب الحق الأول والأخير فيما تركه الأتراك. وعقب هذا الموقف، أُوقِف زيد الديلمي عن العمل، وأُمر بسفره إلى ذمار، وبقي فيها فترة طويلة تحت الرقابة.

ولا ننسى المناضل والعالِم المرحوم أحمد عبد الوهاب الوريث، الذي كان يلتقي زيد الديلمي في أكثر الأحيان، ويتبادل معه الحديث عن القضايا العامة، وعن سياسة الإمام يحيى وما وصلت إليه من السخرية والعبث بحق الشعب وبحق الشريعة.

وكان أحمد الوريث لا يكتم عن الشهيد أحمد المطاع، وعن المرحوم الأستاذ عبد الله العزب، وعن القاضي يحيى علي الإرياني، وعن القاضي عبد الله الشماحي، سرًّا من أسراره، ولا من أفكاره وآلامه، وهو الذي أخبر المطاع والعزب بما شكا إليه زيد الديلمي من طلب الإمام يحيى له بإصدار ذلك الحكم، وبما ردَّ عليه.

كما سمعتُ العلّامةَ المجاهدَ الشهيدَ حسين الكبسي يقول: إن سيف الإسلام الحسين، وكان صديقًا له، وأن سيف الإسلام عبد الله، وكان يثق به، سمع كلٌّ واحدٍ منهما يتحدث على انفراد، أنهما عندما عادا بعد رحلة طويلة، وكانت درجة الحماس عندهما مرتفعة، طلبا من أبيهما أن يسمح لهما بأن يقوم كلٌّ واحدٍ منهما بمشروعٍ معيّنٍ ينفع الناس ويخفف من سخطهم،

وأن الإمام يحيى رد على كلّ واحدٍ منهما بكلمةٍ واحدةٍ لفظها: «أنا أخبر منكم، والخير لكم ولليمنيين أن يبقى الناس محتاجين لكم في كل أحوالهم، حتى في الفتاوى الدينية والدنيوية، أما إذا استغنى عنكم الناس فابشروا بكل شرٍّ”. فقال العلّامة الكبسي هذا الكلام بحضور المجاهد أحمد أحمد المطاع، ومحيي الدين العنسي، وأحمد الحورش رحمهم الله.

وممّا تجدر الإشارة إلى ذكره أن الشاعر العراقي الكبير العبيدي، الذي كان يعلّق على موقف الإمام يحيى وعلى دولته المستقلة آمالًا كبيرة، ذكر في إحدى القصائد أن الإمام يحيى قد خيّب آمال المحبين له، حيث لم يعمل شيئًا لشعبه في الوقت الذي هو قادرٌ أن يعمل فيه كلَّ شيء، وأنه كان يتمنى أن توجد للإمام يحيى حتى حسنةٌ واحدةٌ من بين مساوئه، كما يوجد لغيره من ملوك عصره.

وأذكر من هذه القصيدة أبياتًا يقول فيها:

عرّجْ على اليمن السعيد وليس باليمن السعيد

واذكرْ إمامًا لا يزال يعيش في دنيا ثمود

ملكٌ هلوعٌ همُّه جمع الذخائر والنقود

لا ينتفع منه القريب فكيف يُرجى للبعيد

وهذه القصيدة هي التي انتشرت، وسمع عنها الكثير عربيًّا وعالميًّا في عهد الإمام يحيى.

وأهم من هذا أن الإمام كان يخاف أن يُنجب الأصحاء جيلًا يعزوه التطوّر، رغم العزلة الحديدية وإقامة القضبان، فـالمرض لازم، في معتقده، أن يفرضه على الشعب، ويتركه يتغلغل ويتوسع في الشعب، لأن المرض يخدم مصلحته في استيلائه على الشعب، كعقيدته في فرض الفقر والتجويع، والذي يُدركه عن تجربته للفقر، لأن أهم ما في الفقر من فوائد: انطواء الفقراء، وحاجتهم إلى الآخرين،

فالتزم بالتنفيذ والتطبيق، ليظل الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، دون أن يملك أحدٌ للآخر شيئًا، ولكي يحتاج الشعب إليه في الأخير. ولو ارتفعت نفسُه إلى المكارم كإمامٍ يحكم شعبًا، لكان الوضع يختلف بالنسبة له وللشعب، لكن نفسيته وجشعه وجوعه وبُخله جعله يلتزم في تنفيذ الثلاث “الهنات”: حياةً، ومَوْنًا، ولم يهضم ما يُقدَّم إليه من نصحٍ أو وعظٍ، شعرًا أو نثرًا أو خطابة، بل كان يسخر من ذلك ويمتهن الناصحين له.

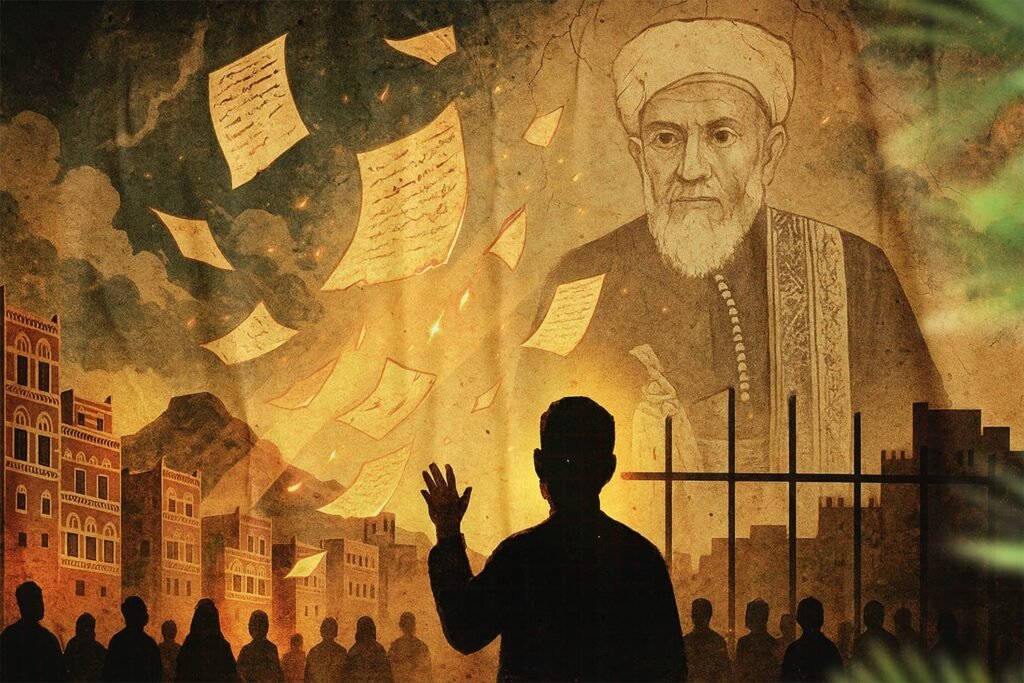

أجل، إن برنامج الإصلاح، واستعداد الأحرار والمفكرين لزيادة النشاط، والتوسّع في الخطب، وإعداد البرامج، وإعداد الخدمات، وتوزيع المنشورات بأشكال مختلفة ومؤثرة، أصبحت حديث الناس في المساجد، والمجالس، والمتاجر، في المدينة والقرية.

ومجاهرة الإمام وأولاده بذلك قد أخافه، وأخافه أكثرُ التشريح الدقيق لحُكمه، وأن الشعب قبله على عِلاته، وسمع بأضاليله وشعوذته، من أنه “صاحب الخطوة” الذي ينتقل ليلًا من قصره إلى الحرم المكي أو المدني، وأنه يعالج المجانين بالتمائم والقطران للجباه والأبواب. ولو كان عنده ذرةٌ من الحياء ومن العلم، لقدَّم بعضًا من الجميل، ولكنه لم يتنازل، واعتبر نفسه سيدًا للشعب والمواطنين، وأن الشعب عبيدٌ له، يفرض عليهم الذلّة والمسكنة، والقتل، والسجون، والخُطاط، والرَّهائن، والظلم، والتخلّف، وأصبح عقبةً كَأْداءَ ضد انفتاح الشعب وتطوّره.

ولما بلغت أمواج الإصلاح، وارتفعت إلى أوجِ الجرأة، وكشفت المنشوراتُ حقيقتَه، طارت مشاعره من القلق والخوف، وجنّ جنونه لما يتعرض له من الانتقادات التي عرّته، وأظهرته على حقيقته. وقد كان كثيرٌ من المواطنين يستوعبون ما يُطرَح برغبةٍ وانتباه، وكان هذا يُشجّع المناضلين ليكتبوا بجديةٍ وحماس، سواء في صنعاء، أو في تعز، وإب، وعدن، والحديدة، وغيرها من المدن.

كما شجّع فَهم أبناء الشعب واستيعابهم الصحفَ التي كانت تُساعد الأحرار، وتنشر الكثير من مساوئ الإمام يحيى، والكثير مما يقوله الأحرار.

وأذكر من الصحف: “فتاة الجزيرة” في عدن، لصاحبها محمد علي لقمان، وقد نشرت الكثير من أقوال الأحرار اليمنيين، وهم كثيرون، ومنهم مطبعة دماج، وأولاد أبو رأس.

وصحيفة “الصداقة” التي كانت تصدر في القاهرة – مصر، لصاحبها الرافعي، وكانت تنشر الكثير من أقوال الأحرار اليمنيين، كالأستاذ الشهيد محمد صالح المسمري، والأستاذ الشهيد محيي الدين العنسي، والأستاذ الشهيد أحمد الحورش، وآخرين.

ثم جاءت صحيفة “صوت اليمن”، التي ملأ صوتُها المسامع، وأيقظ القلوب، وصكَّ مسامعَ يحيى وأولاده، وحتى أعمى أبصارهم وبصائرهم.

وكان المسؤولان عن الصحيفة: الأستاذين الزبيري والنعمان، واللذين يُغنى عن ذكر ما يملكان من البيان المقنع والجذاب، وما يتحليان به من روحٍ وطنيةٍ صادقة، ونضالٍ لا تراجع فيه.

وقد ملأ الدنيا بأقوالهما البليغة الصادقة، واستمرّا في توزيع المنشورات، وطرح القضية الوطنية على كل يمني في الداخل والخارج، وعلى كل من يريان فيه النصير والمساعد للقضية اليمنية العادلة، من الرؤساء، والملوك، والعلماء في الأقطار، والسياسيين في أنحاء البلاد العربية والإسلامية والدولية.

وقد كان يُشاركهما كثيرٌ من الأحرار، أمثال الشاعر المناضل المرحوم عبد الله عبد الوهاب نعمان، والأستاذ المجاهد المناضل المرحوم عبد الله علي الحكيمي، والأستاذ البيحاني، والفسيل، وباذيب، وآخرون كثيرون من الأحرار والمفكرين والمنصفين.

ولا ننسى سيف الحق إبراهيم، ابن الإمام يحيى، والذي هو من البيت، و«صاحب البيت أدرى بالذي فيه»، والذي هو من الأهل، «وشهد شاهد من أهله»، وقد نشر الحقيقة كاملة، وبرّأ الذمّة، وكان من أصدق الأحرار حتى ثورة ٤٨.

وبعد فشلها، قتله أخوه الطاغية أحمد، لأنه عرف أن السيف إبراهيم لم يُبقِ شيئًا من مساوئه إلا نشرها، ولم يذكر لهم شيئًا من الحسنات.

وقد نسيتُ الكثير، ولم أحفظ إلا القليل، خاصة وأن كل الوثائق والمعلومات الوطنية التي كنتُ أتابعها وأحفظها معي قد نُهِبت، مع كل ما نُهِب في داخل البيت.

ومما أحفظه أن الإمام يحيى انزعج، كما انزعج ولي العهد وكل أبنائه، مما كان ينشره الزبيري في صحيفة «صوت اليمن»، وفي صحيفة «الصداقة»، من قصائده، التي قال في إحداها:

أهكذا الدين يا يحيى تزيفهُ

للعالمين وأنت الحاذقُ الفهمُ

أتحـسب الناس إذ شوهت دينهم

بالمكر ما عرفوا شيئًا ولا فهموا

ومن قصيدة أخرى، يقول الزبيري مخاطبًا الإمام يحيى:

كنّا نراك أبًا برًّا ومذ برزت

أفكارك السود ردّت ما زعمناهُ

ما كان أجدر أن تسمو إلى المثلِ

الأعلى وتأخذ شيئًا من مزاياهُ

لكن تجنّيت حتى لم تدع أحدًا

إلا وأفسدت دُنياه وأُخراهُ

ومنها:

والعسكري بليدٌ بالأذى فطِنٌ

كان إبليسُ للطغيان ربّاهُ

ومن قصيدةٍ له أيضًا:

ما لليمانيين في لحظاتهم

بؤسٌ، وفي كلماتهم آلامُ

جهلٌ، وأمراضٌ، وظُلمٌ فادحٌ

ومجاعةٌ، ومخافةٌ، وإمامُ

والناس بين مُكبلٍ في رجلهِ

قيدٌ، وفي فمهِ البليغِ لِجامُ

أو خائفٍ لم يدرِ كيف نصيبهُ

منهم أسِجنُ الدهرِ أم إعدامُ؟

كم من أبٍ واسى الإمامَ بروحهِ

ماتتْ جياعًا بعده الأيتامُ

نبني له قصرًا يسود، فيبتني

سجنًا نُهانُ بظلّه ونُضامُ

والقصيدة طويلة ومعروفة.

كما لا أنسى أنه في هذه الفترة، وعلى إثر نشر القصائد، أمر الإمام يحيى بهدم بيت محمد محمود الزبيري في بستان السلطان، لولا أن أحمد عبد الملك، أحد كتبة الإمام وصهر الزبيري، قد تقدّم إلى الإمام بخوفٍ وحذر، منبّهًا الإمام أن ثلاثة أرباع البيت ملكٌ للورثة، وهم ضعفاء وفقراء، وليس لمحمد محمود غيرُ الربع في البيت.

فقال الإمام: أما بيت الزبيري الموجود في وادي ظهر، فلا بد من هدمه. وقد هدمه فعلاً. وأذكر أن رسالة كتبها الزبيري من عدن، بخط يده، بعد حادثة الخراب، إلى ابن عمه عبد الله لطف الزبيري، يقول فيها:

(لا تحزنوا على ما حصل، فعند الله لا يضيع شيء، ولو فكّر الإمام يحيى بعاقبة أمره، وآمن بعدالة الله، ما رضي لنفسه أن يرتكب مثل هذه الحماقات). واستشهد بتلك الآية الكريمة: “كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ”.

أما نحن، فإننا سائرون على طريقنا، لا تزعزعنا العواصف، ولا تعبث بنا عاديات الأيام، حتى يُحقّق الله النصر، وحتى يكتب الله لهذا الشعب المظلوم، والمحروم، والمعذّب، الخلاص من هذا الكابوس الرهيب.

وكانت هذه الرسالة محفوظة عندي، وعرضتها على الكثير من الزملاء الأحرار، وكما ذكرتُ، فقد كانت من ضمن المنهوبات.