ثناء في كتابات الرافعي وشخصه:

قرأتُ أدبَ الرَّافعي في وقتٍ مبكر، فاستولى على وجداني، وكنتُ أكرِّر بعض كلماته كأني أنشدُ قصيدةً في محبوبة، حتى لكأني لا أجدُ ما أُترجِمُ فيه أدبه في نفسي غير كلماته وعباراته نفسها, لقد جذَبَني إليه، ورأيتُني منافحًا عنه، أفاخرُ بأدبه في كلِّ مجلسٍ وناد، وما رأيتُ محبًّا للرَّافعي إلا وأحسَستُ بقربه مني، كأننا نخرجُ من مشكاةٍ واحدة، مشكاة النُّور التي أضاءت في جوانحِ الأدب والرُّوح والجمال!

كانّ الرَّافعي أحد الأعلام الكبار في الفكْر والأدب، وأحد الذين حرثوا تربة العصر البكْر، وأغنوا عقول أبنائه بما أبدعوه وأضافوه من آثارٍ أدبيةٍ مبتكرة أو منقولة, وبما أحدثوه من خصوماتٍ مثمرة في الحياةِ الثَّقافية وفي مختلفِ فروع الفكر البشري, فقد كان بأدبه العربي, وفكره الاعتقادي, كالخلاصة المنصفة لتألق الحضارة الواثقة بالعلمِ والعرْفان. “إذ استطاعَ معَاصَرَة الأحداثِ والنَّظر في الأنواء, وتقلَّبَ في تفسير سائر ظاهرات الحياة الجديدة بالإيضاحِ والسُّلوك, وراضَ ما قد طَافَ بأيامِ الثَّقافة والمدنية والحضارة عندَ العرب”.

في البداياتِ الأولى لاكتشاف الرَّافعي كنتُ أقبضُ على رائحةِ الحزن النَّبيل المنبعثِ من كتاباته، وهيبة الحضور التي تتجلى ماثلة أمامك من فيْضِ العطاء السَّامي, أرقبُ فيها الرَّافعي في كلماته الآبدة, وحِكَمه الشَّاردة, ومقالاته الأثيرة, ناهيكَ عن قيمةِ الجمال والحب التي تحدَّثَ وكتبَ عنها كما لم يكتب عنها أي أديبٍ من قبل..!

وكنتُ كتبتُ مرةً أني لا أعرفُ أديبًا كتبَ عن الحبِّ، وفلسفته، ورؤاه، وحزنه، وشجنه، حتى سالَ جرح الكبرياء المطعون دمًا ملأ صفحات الكتب وفجَّر شرايين الشعر والنثر مثل الرافعي، بل دعا ـ ساخرًا ـ منذ عقود، دعا الشَّمس أن تنطفئ رحمةً بعشَّاقِ الظلام، ودعا الليل أن ينسدلَ في مشرقِ الضحىٰ حتى لا تتلصَّص عينٌ إلىٰ جمالِ الله السَّافر الوضَّاح في كلِّ منعطفٍ وواد.

وفي الرؤيةِ الأخيرة للرَّافعي بدا لي أكبر مما كنتُ أظنُّ في ليالي الزَّهو الأولى.. أضيفت إلى محاسن الإبداع المنحوتة في جبينه، رأيتُ الرَّافعي الفيلسوف الحكيم، الحاذق بنوازعِ النَّفس ورغائبها, وإنكَ لتنظر في جملةٍ أو كلمة مما كتب، فتحار من فخامةِ اللفظ، وعمْق المعنى، وجمال المورد، كأنها سبيكة من تبْر نحتها فنان حينًا من الدَّهر!

انحاز الرَّافعي مبكرًا إلى القيمِ العُليا، بطريقته الفريدة نثرًا وشعرًا وإنشاءً، انتصرَ للنَّصِّ القرآني، وكتبَ عنه بدائع مدهشة هي امتدادٌ لبدائع من سبقوه في الحفْر البياني العميق في بِنية الإعجاز, وأسرار البيان, تحتَ راية القرآن.

هذا الانحياز من الرَّافعي إلى قضاياه وهمومه النَّبيلة التي اشتغلَ بها، ولم ينشغل عنها، وضعته في زاويةٍ محصورة، وجاءَ من نَفَخَ في هذه الرؤية، الرؤية التي تُظهِر الرَّافعي درويشًا من دراوشةِ الأدبِ القديم، تقليدي ثقيل الظل, أو بمعنى آخر خطيبٌ مرتفع الصوت بقلمٍ صاخب، أو بمعنى أوضح، وصف الرَّافعي بأنه أديبٌ كلاسيكي يعيشُ زمنه برؤيةِ القرونِ الغابرة، وتأطيره في هذه الدَّائرة، التي تُفضي إلى تحجيمه، وإهماله، والرَّغبة عنه, والصَّد عن أعماله, وإبعادها أن تكون أدبًا إنسانيًّا عظيمًا يخاطبُ الرُّوح والوجدان، بسموٍّ وبهاء, ينضحُ عبقرية وارتفاعًا.

ماذا قال أحمد زكي باشا في الرافعي؟

ولعلَّ أحمد زكي باشا فَطِنَ لهذا البُعد الإنساني, وأرادَ أن يضعَ الرَّافعي موضعه الذي يستحق، فقال كلمته الشَّهيرة عن كتاب المساكين: “لقد جعلتَ لنا شكسبير كما للإنجليز شكسبير، وهيجو كما للفرنسيين هيجو، وجوته كما للألمانِ جوته”. أي: وأنتَ رافعي الأدب والعرب، بكَ نُعرف، وبكَ نفاخر

تجاهل النقاد الممنهج للرافعي:

ومن تناولَ أدبَ الرَّافعي، وحاولَ أن يدفعَ عنه سحبَ النِّسيان، والتَّجاهل الممنهج، كان في الطليعة – غالبًا – أدباء يتصفون بروحٍ إسلاميَّة، رأوا في الرَّافعي نبي البيان، وداعية الجمال، والولي الأديب الذي ينبغي أن تُشَدّ الرِّحال إلى كعبةِ بيانه.. وهكذا، حُبِسَ الرَّافعي في هذه الدائرة, لم يجترح الفضاء الإنساني العالمي الذي كان من المفترض أن يصلَ إليه، وهو به جدير، لكنها قضبان التَّصنيف المبكر، تكبِّل النَّبي في شعابٍ مغلقة, ثمَّ تُحكم عليه منابرها الكبرى التي يصل صداها لكلِّ مكان.

وهكذا, رغبوا عن أدبه, فقد تجاهله النُّقاد والدَّارسون وتجاهلته الجامعات التي شغلت نفسها ـ كما يبدو – بما تشغل الصِّحافة اليومية أو الأسبوعية نفسها به من الاهتمام العابر بكل ما هو سريع وعقيم وباهت. ولم نشهد حضورًا للرَّافعي يليقُ بمكانته وجهاده الأدبي المتين في ميادين الأدب والفكر.

المقالح ينصف الرافعي:

في الأيام المنصرمة, أنهيتُ قراءة كتاب الشَّاعر اليمني الكبير عبد العزيز المقالح “عمالقة عند مطلع القرن”، تحدَّثَ في تضاعيفه عن بعضِ الأدباء والشُّعراء, (شوقي وحافظ والعقَّاد وطه حسين والشَّابي), ما ظننتُ – ابتداءً- أن يكونَ الرَّافعي ضمن عمالقة الأدب في وجدانِ المقالح؛ لاختلاف المدرستين، وتعدد المشارب, والاهتمام, لكنَّ الرافعي كانَ حاضرًا في مجلسِ العمالقة حضورًا طاغيًا، أراه في نظري انتصارًا أو أحد أهم الانتصارات لأدبِ الرَّافعي؛ لأنَّه قدِم من حقلٍ وبيئة مغايرة على ما في هذا التَّعبير من مجازيَّةٍ أرجو تقدير بواعثها. لقد وقفتُ مصلوبًا مشدوهًا من إنصافِ المقالح لصاحبِ الوحي، لقد كسرَ حجز الجدران التي بناها المثقف الحديث حول الأدباء الذين يختلفُ معهم في الطريقة، والمنهج, والتناول، والفكرة, والمضمون!

لم يخفِ المقالح امتعاض بعض النُّقاد والأدباء من إدخالِ الرَّافعي في عمالقةِ الأدب، وهو امتعاضٌ غير مستغرَب، لقد رأوا في حديثِ المقالح عن الرَّافعي ترافعًا عن نمطٍ من الأدب, أو مدرسةٍ ينبغي ألَّا تبقى على قيْد التَّداول، تيار أدبي حقه النِّسيان، والتَّهميش، وهذا ما صرَّحَ به المقالح في مقدمته للكتاب، عند قوله:

“أمَّا الدِّراسة الأخرى التي أثارت امتعاض بعض الأساتذة فهي تلك الخاصة بالأستاذ مصطفى صادق الرَّافعي، فقد وجدَ فيها هذا البعض إشادة برجلٍ لا يستحقُّ سوى الإهمال في أحسنِ الأحوال على مواقفه الرَّجعية، فهو صنمٌ من أصنامِ الأدب التَّقليدي لا عملاقٌ من عمالقته، كما ذَهَبَ إلى ذلك أحدهم”[2].

الحكم ظلماً على الرافعي:

ولكَ أن تتأمَّل الحكم المسبَق الذي نَزَلَ بساحةِ الرَّافعي من قبلِ محاكم التَّفتيش الثَّقافية، لقد قرَّروا أنه لا يستحقُّ سوى الإهمال في أحسنِ الأحوال على مواقفه الرجعية! ولو ذهبت تفتِّشُ عن رجعية الرافعي لما وجدت إلا إعلاءً لشأنِ العربية، وانتصارًا للبيانِ العالي، وتساميًا عن وحْلِ الرَّداءة الذي انغمست فيه الأقلام التي ارتوت من العجمة، ودهشت بأساليبها الحديثة المضببة بأوهام التجديد!

وليس غريبًا في مجتمعِ التناقضات الرَّاهنة أن يشتد الخصام ويغيب الإنصاف ويبخس النَّاس أشياءهم، وأن ينسى خصوم الرَّافعي الجهد الذي بذله في مجالاتِ التَّحقيق والإبداع، والمواقف التي دفعته إلى «التعرف على قدراتِ اللغة العربية كواحدةٍ من أهم اللغات في العالم، ومكنته من اكتشاف الإمكانيات البيانية في النثر العربي باعتباره طاقة شعريَّة تجعله يتمرَّد على التَّعبير العقلي المنطقي وتمنحه من جمالِ الصورة ونداوتها ما لا يكون للشِّعر نفسه أحيانًا”[3].

موقف المقالح النبيل من الرافعي:

يأتي هذا الموقف النَّبيل من شاعرِ اليمن، في لحظاتٍ عصيبة كانت تمرُّ بها مجتمعات الثَّقافة, وصالوناتها، والصِّراع بينَ القديم والحديث قائمٌ على أشده، وفي ظني أنَّ الحديث عن صنمٍ من “أصنام الأدب التَّقليدي” في نظر أرباب الأدبِ الحداثي، من قِبل أديبٍ وشاعر لا ينتسبُ – مباشرة – إلى مدرسةِ الرَّافعي؛ شجاعة أدبية، ونبلٌ موشَّحٌ بإنصافٍ يليق بمسيرةِ المقالح كأحد أهمِّ روَّاد الثَّقافة والفكر والأدب.

تلميذ الرافعي ورفيقه يعرف به وبظهره من جديد:

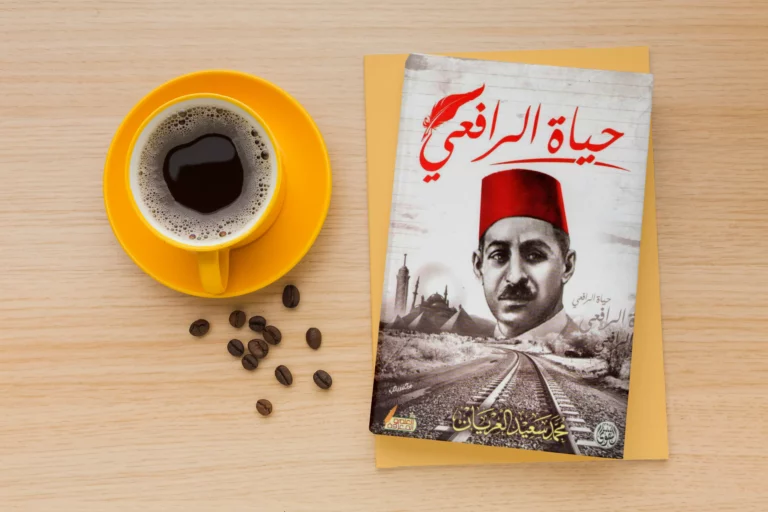

رحَلَ الرَّافعي تاركًا وراءه إرثًا أدبيًّا فذًّا, فقدِمَ أحد تلاميذه للتعريف به, وإظهار قدره بين الخلائق, ورفع اللثام عن الرَّافعي الأديب, الإنسان, المشغول بهمومه, وقضاياه الكبرى التي نذرَ لها قلمه, وكان يرجو أن يعيشَ الرَّافعي بعد مماته حياةً أكبر ممَّا عاشَ في حياته؛ لأنَّنا أمة نكتشفُ العظمة برحيلها. كتبَ تلميذه ورفيقه محمَّد سعيد العريان كتابه الشهير “حياة الرَّافعي“, وقد جاء في مقدمته: «لقد عاشَ الرَّافعي في هذه الأمَّة وكأنَّه ليسَ منها، فما أدت له في حياته واجبًا ولا اعترفت له بحق ولا أقامت معه على رأي، وكأنَّما اجتمع له وحده تراث الأجيال من هذه الأمَّة العربيَّة المسلمة، فعاشَ ما عاش يشبهها إلى حقائق وجودها ومقومات قوميتها، على حين كانت تعيش هي في ضلال التَّقليد وأوهام التَّجديد ورضي هو مقامه منها غريبًا معتزلًا عن النَّاس”.

تعليق المقالح على محاولة تلميذ الرافعي إظهاره من جديد:

يعلقُ المقالح على آمالِ العريان, بقوله: “وأحسبُ أنَّ العريان وهو يخطُّ هذه السطور في مقدمة كتابه قد ظنَّ أنَّ وفاة الرَّافعي بداية حياة جديدة له كما يحدثُ في أحايين كثيرة في الأممِ التي لا تقدر أحياءها من العظماء، ولكنَّ ظَنَّهُ خاب فقد ظلَّ كتابه عن حياة الرافعي هو الوحيد في المكتبة العربية وقد ظلَّ اسمه الكبير يعيشُ في هذه الأمة الجحود وكأنَّه ليس منها فما أدَّت إليه بعد وفاته واجبًا ولا اعترفت له بحقٍّ كأنَّه ما يزال يعيش في عزلةِ الهم والألم، يكابد ويجاهد، ويبدع مغمورًا أو شبه مغمور، وإذا كان عشَّاق الموتى وهم كثير في أُمَّتنا قد انصرفوا عنه فإنَّ الجامعات والدراسات الأدبيَّة قد ابتعدت عنه کما ابتعدت عنه الصِّحافة التي امتلأت بالغثِّ, ولا تكاد تعرضُ إحداها لشيء من أفكاره وإبداعاته, ولا نرى صورة له تضاف إلى صور الرُّوَّاد التي تزين بها المجلات والصحف مقالاتها الموسميَّة عن أهم المبدعين وطلائع التَّجديد والنُّهوض الأدبي في بداية هذا القرن”.

وهذه الحرقة الظَّاهرة في نصِّ المقالح, توحي باعترافه بمكانةِ الرَّافعي, والظُّلم الذي وقعَ عليه من أبناءِ أمته, والجحود الذي أصابه في حياته وبعد الممات, وأكثر ما يهمني في هذا النَّص, أن الشَّعور بالامتعاض من التَّنكُّر للرافعي وأدبه ليس محصورًا على المشتغلين بالأدبِ الإسلامي, وإنما أيضًا شعور مصاحب لكلِّ منصِف عالجَ أدبَ الرافعي, ووقف على عظمته, و عبقريته التي لا تخطئها العين.

الأديب العراقي مصطفى نعمان البدري يدرس الرافعي:

في دراسةِ الأديب العراقي مصطفى نعمان البدري “الرَّافعي الكاتب بين المحافظة والتجديد”, تعرَّض للغبْن الذي لحقَ الرافعي, والمكانة الأثيرة التي لم يحظَ بها, وضعف الاحتفاء به, والانصراف عن الإشادة به, وهذا أمرٌ يكاد أن يجمِعَ عليه من قرأ الرافعي قراءةً واعية, و نظر بإمعانٍ في سياقِ حياته, مقارنة بأقرانه من الأدباء والشعراء الذين كانت لهم حظوة, وشأن, واحتفاء كبير بآثارهم, ونتاجهم الأدبي والفكري.

يقول البدري, في صدر دراسته:

“اختار الله لي أن أدرس الشعر عند الرافعي، في رسالةٍ سابقة، قدمت فيها ما قدَّمت، ثم رأى الأستاذ عمر إبراهيم الدسوقي، أن تلك الدراسة قد تبقى يتيمة منقطعة ما لم تتبعها دراسة تتم ما بدأته، ويشرف فيها الرافعي بنثره وبيانه، ويثبت بها ضميره العربي، وينتصر له الحكم فيهما، فيُثأر له من أيامِه، ويُرفَعُ ما لحقَ تاريخه من غَبْنٍ، وما رافق مُناوئيه من إيذاءٍ له في حياته، وما أعقبها من إهمالٍ لشأنِه، وقلةِ احتفاءٍ به، وصُدوفٍ عن أثرهِ”.

متى عٌرف الرافعي في اليمن؟

بالعودةِ إلى المقالح, فقد ذكَرَ أنَّ الرَّافعي دخَلَ اليمن في منتصف القرنِ المنصرِم, ضمنَ كتَّاب مجلة الرِّسالة التي كانت تجوبُ الآفاق, فقد كانَ اللقاء في سجنِ حجَّة, الذي ضمَّ في صدْره أبرز رجالاتِ اليمن الذين ضَاقَ بهم الإمام يحيى, محاولًا أن يقطعَ طريقهم في سبيلِ الخلاص من نظامِ الإمامة البائِس. ومن الطَّريف أن يتحوَّل سجن حجة الذي أريدَ له أن يكون قبوًا تُدفَنُ فيه هِمَم الثَّائرين, إلى ملتقى معرفي يجمع خيرة عقول اليمن في تلك الحقبةِ, “فقد ضمَّ عددًا من السُّجناء السِّياسيين ممن لم يصل إليهم سيف الجلاد الذي حزَّ عشرات الرؤوس الكبيرة والعظيمة بعد فشل حركة [1948]، وكانت وطأة الإرهاب في تلك السنوات قد بدأت في الانحسار، وعلامة ذلك أنَّ الرسائل والكتب, وأحيانًا بعض الصُّحف والمجلات المهربة قد وجدت طريقها إلى السِّجن، وكان بين السُّجناء من لا يزال يمتلك قدرًا من الكتبِ في منزله بالمدينة أو القرية, وكان القاضي عبد الرحمن الأرياني أكثر هؤلاء السُّجناء شراءً للكتبِ والمجلات، وقد احتفظَ في منزله في قرية «أريان» بمجاميع مختلفة من هذه الكتب والمجلات, استطاعَ بعد الانفراجة النسبية وانحسار مناخ الإرهاب أن يطلب بعضها إلى سجنه لتكون أداةً للمعرفةِ, ووسيلة للتسلية, وقضاء وقت الفراغ الثقيل”[7].

يقول المقالح: “أزعم أنَّ الرَّافعي كان في الخمسينات معروفًا ومقروءًا في اليمن، وقد بدأ الاهتمام به من سجن حجَّه وانتقل إلى بقيةِ المدن اليمنية، ولا بدَّ أن ذلك الاهتمام يعكسُ اهتمامًا مماثلًا في بقيةِ الأقطار العربية، فالحنين العاطفي إلى ثقافة متجانسة ومشتركة كان أقوى من كل الحدود والسدود، وكان أقوى من قوانين العزلة والانفتاح معًا”.

كثَّفَ المقالح دراسته عن الرَّافعي في بيانِ قدراته التجديدية في النَّثر والشعر, وطريقة إنشائه البديعة, وقصائده التي تستحقُّ الاحتفاء, مدافعًا عنه في وجه من يصفه بالقديم, والغرق في التَّقليد, ووعورة اللغة التي يكتبُ بها, ثم رصَّع دراسته بنصوصٍ متنوعة من كتبِ الرَّافعي, وتحدثَ عنها حديث المحِب, المعترف بملامحِ العظمة التي التفت حول قلمِ الرَّافعي فسال إبداعًا ودهشة, وصلَ أثره إلى كلِّ شداة الأدب ومحبيه[9].

السبب الأول لتهميش الرافعي؟

ويُرجِعُ المقالح بعض أسباب التَّهميش والغياب الذي وقعَ للرافعي, إلى بعض المعارك التي خاضها مع خصومه, لا سيما معركته مع طه حسين, فهي أكثرها شراسة, من حيث الأثر الذي بقي راسخًا بعد انقشاعِ دخانها. لقد حملت معارك الرَّافعي الأدبية خـطأ البدايات، خطأ زمن التحول، وكان الرافعي مسرفًا في خصومته حادًّا عنيفًا في نقده للخصوم، ولم يكن أمامَ خصومه إلا أن يتهموه (بالقديم) وأن يسلبوا منه أعز ما حاولَ إثباته في حياته, وهي محاولاته التجديدية في الشعر والنثر معًا، وقد أشار إليها المقالح في دراسته, مثبتًا أنَّ فهم الرَّافعي للشعر الحديث يفوق فهْم طه حسين له، وأنَّ ممارسته للشعر تفوق ممارسة العقاد الذي ظلَّ ستين عامًا ينظمُ الكلام ويوزنه ويقفيه دونَ أن يكتبَ قصيدة واحدة تنتمي إلى الشعر، وهذا كله يؤكد ـ في النهاية ـ أنَّ الرَّافعي أديبٌ عظيمٌ من هذا العصر، وأنَّ كتاباته النثرية ذات الطَّابع الشِّعري قد ساعدت على التغيير والتمهيد للثورةِ الشَّعرية الراهنة, كما يقول المقالح.عودة الرافعي[10]:

هوامش:

- الرافعي بين المحافظة والتجديد, مصطفى نعمان البدري, ط1, دار الجيل الجديد, بيروت, 1991, ص13.

- عمالقة عند مطلع القرن, د. عبد العزيز المقالح, دار الآداب, بيروت, 1988, ص8 .

- نفس المرجع: ص8 .

- حياة الرافعي, محمَّد سعيد العريان, ط3, المكتبة التجارية الكبرى, 1955, ص15 .

- عمالقة عند مطلع القرن, د. عبد العزيز المقالح, ص122 .

- الرافعي بين المحافظة والتجديد, ص13.

- عمالقة عند مطلع القرن, د. عبد العزيز المقالح, ص130- 131 .

- نفس المرجع: ص129 .

- مما قاله المقالح في وصف الرافعي: “كان الرافعي واحدًا من كبار الأدباء العرب الذين ظهروا في بداية هذا القرن، وقد اشتهر بأسلوب غير مطروق في فنِّ الكتابة، وقدم في العشرينات والثلاثينات نماذج أدبية تجاوزت معطيات المرحلة التي عاش فيها، كما تجاوزت أساليب المجددين الذين عاشوا معه في نفس مرحلته. وكانت نماذجه الأدبية وما تزال «محور» المحاكاة والحوار من كبار شعراء العربية الذين وجدوا في كتاباته الفنية الخالصة طرائق وأساليب تنسجم مع رغبتهم في التجديد ولا تتنافى وروح الإبداع العربي وجوهـر أصالته، ويكفي أنَّ شاعرًا كبيرًا يشغل الناس واللغة وأقصد به « ادونيس – » لم يلتفت الى شعر شوقي ولم يتوقف عند جبران، وإنما توقف عند الرافعي يلتقط من نماذج إبداعه ويستعير من معايير نيرانه المقدسة بعض الجذوات التي تشيع الدفء والحرارة في لغته الشعرية المتغيرة المتفجرة في مواجهة ضلال التقليد وأوهام التجديد” ينظر: عمالقة في مطلع القرن: ص123 .

- رصَدَ الدكتور وليد كسَّاب في نهاية كتابه “مقالات الرافعي المجهولة”, أهم الدِّراسات والأبحاث حول الرَّافعي وأدبه. ينظر: مقالات الرافعي المجهولة ج2, ص212.

رعاك الله دكتور خالد، فقد أخرجت مقطوعة ومعزوفة رائعة الجمال.

مثال باذخ الجمال.. مرافعةٌ حقيقية.

مدهش مدهش والله