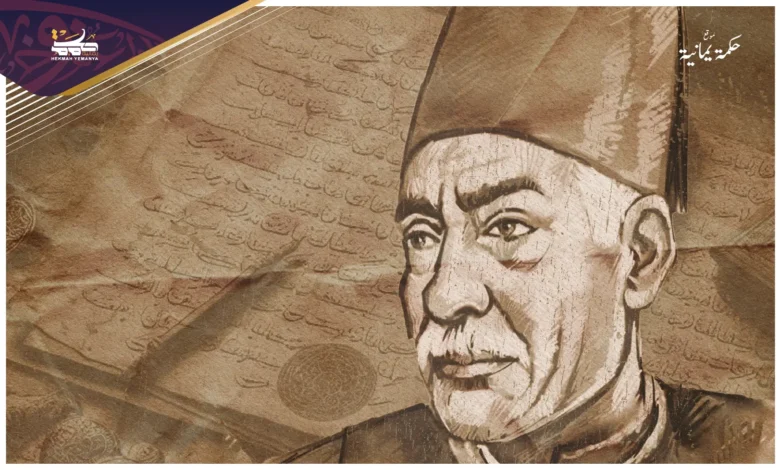

حافظ إبراهيم (1872 – 1932) رجلٌ كابدَ في حياته، ولاقى فيها من المشقَّة والعنت، ما أصقلَ مواهبه، فالمشقَّة وسيلة التَّفرد ولولاها لاستوى في الغاياتِ متفاوتو الهمم، و”لولا المشقة لسادَ النَّاس كلهم”. ضاقت به الدنيا، وتقلبت به؛ فلم يختلف عن شخصياتِ فكتور هيجو التي ترجمَ عنها، تلك الفتاة البائسة كوزيت أو ذاك الرجل جان فالجان.

مجالدة وصبر، وطول عناء، تحت وطأة ظروف قاسية، حافظ إبراهيم رجلٌ أديب أصابته حرفة الأدب، بالكاد يجد قوت يومه، تحيطُ به ظروف سياسية مضنية، احتلال وفساد، كفاح وجهاد، وكانت به أَنَفَة عن العملِ الذي لا يليقُ به، وتلكم سيماء الشُّعراء والأدباء.

كان يبثُّ شكواه في شعره، ينظم الأحزان والأشجان، طفلٌ يعاني اليتم، لا يهتمُّ بدروسه، يلازمه الفشل والكسل، تائهًا، تقتحمه العين ولا تعبأ به، لا تتفرس فيه ما ينبئ عن تميز أو نبوغ، يحاول الدراسة، ثمَّ المحاماة، ثمَّ المدرسة الحربية، لا يجد إلا الفشل الحليف والصَّديق، والراتب الضئيل، والهيئة غير المهندمة، وأنى لشغوف بالشعر أن يريش فيصيبه خير ونعمة؟

أخلق بذي الصبر أن يظفر بحاجته: وقفاتٌ في حياةِ حافظ

في صعيد مصر، ولد حافظ على ذهبية كانت ترسو على النيل، يحيطُ به سحر ضفاف النيل، تعلوه زرقه السَّماء، وشمس ساطعة، وقمر منير، كان إبراهيم فهمي والده رجل من أصول مصرية يعمل مشرفًا على الري بأراضي محمود باشا سليمان الرجل الثري الذي أسكنه هذه الذهبية على النيل، وكانت أم حافظ من أصول تركية، وهي التي أسمته (محمد حافظ)، عُرِفَ بشاعر النِّيل لقصة مولده في النيل، وهو حقيقٌ أن يعرف بشاعر الشَّعب، لملازمته الشَّعب في كل محفل ناطقًا عنه.

لم ينعم الفتى بهنيء عيش فقد توفي والده، وانتقل هو وأخته الصغيرة إلى بيت خاله، ليتكفل بهم، لم يلق حافظ من خاله العناية الأبوية من عطف وتعهد، وإنما كان يُعينهم بما يقدر عليه من المأوى والمال لا غير.

كان حافظ فتى متكاسلًا يحيا حياة اللهو والفراغ، فلا والد يزجره، ويثنيه عن كسله، ولا عنده هدف يسعى إليه، وما أن رأت أمه حاله تلك من العبث؛ حتى طلبت من خاله أن يُلحقه بالمدرسة؛ فكان مهملًا لدروسه، ينتقل من مدرسة إلى أخرى ولم يجدوا له عزمًا، لا يروقه في المدرسة إلا دروس اللغة العربية، يتغيب عن المدرسة، ويقضي أوقاته في الشوارع والطرقات يردد قصيدة شعر، يحفظ دروس الأدب، ينفق وقته في حوانيت الوراقين، ويتسكع حول ضروب المعهد الأزهري، يلتقي بصحبة يسامرهم مسامرة الشعر ونكاته، غير عابئ بالمدرسة ولا بما فيها.

وإنَّ لحافظ من اسمه نصيب، فقد أوتي ملكة الحفظ، كان يلتفُّ حوله طلاب المعهد الأزهري يستمعونَ منه. وقد ضجر من المدرسة، وتعنيف خاله على فشله في دراسته، فقرَّر تركها والبحث عن عمل يقتات منه، ويتسنى له أن يشتري ما يشاء من حوانيت الوراقين، إذ كان ما يتمناه مكتبة تعينه على ما يهوى من القراءة والاطلاع؛ وكتب لخاله بيتًا يعاتبه:

ثقلت عليك مؤنتي إني أراها واهية

فافرح فإني ذاهب متوجه في داهية

وكانت الداهية (مهنة المحاماة) هي السَّبيل الوحيد، فلا تحتاج لشهادة علمية، وما هو إلا رجل طلق اللسان، حسن البيان، ينشط لتكاليفها وأعمالها، وإنما ليس من طبع الحياة تمام الحظوظ، فلم يوفق حافظ في مهنة المحاماة، ولاقى منها عنتًا كبيرًا، فأنى لفتى لا يعرف كيف يصبر على دراسته أن يصبر على مهنة تتطلب مشقة كبيرة، ودأب في العمل!

وأهل الأدب طُبعوا على بغض الوظائف بأعمالها المكرورة؛ فإنَّ الوظيفة عندهم تقتل الإبداع، وتضيّق عليهم، ولا سيما مهنة كالمحاماة حيث كان القوم فوضى لا سراة لهم، ينمقون القول الزائف ويلبسون الحق بالباطل، وما نقم منهم حافظ كما نقم طبع النِّفاق، وتزييف الحقائق، وتلكم صفات لا يرضى عليها رجل مثل حافظ إبراهيم يعلي من مكارم الأخلاق ويحاول جهده في المشاركة والإصلاح.

وإنَّ رجالًا أصابتهم لوثة الأدب ليسوا كغيرهم، لأنهم يجمحونَ للحق والخير، ويفرغون إلى القراءة والاطلاع وحب المسامرة والمفاكهة، تضيق بهم الوظائف ويضيقون بها، وقليل منهم من يستطع أن يوازن بين العمل الحكومي وبين الإبداع والأدب.

وبعد ضاقت السُّبل بحافظ إبراهيم؛ لم يجد أمامه إلا المدرسة الحربية، وهو رجلٌ صاحب قوام صعيدي أوتي بسطة في الجسم، اِلتحقَ بها، وأمله يحدوه أن يجد بعد ذلك الوجاهة الاجتماعية والوظيفة والراتب، والمدرسة الحربية لم يكن حالها أحسن من مهنة المحاماة، ولكن هما أمران كلامها مر، لم يتعلم حافظ شيئًا من المدرسة حيث كانت تحت إشراف الإنجليز الذين تعمدوا أن يجعلوها مدرسة صورية لا فائدة يرتجى منها. تخرج فيها حافظ ضابطًا بوزارة الحربية، ولنا أن نتخيَّلَ كيف مرت شهور المدرسة على حافظ، من أوامر، وشغل ولا ثمة تعلم، مجالسة أقوام جفاة لا عقول لهم، وكان جنود الإنجليز، يفرغونهم من كل هوية، ويطرحون فيهم نبت الذل والخنوع.

لم تحتل المرأة عند حافظ مكانًا ذا بال، فهو رجلٌ ملول، قليل الصَّبر، ينفق وقته في نواديه وبين أصحابه، حتى لا تلمس في شعره غزلًا حقيقيًّا، إذ يفتقد المعاناة الحقَّة في الحب، تزوج بعد تخرجه في المدرسة الحربية وطلقَ زوْجه بعد أشهر قليلة من بنائه بها، وأطلقَ العنان لتسكعه في شوارعِ القاهرة، ومجالس السَّمر واشتغال بالأدب.

عُيِّنَ بوزارةِ الحربية ثلاث سنوات، عمل في السودان لما أرادت أن تستعين وزارة الداخلية بضباط من وزارة الحربية فيتولى حافظ مهنة معاون شرطة، ولم يمر وقت حتى استغنت عنه وزارة الداخلية وتعيده إلى وزارة الحربية، إذ ظهر تكاسله عن العمل، فهو غير خليق به.

وتقرر وزارة الحربية الاستغناء عنه إلى السودان وفي السودان اجتمع عليه قساوة العيش وتعجرف الإنجليز، حدثته نفسه بالاستقالة في غير مرة ولولا شدة حاجته إلى الراتب، لما تردد في الاستقالة طرفة عين.

اتصل بالشيخ محمَّد عبده وأخذ عنه علمًا ودينًا وأدبًا، وكان يراسل الشيخ ويشكو إليه حاله ويرسل له البيت والبيتين من الشعر يسأله أن يتوسط له بالعودة للقاهرة ولياليها الحسان، ولابد من شكوى إلى ذي مروءة يسليك عما يأجج في نفسه، وكان يرسل لأصدقائه في القاهرة ينفث غضبه وضجره، ويشكو زمانه.

حتى أحاطت به يد الشقاء ولا مفر؛ فكانت ثورة في السودان والأمر بين تكتم وصمت وما هو إلا أن اتهم حافظ بتحريض الجند على العصيان وإنه ألف جمعية سرية ضد الإنجليز، ولم يكن لحافظ في هذه الثورة ناقة ولا جمل؛ إنما هي أسماء قدمت للقائد وكان اسم حافظ بينهم يقول:

إذا نطقت فقاع السجن متكأ

وإن سكت فإن النفس لم تطب

وما عهدنا الرجل على ضيقه وتبرمه إلا صابرًا محتسبًا من أجل راتب قليل حتى لا يسأل الناس إلحافًا، الآن طرد من السودان وأصبح بلا عمل ومعاشه قليل، كان يكتب الشعر يبث أحزانه وحاله، ورغم حاله تلك من الضيق ما وصف إلا بالكرم والسخاء، يجود بما لديه، لا يعرف الإمساك ولا التقتير، سهل الانقياد، لا يحمل ضغينة على أحد، سهل الإرضاء، حلو الشمائل.

كان يعرف مواهبه ويثقُ بها، ويدرك في قرارة نفسه أنه شاعر لا يُشَقُّ له غبار، ولكن ما فائدة المواهب للمرء إن كان حظه عثرًا، ما فائدة الشعر له؟ هل يطعمه ويسقيه، هل يجد من الأدب حظوة أو وجاهة؟ لا، وحين كان الأدب يحيط بشوقي وجاهة وحظوة وغيره من أقرانه الشعراء والأدباء ممن تلألأت حولهم أضواء القاهرة، عاش حافظ فقيرًا لا يجد ما يسد به حاجته، قرابة عشر سنوات من رجوعه من السودان حاول مرارًا أن يحظى بقربة من الخديوي أو يصبح من نبلاء السرايا، وها هو يمتدحه ويثني عليه بلا جدوى! حتى رضي وقنع بإن يكون شاعر الشَّعب يصفقون له وينشد لهم، يعجبهم منه إلقاء وفصاحة، ويخلصون له المحبة، مع ذلك لم يكن بمعزل عما يدور حوله، كأغلب الأدباء يسدلون ستائر العزلة على أنفسهم، بل كان رجلًا اجتماعيًا من الطراز الأول.

وفي تلكم السنوات العشر لم يفارق مجلس أستاذه الإمام محمَّد عبده وكان يلازمه كظل له، يرتاد مجالس الثقافة والسمر أنى كانت، توصل لأفاضل رجال عصره، يصحب خليل مطران ومحمد المويلحي، وكبار رجال الصحافة، يتردد على المسارح يحضر للشيخ سلامة حجازي والمحافل والملاهي يحاول الظهور والحضور على الساحة الأدبية؛ فاتصل بالصحف والمجلات، ومن ولعه بالشهرة في ذلك الوقت العسر؛ اتصل “بصحيفة المقطم” التي كانت لسان الإنجليز؛ فمدح مكمهون ورثاء للملكة فكتوريا، واتصل “بصحيفة المقتطف” ورثى صاحبها يعقوب صروف وكانت مناصرة للإنجليز أيضًا، لقب وقتها بشاعر النيل وأثار جدلًا واسعًا في أوساط القاهرة.

ومن مناقبه اتصاله “بمجلة المنار” وصاحبها الكريم الشَّيخ محمد رشيد رضا، وكان يكتب عن مآثر أستاذه الإمام، ومدحه فيه صادق ينبيك عن مودة لا يشوبها كدر.

يقول في رثائه بيت جميل يفلق القلب:

عهدناكَ لا تبكي، وتكرهُ أن يُـــــــــرى

أخو البأسِ في بعضِ المـــــــــــــــواطنِ باكيا

فرخّص لنا اليومَ البُكاءَ.. وفي غَدٍ

ترانا كما تهــــــوى، جبـــــــــــــالاً رواســـــــــيا

نشر في مجلة الهلال وصاحبها جورجي زيدان كان صديقًا محبًّا له، يمتد بأياديه الغر لحافظ، يعرف قدره، ومنزلته بين الرجال، وقد بلغ حافظ من القلوب مبلغًا، ونشأت بينه وبين شوقي صحيح مودة، وغيره من الأدباء، فاكتسب أصدقاء كثر فهو ألوف ودود.

ابتسم الحظ العاثر، بعد ترحيب صاحب “اللواء” مصطفى كامل بقصيدة حافظ في حادثة نشواي ونشرها في مستهل المجلة، وكان هذا فتحًا مبينا لحافظ؛ فظل يثني على زعيم الأمة، ففتح له صحيفة اللواء ينشر فيها أشعاره، وسماه شاعر الوطنية، بل شاعر الحزب الوطني، وها هو بعد عناء وفقر، يجود الزمان بوزير المعارف الأستاذ أحمد حشمت، الرجل الذي سعى لإنزال حافظ منازله، وتكريمه بما هو أهل له، عينه رئيسًا للقسم الأدبي في دار الكتب الخديوية، بمرتب يفيض عن حاجته، وسعى له عند أولي الأمر حتى يمنحوه رتبة البكوية، ونيشان النيل عام 1912م

حافظ رجل مولعٌ بالأدبِ، يُضرب به المثل في الحفظ وقوة الذَّاكرة بين أقرانه، يملأ عليهم المجلس بالشِّعر والأدب، حسن النَّادرة والفكاهة، هذا غير سليقة بيان، وصوت جهور يأخذ له الصدارة في مجلس هو به، له محاولات في الترجمة من الفرنسية، كانت من طلائع المحاولات، وكان من قوة ذاكرته يقرأ قصائده من محفوظه وليس من ورقة أمامه، ونلمس في شعره ثقافة وإلمام بالتاريخ والحوادث، كان يتردد على دار الشاعر إسماعيل صبري، وكانت داره ملتقى الشعراء أحمد شوقي ومطران، وكان لشيخ الشعراء إسماعيل فضل في تقويم شعر حافظ، وثقل قريحته، حيث كانوا يعرضون عليه أشعارهم، وكان البارودي المثل الأعلى لحافظ وغيره من الشعراء علمهم كيف يكون الشعر، وفتح لهم سبل البعث والإحياء ومجاراة القدماء.

وبعد؛ فلا نجد لحافظ شغل إلا الأدب، ومحاولات بعد عثرات، ومن يدمن قرع الأبواب يفتح له باب يتبعه آخر، حتى يصل لما يحب؛ وها هو ذاك الفتى الأشعث الأغبر اشتهر وارتقى اسمه وتكسب من شعره، وكان يدعى لكل عظيمة في صحبة الوجهاء والنبلاء، قرين لشوقي وغيره من أكابر وأعيان الثقافة.

اعتلت صحة حافظ، بعد أن أحيل إلى المعاش، وتقدمت به السنون، وكان أغلب الوقت يلزم داره، لمرض ألم به، وكان في أواخر أيامه كئيب النفس، يهرع كلما وافت المنية أحد أصابه، ينظم أحزانا بأحزان، حتى أشرقت شمس الخميس 21 يوليه سنة 1932، وغابت شمس شاعر النيل، وسار وراءه يحملون نعشه علية القوم وأكابرهم.

اليوم هادنت الحوادث فاطّرح

عبأ السنين وألق عبء الــداء(1)

تحققت وظيفة الشعر ومهمة الأدب في شاعر النيل، وما أرى إلا أنه الشاعر المفترى عليه، بقولهم: إن قصائده بها تكلف وجمود، وتعرف فيها جفاء لا رقة فيه، أوليس هو الشاعر الذي يهمر الدمع، ويبكي النفوس برثائه الفخم، رثاء حافظ خير بيان على عاطفته الجياشة، رثاءه يعد نواح وبكاء صادق، لا فلسفة وحكمة ونصح جاف، تقرأ رثاءه يتهيأ لك أبا تمام أو شاعر من دولة عباسية، رجل يعرف قدر الشعر، وأن للشعر غاية وقضية، ليس حده المتعة وحسب، ولا الهدف من الشعر إنشاء المعاني والخيالات الرائقة، إنما للشعر رسالة تنهض بالعزائم وتحيي النفوس الموات.

حمل حافظ الرسالة يحاول الإصلاح، يدعو للقيم، يعلو بالهمم، ويتغنى بمحاسن الأخلاق، تدرّس قصائده في مدارس مصر، بل في الأقطار العربية والإسلامية.

خــــلقت في الدنيا بيانا خالدا

وتركت أجيــــــالا من الأبنـــــــــــــــــــــــــــاء

وغدا سيذكرك الزمان ولـــــــــــــم

يزل للدهر إنصـــــــــــاف وحسن جزاء

شوقي في رثاء صديقه

الهوامش:

- أحمد شوقي في رثاء حافظ إبراهيم.