محجوب عبيد طه

ملخص

توضح هذه المقالة أن الحقائق التجريبية والتعميمات التي تستنتج منها، والقوانين الطبيعية التي تبني عليها يمكن أن تنتهي إلى صياغات مختلفة، يعتمد كل منها على موقف فلسفي خفي، يدخل مفاهيم جديدة لا تقتضيها الظواهر التجريبية. ويوضح تحليل أمثلة معينة أن أكثر من موقف فلسفي يمكن أن يرتب على ذات الحقائق العلمية، وأن تجريد الصياغة من محتواها الفلسفي الخفي يعطى تعميمات لا تثير أيا الإشكاليات التي تثار عادة حول ما يترتب على العلم الطبيعي من فكر وفلسفة. عقائد فلسفية خلف صياغة القوانين الطبيعية.

– عن القانون الطبيعي:

هناك مفاهيم شائعة عن ماهية العلم الطبيعي ووظيفته، عند عامة المثقفين وأحيانا عند بعض العاملين في البحوث العلمية، مصدرها الكتب المدرسية والصحف العامة والمقالات السطحية عن العالم المثالي للعلماء الطبيعيين، ملخص هذه النظرة الشائعة أن العلم الطبيعي وقوانينه ونظرياته نتاج فريد لا يخضع للاختلاف بین البشر، ولا يختصم حوله من أدركه، ووقف عليه، إذ التجربة المعملية هي الفيصل في كل جدال حول مسألة علمية. والحق أن هذا يصح على جزء من العلم الطبيعي، يصح على قائمة الملاحظات سجلها الإنسان، أو سجلتها المعدات الألية، ليست إلا البداية والعمل العملي الحقيقي ينتج عن تفاعل الفكر البشري مع هذه القوائم، وعما يضيفه عقل الإنسان عليها من التسبيب والربط المنطقي المتماسك. هذا التنظير الإنساني ضروري وأساسي، ويشكل حقيقة روح العمل العلمي، وبسبب هذا فإن العلم الطبيعي، في المكان الأول، تجربة بشرية تخضع لما تخضع له كافة التجارب البشرية من اختلاف بين الناس وخصومة حول العمل: معناه وجدواه ومنتهاه.

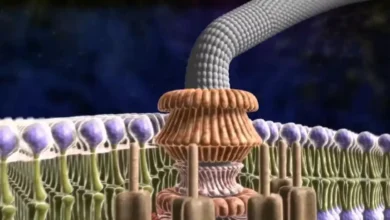

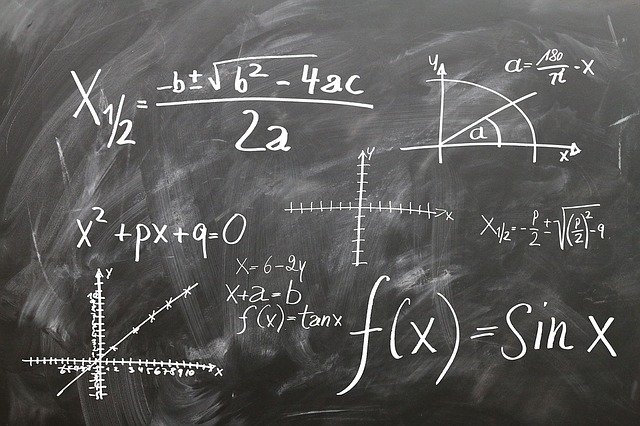

ولعلي أعطى مثالا يوضح المقصود هنا: خذ الجاذبية: من الممكن أن نسجل قوائم كثيرة، نملأ بها على مر الأيام آلاف الصفحات، تعطي معلومات عن سقوط الأجسام على الأرض: شكل الجسم، حجمه، كثافته، نوع مادته، ارتفاعه، زمن سقوطه، نوع التربة التي سقط عليها، عمق الحفرة التي أحدثها… الخ، دفاتر معملية شاملة، ومكتملة تحوي كل (( الحقائق ))، ولكنها لا تحوي (( علما )). ينتج العلم عندما يتدبر الذهن البشري هذه القوائم و يتفحصها من كل الوجوه الممكنة ويحاول الربط بينها بحيث يمكن إيجازها في عبارة موجزة ( رياضية كانت أو نثرية )، ويصل الإنسان البداية علم الجاذبية ( بعد قرون من العمل العلمي المنظم) عندما يعلن أن الأجسام تسقط نحو سطح الأرض بتسارع واحد، ثم تمر عقود ويعلن عن قانون الجاذبية العام، وعن الربط بين سقوط الأجسام على الأرض ودوران القمر حول الأرض والكواكب حول الشمس، ثم تمر قرون ويعلن عن النظرية النسبية العامة، وعن الدوران التي تلعبه قوة الجاذبية في تشكيل السدوم الكونية والجرات، ومع ذلك فإن علم الجاذبية ما يزال (( مفتوحا ))، ويختلف حول نظرياته الباحثون؛ إذ هنالك أكثر من نظرية، وأكثر من (( فلسفة ))، (( تفسير )) قوائم الملاحظات، ولا تميز بينها التجارب المعملية والمشاهدات الفلكية المعلومة. بل إننا، فوق ذلك، لا ندري عن (( ماهية )) الجاذبية شيئا، إذا ينحصر سعينا في التوصل لقانون ریاضی محكم يعطي وصفا دقيقا للكيفية التي تتحرك بها الجسيمات تحت قوة الجاذبية. أما طبيعة الجاذبية، ماهيتها، كنهها، مصدرها فمن غير الممكن أن تجد فيه الوسائل المتاحة للعمل العلمي. وفي الواقع لا يبدو ممكنا تعريف مثل هذه المفاهيم تعريفا يدخلها في نطاق البحث التجريبي. مثل هذا يصح على كافة القوى الطبيعية المكتشفة: القوى الكهربائية والمغناطيسية والنووية. ويمكن القول بصفة عامة بأن العلم، في المستوى الأساسي، لا يبحث عن ماهية الموجودات وكنه القوى التي تحكم سلوكها وإنما يبحث عن المكونات الأولية الموجودات وعن القوانين التي تضبط عمل القوى التي تحكم سلوكها. والعلم الأساسي يستهدف استنباط القوانين الطبيعية بين المكونات الأساسية لمادة الكون. فما هو القانون الطبيعى وكيف يتوصل إليه؟

لا شك أن المنهج التجريبي قد تطور كثيرا عبر القرون واستفاد، ليس فقط من الوسائل التقنية المتاحة للتجريب المعملي في كل مرحلة، وإنما من التنظير وأساليب التفكير العلمي التي أثبتت جدواها في تنظيم الحقائق وربطها. وقد بلغ هذا التطور الحد الذي يمكننا الآن من تحديد الكيفية العامة التي ينتهي بها البحث لصياغة قانون عام، على الأقل في المباحث التي بلغت درجة عالية من النضج والدقة مثل الفيزياء المعاصرة. تبدأ هذه الكيفية بتحديد الحالة العامة للنظام قيد الدراسة، عن طريق تسجيل المتغيرات المقيسة التميز حالة للنظام عن غيرها. ثم تجري التجارب الرصد القيم المختلفة لهذه المتغيرات مع تطور النظام، أي رصد مسار تحول النظام من حالة إلى أخرى. ثم يبحث في هذا المسار عن الخواص التى لا تتغير مع تطور النظام اللامتغيرات أو الثوابت. هذه الثوابت تعطى (( قوانین البقاء )) للنظام، وبالتدقيق في قوانين البقاء لمجموعة متماثلة من النظم تقدم فرضية لقانون عام يقتضي قوانین البقاء المشاهدة. ثم يختبر هذا القانون بمقارنة تنبؤاته مع التجارب على أوسع نطاق ممكن، وينظر في إمكانية استنتاجه من نظريات أعمق وأشمل. هذه النظريات الشاملة تشكل نماذج رياضية لمجموعات كبيرة من الظواهر الطبيعية تنتظم تحت تفاعلات أساسية واحدة. ومن هذا العرض المقتضب للاستراتيجية التي تمكن من التعميم العلمي المفيد، يتضح أن هناك مستويات مختلفة للتنظير.

(أ) مستوى قانون البقاء، وهو تعميم لصيق بالتجربة، ويبنى مباشرة على المشاهدة والقياس. وصيغة قانون البقاء أن دالة معينة، تعتمد على المتغيرات المقيسة تظل بقيمة ثابتة خلال تحول النظام من حالة إلى أخرى. وبسبب قرب قوانين البقاء من التجريب فإنها تشكل الواجهة الأولى عند مهاجمة التجارب للنظرية؛ وهي ركائز يقوم عليها البناء النظري؛ ولذلك فإن لسقوطها دویا متى سقطت بتدقيق التجريب، وتطوير المعدات، كما حدث عندما انهار قانون بقاء الانعكاس المكاني في عام 1957م ثم قانون بقاء مضروب الانعكاس المكانی، وتضاد الشحنة في عام 1964 (1)، ويتابع الفيزيائيون حاليا التجارب العديدة التي ظلت تجري منذ سنوات الاختبار قانون بقاء عدد الباریونات، الذي يقول بعدم إمكانية تلاشي البروتونات (2).

(ب) مستوى القانون العام، وهو فرضية تصاغ بحيث تضمن صحة قوانين البقاء المعلومة، وتشكل قاعدة رياضية المناقشة ظواهر عديدة تشترك في التفاعلات المؤثرة مع الظواهر التي قادت لقوانين البقاء. وإذ أن الانتقال من قوانين إلقاء للقانون العام: ليس فريدا، فإننا نجد عادة عدة فرضيات رياضية، يعطي كل منها قوانين البقاء المطلوبة وتختلف خارج نطاق التجارب المعلومة. (3) والفرضيات التي تظل في الساحة هي التي لم ترفضها التجارب بعد.

(ج) مستوى النظرية الشاملة، وتعطى الصيغة الرياضية الموحدة التي يرد بها التفاعل الأساسي، قيد الدراسة، في كل المجالات التي يؤثر فيها. وتكون صيغة التفاعل عادة حدا معينا في الدالة مؤثر الطاقة، يستوفي الشروط التي تحقق قوانين البقاء المطلوبة وتعطى أشكال القوانين العامة لمجموعة الظواهر المعينة التي يختص بها كل من هذه القوانين. ويتضح من هذا أن في النظرية الشاملة زيادة كبيرة على التجربة وإعمال إبداعي للفكر البشري من أجل توسيع رقعة صحة المعلومات التجريبية وتعميق المفاهيم المنبثقة عنها. ولعلنا في نهاية هذه الفقرة نعطي مثالا لمستويات التعميم المذكورة، ولنأخذ مجال الكهرباء، فعلى المستوى (أ) نجد قانون بقاء الشحنة الكهربائية: مجموع الشحنات الكهربائية يظل بقدر ثابت قبل وبعد التفاعل. وعلى المستوى (ب) نجد عددا من القوانين العامة التي تصف تفاعلات محددة يرد فيها الفوتون، مثل تفاعل الفوتون والألكترون، أو تفاعل الفوتون والبروتون أو تفاعل الفوتون والإلكترون ومضاد الإلكترون. أما على المستوى (ج) فنجد النظرية الكهرومغناطيسية التي تصف سلوك الجسيمات المادية في المجال الكهرومغناطيسي بصفة عامة، وتحوى في صيغة رياضية موجزة ومحددة تماما كل الخصائص التجريبية المعلومة للظواهر الكهربائية والمغناطيسية.

أنتقل الآن للحديث عن التداخل بين العقيدة الفلسفية وصياغة القوانين والنظريات العلمية بعد أن مهدنا له بتوضيح أثر الفكر الإنساني في التعميم النظري للحقائق التجريبية.

– الخلفية الفلسفية في صياغة القانون الطبيعي:

هناك افتراض أساسي يقوم عليه العلم الطبيعي، هو الافتراض بمعقولية العالم، أي الافتراض بأن الظواهر الطبيعية مترابطة سببيا، وأنها ليست عفوية، من غير هذا الافتراض لا يكون العلم ممكنا، وهو افتراض لا يكون العلم ممكنا، وهو افتراض طبيعي، ولعله في فطرة الإنسان وتكوينه العقلي. وفي صورته المتطرفة هو اعتقاد بحتمية التبعية السببية: أي الاعتقاد بأن حالة معينة للنظام الطبيعي تقود دائما وبالضرورة لحالة أخرى تليها. وهذا الاعتقاد بالحتمية المطلقة للقانون الطبيعي هو الذي ساد حتى بداية القرن الحالي، ولقد تغلغل في المنهج العلمي بحيث إن علماء كثيرين باتوا يعتقدون أن إحساس الإنسان بالحرية في الاختيار ليس إلا خديعة نفسية. وفي بداية القرن الحالي اتضح أن الحتمية المطلقة تناقض التجربة. وإذ أن التبعية السببية، على نحو أو آخر، لابد منها في للعمل العلمي فإن التعديل الذي أدخل على فرضية الحتمية كان في أضيق الحدود التي تضمن الاتساق مع التجارب. وأصبح الأمر بعد مقدم النسبية الخاصة أن هناك اتصالات سببيا، لا يعتمد على المشاهد، هذا موقف فلسفي في طبيعة العمل العلمي، ويشترك فيه الجميع بحكم المهنة. ومع ذلك فمن غير الممكن أن يدافع عنه بمنطق مقنع، إذ ليس هناك ما يمنع منطقا أن يكون العالم فوضويا تتوالى فيه الحوادث دون تعاقب مفهوم. وإنه لمن حسن الحظ أن قدر العفوية المكتشف لم يحل دون فهم الإنسان للظواهر الكونية، والاستفادة من خيرات الأرض والسماء.

ويحدث أحيانا أن يعترض على نظرية علمية متفقة تماما مع التجارب، في حدود الصحة التجريبة، من مدخل فلسفی! فلقد انتقدت نظرية نيوتن في الجاذبية الكونية، قبل أن يكتشف لها أي تعارض مع التجربة، بسبب أنها تقول بالتأثير عن بعد، أي تأثير الجسميات على بعضها البعض دون وسيط. كما عد الباحثون من ميزات النظرية النسبية العامة أنها تحقق بصورة ما فكرة ماخ بأن الأجسام البعيدة في الكون هي التي تعطي خصائص القصور الذاتي للجسيمات ذات الكتلة. وفكرة ماخ ليست إلا أمنية بوجود ترابط وثيق بين البعيد والقريب، رأى أنه يعمق مفهوم الكتلة ويجعل تصورنا لأصلها جميلة ورائعا.

تخلص من هذا إلى أن البحث العلمي، على مستوى التفاعلات الأساسية، كان دائما مقترنا بفرضيات فلسفية أو مواقف عقدية لا تقتضيها بالضرورة التجارب المعملية. وهذا الاقتران مهم لأنه يعطى امتدادا فكريا وحضاريا للمجهود البحثي في العلوم الطبيعية، ويمكنه من الإسهام، ليس فقط في مجال التطبيقات التقنية، وإنما أيضا في مجال الفكر الإنساني الذي يطمح في التعمق في فهم الحياة وتنظيمها. ولذلك فإننا نجد أن صياغة كثير من القوانين العلمية الأساسية تجنح لشمولية واسعة، وتقرر مبادئ مواقف فلسفية معينة، وتترك انطباعا واضحا بأن هذه المبادئ الفلسفية بعينها هي ثمرة العلم التجريبي وما عداها باطل.

ولعلي أضرب لذلك أمثلة:

مثالي الأول: من علم التحريك الحراري. كانت الصياغات التقليدية للقانون الثاني في التحريك الحراري منذ البداية شمولية وكاسحة: (( من المستحيل صنع ماكينة تحول كل الحرارة إلى عمل (( أو )) ليست هناك على الإطلاق عملية طبيعية نتيجتها الوحيدة نقل الحرارة من جسم إلى آخر أعلى منه درجة حرارة )). وواضح أنه ليس سهلا تصويغ مثل هذه العبارات على أساس تجارب محدودة أجريت داخل معمل في مكان ما على الأرض. فهي فرضيات كونية شاملة تتحدث عن طبيعة الموجودات في أي مكان وزمان، وتحقق طموح الإنسان في أن يحلق بفكره فوق الآماد والأبعاد، والكل يفضلها على التقرير المتواضع بأن عددا من الباحثين أجروا تجارب على مواد معينة، تحت ظروف معينة، محاولین تحقيق الكفاءة التامة عند تحويل الحرارة إلى عمل وفشلوا في ذلك! البون الشاسع بين هذا التقرير والعبارات السابقة لا يرد إلى التجارب، وإنما مرده إلى إعمال الفكر البشري، واتخاذ مواقف عقدي فلسفي: ما فشلنا في تحقيقه يستحيل أن يتحقق إطلاقا. والفرضية الأساسية التي (( تحصلنا )) عليها بهذه الكيفية غنية، ويمكن تطبيقها على كل ما في الكون من الظواهر الحرارية، بل وعلى الكون بأكمله على أنه نظام حراري مغلق يخضع لقوانين معاملنا، فنتنبأ مثلا بالفناء الحراري للكون!

المثال الثاني من نظرية الكم، هناك قرين لمبدأ اللاتحادية المشهور، المتعلق بالارتباط بين درجتي الدقة في قياس الموضع والاندفاع في آن واحد. هذا القرين يربط بين الطاقة والزمن على نحو الصلة بين الموضوع والاندفاع، ويمكن استنتاجه من أسس نظرية الكم بصورة مماثلة، ولا يتطلب فرضية إضافية. والعبارة الرياضية التي يرد بها الارتباط بين درجتي الدقة الممکنتین في قياس الطاقة والزمن معا: عبارة بسيطة، ومتفق عليها تمام، كما هو الحال من التجارب المعملية في المثال الأول. إذا قصرنا هذه العبارة على حدها المشروع، حسب شروط استنتاجها، نجدها تحدد مدى عدم التوافق بين المتغيرات غير المتوافقة في القياس؛ في هذه الحالة بين متغيري الطاقة والزمن. فمتى ورد هذان المتغيران مع أي مجموعة من المتغيرات الأخرى، في وصف حالة نظام طبيعي فلا بد أن يردا بحيث إن درجتي الدقة في قياسهما ترتبطان بالعلاقة الرياضية المعطاة، وبصفة خاصة لا يردان بقيم محددة تماما، وإنما بقيم تقريبية متوسطة. وهذا في الأساس من خصائص نظرية الكم. فإذا افتراضنا أن نظرية تمثل حقيقة الظواهر اعتبرناه من خصائص الطبيعة المشاهدة، ووضعنا بذلك قيدا على إمكانية القياس بدقة مطلقة بالنسبة للمتغيرات غير المتوافقة، متى اجتمعت في وصف حالة واحدة. غير أن الفرضية الكونية الشاملة التي بنيت على هذا الأمر: جاءت كاسحة، وتعدت هذه الحدود ببون شاسع: (( من الممكن دائما ان يظهر من العدم مقدار معين من الطاقة، ويتلاشی خلال فترة زمنية معينة متى ما ارتبط مقدار الطاقة وفترة بقائها بالعلاقة الرياضية المعطاة )). إننا الآن لا نتحدث عن خصائص نظرية تفسير الظواهر المعملية، ولا نتحدث عن حدود القياس التجريبي للمتغيرات المقيسة المشتركة في وصف حالة النظام، ولكننا نتحدث عن الظهور من العدم، وعن الفناء والبقاء، لا نتحدث عن حدود الإنسان، ولكن عن مدي الإمكان، إمكان الوجود الفجائي والتلاشي الفجائي. نستطيع الآن أن نفسر ظهور الطاقة من العدم إذ لدينا

طبيعي، محدد بعلاقة رياضية، يوضح إمكانية ذلك، بل إننا نتخذ موقفا فلسفيا حول أساس العلم التجريبي: العلم التجريبي لا يشترط التسبيب. ذلك أن العلاقة الرياضية تربط متغيري الطاقة والزمن حيثما وجدا، فإن امتدت لتعني إمكانية ظهور الطاقة من محض العدم جاز أن يكون ذلك في أي مكان وزمان، وبصورة فجائية، دون ربط سببي بیّن هذا الحدث وسوابقه. ورغم آن قدر العفوية، ومدی کسر التسبيب ضئيل جدا، وفق العلاقة الرياضية، ورغم أن هذه الفرضية على ما فيها من اكتساح تختص بما يمكن أن يشاهده الإنسان ويدرسه إلا أن هذا لم يمنع عددا من الباحثين من تقديم نظریات مبنية على هذه الفرضية تفسر ظهور الكون كله من العدم، لمدى عمره المديد، دون مؤثر وبلا السبب.

ومثالى الثالث والأخير من علم الكون: المبدأ الكوني العام، تدل المشاهدات

الفلكية على أن المجرات ومجموعات المجرات، وكذلك الإشعاع الخافت الذي يصلنا من

كافة أرجاء السماء، موزعة من حولنا توزيعا منتظم الكثافة الأقصى المسافات التي

تمكن الفلكيون من رصدها. على أساس هذه الحقيقة صيغت فرضية شاملة تعتبر من أعمدة

علم الكون المعاصر، هي المبدأ الكوني العام: (( يبدو الكون منتظما ومتجانسا من أي

موضع فيه، في كل وقت )). هذه الفرضية تعميم كاسح وتمديد شامل للانتظام والتجانس

المشاهد الآن في رقعة محدودة من العالم، يجعل منه خاصية أساسية لكل الزمان

والمكان. وما من أنموذج رياضي لنشأة العالم وتطوره إلا ويعتمد هذا المبدأ ويبنى

عليه. والموقف الفلسفي العقدي هنا جلی: ربما يكون صحيحا أننا لا نستطيع أن نشاهد

كل الكون، ولكن ما يغيب عنا لا يختلف عما يظهر لنا منه. وهذا يعني أن الأشياء

والظواهر التي تثير فكرنا، وتستحق اهتمامنا هي تلك التي أثبتت وجودها بالظهور في

مراصدنا، وأن ما وراءها لا يخفي سرا، ولا يحجب مجهولا. ويتيح هذا الموقف للباحثين

قاعدة مريحة لتقديم نظريات عن الكون بدلا من العالم المشاهد، الكون الشامخ الفريد

الذي يحوي بنايته ونهايته، بدلا من العالم المشاهد التي تتصل أطرافه بالمجهول غير

المشاهد، وقد تدخله تأثيرات لا يتحكم فيها فكر ولا تجريب. فی كل هذه الأمثلة

الثلاثة طفرة فكرية تجاوزت حدود التجربة والمشاهدة، وصيغت بحيث عبرت عن عقيدة

فلسفية تعطي الفكر البشرى مقدرات لا حدود لها في فهم وتصور وسبر غور الظواهر

الطبيعية. ولا شك أن العالم الباحث ينزع دائما أن يعبر عن الفرضيات العامة بعبارات

تمكن من تطبيقها على أوسع نطاق ممكن، ثم هو يمتحن صحتها على هذا المدى الافتراضي

بمواجهتها بمزيد من التجريب فيعدلها أو يقلص من نطاق صحتها متى ما اضطرت لذلك

وأجبر عليه. ولسا هنا بصدد توجيه النقد لهذا الأسلوب، ولعله في طبيعة تفكير البشر،

ولكننا ندل عليه ونبينه ونوضح بصفة خاصة أنه يدخل زيادة كبيرة على مقتضى التجريب

والمشاهدة، وأن صياغات القوانين والفرضيات العامة يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة تعبر

عن خلفيات فلسفية مختلفة، هي مواقف عقدية مسبقة لا صلة للعلم بها. والمواقف

العقدية التي انطلقت منها الصياغات الواردة في الأمثلة التي ذكرناها متقاربة وتعبر

عن الإيمان بمقدرات الفكر الإنساني: فما يستحيل على البشر هو المستحيل المطلق (

المثال الأول ، والعقل البشري يدرك كل شئ بما في ذلك القانون الطبيعي الذي بموجبه

تظهر الطاقة من العدم ( المثال الثاني ) والمعرفة البشرية تشمل الكون بأكمله، ولا

يخفى على الإنسان من الموجود شئ ذو بال ( المثال الثالث ). هذه في حملتها، عقيدة

تؤمن بأن ذكاء الإنسان وفكره وتدبيره أعلى مراتب الذكاء والفكر والتدبير في الوجود،

وأن ليست هناك خفايا ولا أسرار لا تدركها أجهزتنا ووسائلنا. وليس غريبا على من

اعتقد هذا وآمن به، قبل بدء البحث والدراسة، أن يأتي بتعميمات وفرضيات صيغت بحيث

تعكس هذه العقيدة بصورة تلقائية، ويجدر بنا أن نلاحظ هنا بصفة خاصة أن الذي يؤمن

بأن تدبير الإنسان هو التدبير الأرقى في الوجود، ويعلم أن الإنسان لم يدبر للكون

مساره، لن يزعجه أن يجد أي قدر من العفوية والفوضوية في الطبيعة. ولكي ندلل على أن

هذه الفلسفة لا يقتضيها العلم، ولا تؤثر حقيقة على تطوره وامتداده، دعنا ننظر

للأمثلة الثلاثة التي أوردناها بعين عقيدة لا تضع الفكر البشري في القمة من هذا

الوجود.

* نشرت في مجلة المسلم المعاصر، عدد(64) 1 مايو1992م.