أ. د. أحمد الدغشي

العَلمانية (Secularism)، مصطلح يُجْمِل كل متضمنات معاني التغريب الثقافي والاستلاب الحضاري، تلك التي لا تعني بدورها في أوجز مفهوم أصلي لها سوى الفلسفة الكلية، التي تُخرِج الاعتبارات الدينية من العلاقات المدنية، كعلاقة الدِّين بالتربية والتعليم والاقتصاد والسياسة (الحكم) والاجتماع والأخلاق، أي أنها معنية بشؤون الدنيا، أو العالم فحسب، في حين أن الدّين معني بشؤون الآخرة Hereafter)) وعالم الغيب (Unseen)، أو ما يسمونه الميتافيزيقا (Metaphysic)، دون ارتباط له بشؤون الحياة، ولذلك تسمّى الدنيوية (Earthly)، أو الدهرية بالتعبير القرآني الذي ينفي عن المؤمنين بها صفة العلم، بل الاستناد إلى الأوهام والظنون { وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنّون} (الجاثية:24}، وهذا أقرب إلى معنى الكونية Worldly)) أو العالمانية (من العالم) (Universalism)، وليس من العِلم ( Science )، ذلك الذي نفت الآية القرآنية السَّالفة عنهم ذلك . والنسبة إلى العِلم ليست ((Secularism وإنما (Sciential) أو ((Scientific(1)، هذا بعيدًا عن مقصود العلمانيين الكليين أو الدهريين غير المؤمنين، أي الملحدين الذين لا يقرّون بمشروعية الأديان من الأساس.

وتبقى الإشارة جديرة هنا إلى أن المسار الحضاري لمصطلح العلمانية بدأ أول ما بدأ في أوروبا في 1648م، وهي الفترة التي تمثل بداية ظهور مصطلح (Secular)، عقب نهاية حرب الثلاثين سنة، بين الكاثوليك والبروتستانت، في ألمانيا، وتوقيع صلح مدينة وستفاليا ( Peace of Westphalia)، الألمانية، وبداية ظهور الدولة القومية، أي الدولة العلمانية(2). وتم بذلك إقرار مبدأ المساواة بين الدول بمعزل عن معتقداتها الدينية الكاثوليكية أو البروتستانتية أو غيرها، ليحل مفهوم الوطن أو الدولة الأمّة كأداة للسلطة الفعّالة(3)، ومن جانب آخر فيمثل هذا الاتفاق نهاية لحرب ثلاثين سنة في إطار الإمبراطورية الرومانية (المقدَّسة) التي كانت تشمل معظم الأراضي الألمانية اليوم. وكان الخاسر الوحيد فيها هي الكنيسة الكاثوليكية، التي اضطرت إلى التخلي بموجب الاتفاق، عن قرار إعادة أملاك الكنيسة، وأن تعود إلى ما كانت عليه ممتلكاتها في سنة 1624م(4).

ويعدّ أول من تبنّى مصطلح العلمانية بمعناه السائد اليوم، وصار خطابًا سياسيًا وفلسفيًا واجتماعيًا هو جون هوليوك John Holyooke (1817-1906م). وقد زعم هوليوك أنه أتى بتعريف محايد للعلمانية، حيث لا علاقة له -عنده- بالإيمان أو الإلحاد، بعد أن عرّف العلمانية بأنها “الإيمان بإمكانية إصلاح حال الإنسان، من خلال الطرق المادية، دون التصدّي لقضية الإيمان، سواء بالقبول أو الرفض” (5). ويرى المسيري أنَّ مثل هذا التعريف مشكل إذ “الحديث عن إصلاح حال الإنسان ليس حديثًا بريئًا، كما قد يبدو لأول وهلة، فهو يفترض وجود نموذج متكامل، ورؤية شاملة، ومنظومة معرفية قيمية يمكن إصلاح حال الإنسان وفقها“(6).

وفي رأيي أنَّ تعليق المسيري هذا يعدّ من القوّة بما يعني أن العلمانية حتى بمفهومها الجزئي – وليس الكليّ فحسب وفق مصطلحي المسيري الذي سآتي على مناقشة الأول منهما بتفصيل في مقالٍ آخر- ليست مجرّد أداة فنية أو إجراء إداري محايد، كما يردّد بعضهم، من غير تمحيص في الدلالة والواقع والمآل. لذلك وغيره ومع الإشارة إلى إدراك أنَّ ليس الصراع بين الكنيسة والعلم أو الدولة يُختزل وحده- على أهميته الجوهرية وأساسه البنيوي- في كونه السبب الوحيد الذي قاد إلى الصراع في المجتمع الأوروبي، وأدّى من ثمّ إلى اختراع العلمانية؛ فإني لا أسمح لنفسي باستعارة حلّ حضاري، نابع من مشكلة أخرى ذات جذور حضارية مباينة لمشكلتي، فأتجاوز السياق الحضاري لها، وأعتسف المنطق الطبيعي للظواهر، وأرمي بالمنهج العلمي جانبًا، فأستعير موضوع الحل ومصطلحاته، ذات الدلالات الحضارية المباينة، غير المعبِّرة عن السياق الحضاري الذي تنتمي إليه أمتي وحضارتي، بتوجيه من دينها الذي تواضعت عليه عبر القرون المتطاولة. وأيما غبش، أو انحراف حدث في تطبيقه فإنما أُصلحه بالعودة إلى صحيحه الذي تؤمن به الأمة في أكثريتها، وسوادها الأعظم، ليظل هو المعيار الحاكم للمسار، ومن ثمَّ أعمد إلى مصطلح المعاصرة أو (التجديد) فأدور في إطارهما بحثًا واشتغالًا فكريًا، إذ مصطلح (التجديد) –بوجه أخص- مصطلح عربي إسلامي ذو دلالات واضحة وصريحة، وفق سياقه التاريخي كذلك، وفي الحديث الشريف:” يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدّد لهذه الأمة أمر دينها”(7).

ومن المؤسف –حسب الدكتور المسيري- أنه “منذ ما يسمّى عصر النهضة في تاريخ الفكر الغربي، ومعظم تعريفاتنا للظواهر الإنسانية تستند إلى تعريف الغرب وتجاربه. فنحن نستورد كثيرًا من مصطلحاتنا من الغرب، وهو ما يبيّن إيماننا بمركزية الغرب وعالميته. وقد استوردنا مصطلح (علمانية) فيما استوردنا، فكان من أكثر المصطلحات غموضًا وإبهامًا، رغم شيوعه في الآونة الأخيرة”(8)، كما أن مصطلح الدولة الحديثة(Modern State ) أو المعاصرة ( Contemporary State) بمواصفاته ودلالاته ومقاييسه وسياقاته الأوروبية، ومحاولة استعارته ليثمر في بيئتنا، بعد أن زرعت بذرته ونبتت ونمت في البيئة الغربية؛ إن هو إلا مغالبة سافرة لقيم المجتمع الإسلامي، واعتساف للسياق الحضاري لأمتنا، ولذا يقرّر وائل حلّاق- بحق هنا – “أنَّ أصل الدولة الحديثة أوروبي حصريًا، فلا يمكن لهذه الدولة بحكم طبيعتها أن تكون إسلامية، في ضوء الأصل الجغرافي والمعرفي للدولة الحديثة”(9)، ويؤكّده جاسر عودة كذلك(10)، على أن ذلك لا يعني سوى أن عملية الاستنساخ لنموذج الدولة الحديثة الأوروبية هو المرفوض لحتمية فشله في مجتمعاتنا ذات الاختلاف في الجذور التي أشار إليها حلاق، وسواها من الاعتبارات الموضوعية، أما تحديث نموذج الدولة في الإسلام، والسعي به للمواكبة والمعاصرة ولكن من داخل نسقه المعرفي الكلي وتطويره في ذلك الإطار، والإفادة الإيجابية من تجارب الآخر وإنجازاته، ولاسيما في جوانب النظم التقنية والإجراءات الإدارية، والتجربة الإنسانية النافعة بصورة عامة، في ضوء معيار الأصالة، فذلك أمر ليس مجرّد مرغوب فيه أو جائز فحسب، بل حتمي وواجب، وأيما تراخ فيه أو تقصير فهو تراخ عن الفريضة الغائبة، والواجب الأسمى والأكبر، وفقًا للقاعدة الأصولية المعروفة “مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب”. ويذهب الدكتور محمد ضياء الدِّين الريس (ت: 1977م) في كتابه الشهير في الوسط الفكري السياسي الإسلامي “النظريات السياسية الإسلامية” إلى ما هو أبعد، حيث يُلفت إلى أن: “من الحقائق التي لاتزال غير معروفة لكثير أن “الدولة الحديثة” – وهي أحد العوامل التي كانت سببًا في انتقال أوروبا من العصور الوسطى أو الفوضى الاجتماعية التي سمّيت بالإقطاع- كانت اقتباسًا إلى حدّ قريب أو بعيد من الدول التي كانت موجودة في بلاد الشرق الإسلامي لذلك العهد، كما أن النهضة القانونية التي حدثت في أوروبا، وأدّت إلى تكوّن تلك الدولة، كانت صدى لنشاط الدراسات القانونية في الممالك الإسلامية، التي كان “القانون” أو الفقه” المادة الأولى للدراسة، في جميع كلياتها، فنشأت الجامعات في إيطاليا وفرنسا متأثرة بهذه الروح، عاملة على تنفيذ المنهج على النمط الذي شهدته في الشرق. فإذا كان هذا هو أثر المجتمع الإسلامي في ميدان السياسة العملية ، وذاك هو إنتاج الفكر في مختلف نواحي العلوم؛ فلا يتوقع إلا أن يكون لهما مثل هذا الإنتاج، في أفق السياسة النظرية، مع مراعاة الحدود بطبيعة الحال، التي انتهت إليها الثقافة، ووصل إليها التطور الاجتماعي، في ذلك العصر “(11).

والواقع أن هذه الحقيقة أعني حقيقة أن الغرب يرى في كل نموذج يسعى للاستقلال عن نموذجه الفكري والقيمي والتربوي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي …إلخ خطرًا يجب القضاء عليه، قبل أن يظهر وينتشر؛ هي حقيقة يدركها باحثون مختصون ومهتمون، من الغرب والشرق على حدّ سواء. وعلى سبيل المثال فثمّة مقولة جامعة للأكاديمية الروسية أولغا تشيتفير يكوفا الأستاذة المحاضرة بمعهد موسكو للعلاقات الدولية، وهي مختصة بقضايا التاريخ الاجتماعي والسياسي في دول أروبا الغربية وأمريكا اللاتينية، وتلخِّص مقولتها عناوين مثل (الإرهاب الإسلامي) أو ما يصفونه بـ(الإرهاب الأخضر) و(الفوبيا ) الغربية والأمريكية خاصة من الإسلام بما حاصله أن: قيم الإسلام التقليدية لا تندمج في إطار ما يصار يُعرف بالنظام العالمي الجديد، ومع القيم الغربية، لذلك فإن عامل معادة الإسلام جزء أساس من الاستراتيجية الأمريكية. وعزت ذلك في الأساس إلى ما بات الغرب يتبناه فيما يسمّى بـ” نظرية صدام الحضارات” تلك التي تبناها المفكر الأمريكي صامويل هنتنجتون، المستمد لها بدوره – وفقاً لأولغا تشيتفير يكوفا- من نظرية المستشرق البريطاني برنارد لويس: رجل الاستخبارات البريطانية، الذي انتقل في 1974م إلى جامعة برنستون في الولايات المتحدة، وعمل لدى بريجنسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، ليقوما معاً برسم سياسة عدم الاستقرار في المنطقة(12).

في ضوء ذلك أستطيع القول: إن التجديد يتضمّن استنبات الحل في أصله من تربته الطبيعية الأصلية، أي من الذات، وفق مشكلاتها الذاتية الخاصة والبيئية والحضارية، مع التفاعل الإيجابي مع تجارب الآخر – لا الانفعال السلبي بها– في ضوء التحديات المفروضة عليها من خارجها (الآخر)، والإفادة منه في الجوانب التي لا تحمل بُعدًا عقديًا حضاريًا، أو قيميًا، أو سلوكيًا، على حين أن (الحداثة) قامت ولا تزال دلالاتها منصرفة إلى (التغريب)، الذي يفرضه القوي المهيمن على الضعيف المستَلَب، حيث يفرض -من ثمَّ- أنموذجه في التغيير والإصلاح، حتى لو جاء ذلك معتسفًا لحقائق التاريخ متصادمًا، مع الواقع الموضوعي، وطبيعة الأشياء.

“إنَّ عملية التحديث السليمة لا تبدأ بالمظاهر والمؤشرات الكمّية، وإنما تبدأ بالمضمون والجوهر وهو الإنسان، فبدون تغيّر الإنسان في ثقافته وقيمه ونظرته إلى الذات والآخر، تبقى عملية التحديث ظاهرية مزيّفة، لا تعكس الواقع بأمانة، وهذا ما تشير إليه الآية القرآنية في قوله تعالى: {إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم} (الرعد:11). فمربط الفرس في عملية التحديث هو الإنسان والنظام القيمي الذي يتحدّث فيه على المستوى الشخصي والاجتماعي”(13).

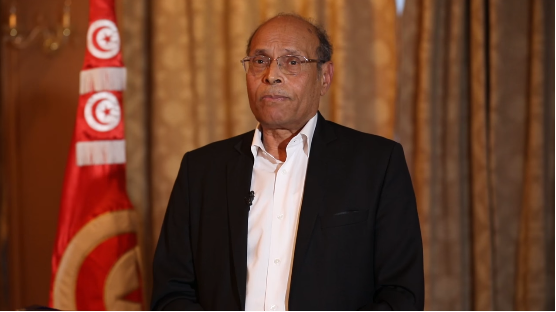

وتلك حقيقة توصل إليها غير باحث ومناضل جاد في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وهم فوق الحصر، ولكن دعني هنا أشير إلى واحد من أبرزهم في أيامنا بما يؤكِّد هذه الحقيقة أعني حقيقة فشل التوصل إلى نتيجة مفادها إخفاق أي محاولة تروم الانطلاق للتحديث من بيئة غير ملائمة لبيئتنا، وفض الاشتباك بين وهم الحتمية في التحديث مع ترك الأصالة وقيم الذات جانبًا. أقصد بهذا النموذج الرئيس التونسي السابق الدكتور المنصف المرزوقي، وهو في الاتجاه العلماني رمز تونسي بل عربي كبير، كما لا يخفى على متابع، لكن الرجل يمتلك من الرشد والوعي والشجاعة الأدبية ما يجعله يراجع مساره بين الحين والآخر، متحمّلاً كل الأعباء والتبعات من جرّاء تلك المراجعة، من رفاقه الذين ملأوا الدنيا حديثاً عن حرية التفكير والتعبير. وتلك وإن لم تصبح مراجعة كلية أو متكاملة للمسار العام؛ لكنها مراجعة جسورة مقدّرة، جديرة بالتوقف مليّاً، خاصة حين تتركز في مسألة يعدها غلاة العلمانين في تونس أشبه بشأن (مقدّس)، بل تستخلص أحيانًا من توصيفات بعضهم بأنها غدت مسألة “حياة أو موت”، وتلكم هي مسألة الدعوة إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في قانون الميراث، في كل الأحوال والأوضاع، فلقد توصّل الرجل إلى قناعة بأنها مسألة مزيّفة مرفوضة لمصادمتها المقدسات التونسية وإسهامها في تمزيق النسيج الاجتماعي.

ومع أن المرزوقي كان من أشدّ مرشحي الرئاسة التونسية حماسة لتأييد المسألة في انتخابات 2011م التي وصل فيها إلى الرئاسة لكنه بدأ منذ أغسطس/آب في 2018م يأخذ على خلفه الرئيس التونس الراحل الباجي قائد السبسي (ت: 2019م)تطرفه في هذا الأمر، واتهمه بالإسهام في تمزيق نسيج التونسيين، وضرب مقدّساتهم، ولذلك فلم يكن المرزوقي مفاجئاً بالكلية لمتابعيه أن يُعلن في مقابلة متلفزة أجريت معه في 30 أغسطس/ آب 2019م أثناء ترشحه 2019م للرئاسة مجدّدا أنه سيتجه فور فوزه بالرئاسة ليضع قانون المساواة الميراث هذا في سلّة المهملات، وبرّر ذلك برفضه تمزيق النسيج المجتمعي، وأكّد أنه في قناعته وقرارة نفسه توصّل إلى أنه لا تستطيع أن تطوّر شعباً إلا من داخل منظومته، ومن داخل تفكيره، وشدّد على أن الخطأ الذي ارتكبته النخبة وارتكبه هو شخصياً السعي لفرض منظومة فكرية وقيمية على المجتمع من خارج إطاره الفكري والقيمي، أو على حدّ تعبيره ” يقادون إلى الجنة بالسلاسل وبالقوة بالعنف من فوق، التكنيك هذا عمره ما جابت نتيجة، لازم تواكب شعبك وتمشي على خطاه حتى توصله”(14). وأردف قائلًا:” ثانيًا: أنا بالنسبة لي مقدسات الشعب شيء هام جدًّا، لأن ذاك هو النسيج الروحي الذي مكّن الشعب، في الوقت الذي تضرب الشعب في نسيجه الروحي وفي مقدّساته لازم تفكّر وهذا غير مسموح”(15).

ولذلك لقي الرجل من قِبل رفاقه العلمانيين من الاتهام والنبز والشتائم مالا تتخيله!!

ولعل فشل العلمانية في مجتمعاتنا الإسلامية في العصر الراهن يُعزى إلى ذلك الاعتساف لحق مجتمعاتنا في اختيار نموذجها الذاتي النابع من أصالتها، وسعي دعاة العلمانية لفرض نموذجهم القسري بالغشم والقهر. ومع الخلط الذي يكتنف حديث الباحث الأمريكي من أصل فلسطيني وائل حلاق عن استحالة الحل الإسلامي عبر دولة إسلامية معاصرة إلا أنه يعترف قبل ذلك بفشل المشروع العلماني فشلاً حقيقياً في قوله:

“وفي الواقع فإن مشروع العلمنة هذا جُرّب وجرى تبنيه في الأرباع الثلاثة الأولى من القرن العشرين، لكن ثمة أدلة طاغية على فشل هذا المشروع بدرجة كبيرة، كما يشهد بذلك علاوة على ظواهر أخرى: إخفاق الناصرية والاشتراكية والصعود اللاحق للإسلام السياسي بعد ستينيات القرن العشرين”( 16).

أجل, مرّت أمتنا الإسلامية بعصور انحطاط ثقافي، طغت على المجتمع العربي الإسلامي، منذ نهاية القرن الرابع الهجري ومطلع الخامس، وذلك بسبب غلبة ظاهرة الجهل أو طغيان عامل التخلّف، وشيوع أساليب التقليد والاجترار في مجال التربية والتعليم، وتعطيل عملية الاجتهاد والتجديد، كحركة اجتماعية جماعية ومسار علمي عملي عام، وظلّت تلك الظواهر ونحوها تتحكم على نحو أو آخر في مناهج التفكير والنظر عند كثير من مدارس الفكر الإسلامي بمجالاته المختلفة، على مدى القرون اللاحقة، لاسيما في المجال السياسي وتطبيقاته المتغيّرة، وإن كان ثمة نماذج فردية متقدّمة، ورموزًا علمية وفكرية قدّمت عطاء ثرًّا، وأبرزت عملية التجديد والإحياء، ومارست الاجتهاد، على نحو مقدّر لافت. ولعلّ ذلك مثّل – ولايزال- التجسيد الفعلي – للحديث النبوي الشريف الذي سبق إيراده وهو قوله صلى الله عليه وسلم ” يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدّد لهذه الأمة أمر دينها”.

وإذا كان منزع (المحافظة) في الفكر الإسلامي يصل أحياناً ببعض الرموز أو تلامذتهم إلى مدى من (التشدّد) كأنما يصوّر أو يجاري أو يشايع – من حيث لا يدرك غالباً- تهمة الجمود وضعف المواكبة، أو تأكيد بعض الأطاريح الاستشراقية الخارجية والداخلية معاً حول إمكان استيراد النموذج العلماني بوصفه الأقدر – ولاسيما في المجال السياسي- على تحقيق مبادئ التقدّم بمضامين قيم الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية ولكن في مسارها الغربي فكما أن ذلك يظل – رغم جَلَبَته- نشوزاُ عن صحيح الفكر الإسلامي وتياره العام الوسطي فإنه لا يسوّغ لتيار التغريب والعلمنة – بالمقابل- أن يصرّ على تبنّي الخيار المستحيل في مجتمعاتنا، وهو العلمانية أيّاً ما تعدّدت صورها وألوانها ” فإن هذا التيار في إطاره العام يأمل بالانعتاق السياسي والاستقلال الاقتصادي، ولكن في ذات الوقت يدعو للسير في الركب الحضاري الغربي، مما يعني في النهاية أن أمل الانعتاق والاستقلال يتحوّل إلى وهم وسراب، لأن السير في الركب الحضاري الغربي نقيض الانعتاق السياسي والاستقلال الاقتصادي”(17).

وهنا فإننا مع محمد محفوظ نؤكّد أن “الموقف المطلوب من عملية التحديث والعصرنة هو موقف الاستيعاب والتجاوز، استيعاب ما لدى المجتمع المتفوّق من تراكم معرفي ومقدرة على التحكّم في شؤون البيئة والطبيعة، واستيعاب أسرار التقنية الحديثة، وتجاوز لكل عناصر النموذج التحديثي الأخرى”(18)

هوامش

(1) راجع: عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، المجلد الأول، ص53، 1423هـ-2002م، الطبعة الأولى، القاهرة: دار الشروق. ويمكن للتوسّع أكثر مراجعة ذلك في مظانه خاصة من المراجع المعجمية الإنجليزية والفرنسية.

(2) المرجع السابق، ص 53.

(3) جاسر عودة، الدولة المدنية: نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق مقاصد الشريعة، 2015م، ط الأولى، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ص 70.

(4) راجع: ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، صلح وستفاليا،

https://cutt.us/6Jebn دخول في 17/3/2016م).

(5) المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الكلية، مرجع سابق، المجلد الأول، ص54.

(6) المرجع السابق، ص54..

(7) أخرجه أبو داود في السنن، وأبو عمرو الداني في الفتن، والحاكم في المستدرك ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، والخطيب في التاريخ، والهروي في ذم الكلام، كما أورد ذلك الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وحكم على الحديث بالصحة، وعّد رجاله ثقات رجال مسلم انظر: محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، 1403 هـ – 1983م، الثالثة، بيروت ودمشق : المكتب الإسلامي، جـ 2، ص 150 – 151، حديث رقم (599).

(8) المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الكلية، مرجع سابق، المجلد الأول، ص 53.

(9) وائل حلاق، مرجع سابق، ص 32.

(10) جاسر عودة، الدولة المدنية:، مرجع سابق، ص 70.

(11) محمد ضياء الدّين الريّس ، النظريات السياسية الإسلامية، دت، ط السابعة، القاهرة: دار التراث، ص16-17.

(12) أولغا تشتيفير يكوفا، حوار مع قناة روسيا اليوم حول الأسباب الحقيقية لمعاداة الإسلام (أجراه: سجون هداية)،15/10/2010م.

(13) محمد محفوظ، مرجع سابق، ص 27.

(14) المنصف المرزوقي، حوار مع قناة الحوار التونسي(مقطع فيديو) https://cutt.us/KC2Pgالمنصف المرزوقي: لو دخلت قصر قرطاج أول شيء أفعله هو إلقاء قانون مساواة الميراث في سلّة المهملات ،30/8/2019م (دخول في 31/8/2019م).

(15) المرجع السابق.

(16) حلاق، مرجع سابق، ص 47.

(17) ا محفوظ، مرجع سابق، ص 27.

(18) المرجع السابق، ص 30.

مقال عظيم